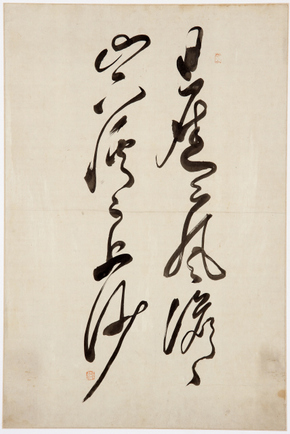

창암 이삼만의 걸작 중 하나로 꼽히는 초서 작품 ‘산광수색’(山光水色·위 도판). 이 흘림 글씨의 맨 왼쪽 ‘색’(色)자는 살아 있는 뱀이 꿈틀거리며 기어가는 형상을 쏙 빼어 닮았다. 아래 도판은 중국 북송시대 주자의 글을 옮겼다고 창암이 밝히고 쓴 ‘사시사’(四時詞) 중 육언시(六言詩) 부분.

19C 호남 서예 거장 재조명

그림 그리듯 흘려쓴 ‘유수체’

자유분방함과 ‘생명력’ 넘쳐

동시대 추사체와 대비 이뤄

그림 그리듯 흘려쓴 ‘유수체’

자유분방함과 ‘생명력’ 넘쳐

동시대 추사체와 대비 이뤄

창암 이삼만 ‘물처럼 바람처럼’

획은 뱀처럼 꿈틀거리며 장강처럼 흘러가더니 어느새 험산 계곡 급류로 돌변해 내리꽂힌다. 옅은 담묵으로 휘갈긴 글씨는 도도한 강물과 기암괴석, 생동하는 야수의 숨결처럼 기세가 등등하다. 산빛과 물색을 뜻하는 ‘산광수색’(山光水色), 물 마시고 책 읽는다는 ‘음수독서’(飮水讀書) 등의 글씨들은 자연의 기세를 담은 반추상 그림과 다를 바 없다. 옛 석학들은 글씨 쓰듯 그림을 그린다고 했건만, 흐르는 물 같다는 그의 글씨 ‘유수체’는 되레 그림 그리듯 획을 분방하게 풀고 있지 않은가.

평생 남도에 묻혀 혹독한 수련으로 글씨를 닦고 글방에서 가르치는 생활인으로 살았던 19세기 호남 서예계의 거장 창암 이삼만(1770~1847). 그의 글씨 내공은 철저히 비주류적이면서도 자연을 닮았다. 재야 예술가의 고독한 혈기, 끝없는 자기 연마가 이런 폭포 같은 개성을 만들었을 터다.

서울 서초구 예술의전당 서예박물관이 기획한 창암의 탄생 240돌 기념전 ‘물처럼 바람처럼’(27일까지)은 평생 고독했던 호남 글씨 거장을 처음 재조명하는 자리다. 전시제목 자체가 자연에서 영감을 받았던 창암 서체의 특징에 대한 암시다. 시골 서예가로 치부되며 지금껏 서예사에서 냉대받아온 창암 글씨의 근기 넘치는 상상력을 훑어 보여주려는 기획자의 의욕이 2층 전시장을 가득 메운 100점 이상의 방대하고 다양한 행서, 해서, 초서 글씨들에서 느껴진다.

20대부터 70대까지 창암의 다기한 글씨들이 내걸린 전시장을 돌다 보면 자연스럽게 동시기 거장 추사 김정희의 서풍과 비교를 하게 된다. 서울 명문가에서 성장한 김정희의 강건하고 각진 전서·예서체와 18세기 거장 원교 이광사의 영향을 받아 유려한 조선 특유의 ‘동국진체’를 가난 속에서 갈고닦은 창암의 해서·행서·초서체는 뚜렷한 대비를 보여준다.

중국 고전인 ‘사시사’ 육언시나 <신당서> 서호전의 절구 등을 눈바람 휘몰아치는 듯한 초서체나 정연한 해서체로 옮긴 글씨들이나 모두 일일이 찍은 인장 등에서 추사와 달리 글씨로 연명해야 했던 생활인의 절박하고 고독한 성정을 엿보게 된다. 물론 두 거장은 고졸하고 엄정한 자신만의 글씨 내공을 추구했다는 점에서 서로 닮은 구석도 있다.

창암 글씨체의 진수를 담은 ‘일운무적’(逸韻無跡: 빼어난 운치는 흔적이 없다) 등의 어눌하고 졸박한 글씨체들은 추사가 절명 직전 서울 봉은사에 남긴 저 유명한 ‘판전’(板殿) 글씨를 떠올리게도 한다. 실제로 추사는 1840년 제주유배길에 창암을 만난 적이 있고, 전시장에도 앞면은 추사 김정희의 예서가, 뒷면과 옆면은 창암의 해서가 적힌 중추부사 김양성의 묘비 탁본이 나와 둘의 인연을 짐작하게 한다.

창암을 재조명하는 첫 자료전의 의미는 무겁지만, 문외한 관객들에겐 아쉬움도 크다. 수작과 태작의 편차가 큰 창암의 여러 글씨들과 지인의 글씨들이 뒤섞여 나열된 듯한 공간 구성은 혼란을 일으킨다. 원래 교육관으로 설계된 전시관의 막힌 공간들 앞에서 미로 찾는 듯한 동선의 피로감이 몰입을 방해한다.

복합문화예술센터라는 예술의전당에서 관객 동원력이 약한 서예관에 공연시설보다 턱없는 예산으로 대형 전시를 강요해온 현실이 새삼 눈에 잡힌다. 관객 없이 휑한 전시장에서 21세기 대중과 소통하는 서예 전시의 갈 길은 무엇인가를 되묻게 된다.

정읍사예술관(3월5~13일), 전북도립미술관(3월18일~4월17일), 국립광주박물관(4월23일~5월22일)으로 이어지는 순회전. 관람료 3000~5000원, (02)580-1300.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 도판 예술의전당 서예박물관 제공

평생 남도에 묻혀 혹독한 수련으로 글씨를 닦고 글방에서 가르치는 생활인으로 살았던 19세기 호남 서예계의 거장 창암 이삼만(1770~1847). 그의 글씨 내공은 철저히 비주류적이면서도 자연을 닮았다. 재야 예술가의 고독한 혈기, 끝없는 자기 연마가 이런 폭포 같은 개성을 만들었을 터다.

서울 서초구 예술의전당 서예박물관이 기획한 창암의 탄생 240돌 기념전 ‘물처럼 바람처럼’(27일까지)은 평생 고독했던 호남 글씨 거장을 처음 재조명하는 자리다. 전시제목 자체가 자연에서 영감을 받았던 창암 서체의 특징에 대한 암시다. 시골 서예가로 치부되며 지금껏 서예사에서 냉대받아온 창암 글씨의 근기 넘치는 상상력을 훑어 보여주려는 기획자의 의욕이 2층 전시장을 가득 메운 100점 이상의 방대하고 다양한 행서, 해서, 초서 글씨들에서 느껴진다.

20대부터 70대까지 창암의 다기한 글씨들이 내걸린 전시장을 돌다 보면 자연스럽게 동시기 거장 추사 김정희의 서풍과 비교를 하게 된다. 서울 명문가에서 성장한 김정희의 강건하고 각진 전서·예서체와 18세기 거장 원교 이광사의 영향을 받아 유려한 조선 특유의 ‘동국진체’를 가난 속에서 갈고닦은 창암의 해서·행서·초서체는 뚜렷한 대비를 보여준다.

중국 고전인 ‘사시사’ 육언시나 <신당서> 서호전의 절구 등을 눈바람 휘몰아치는 듯한 초서체나 정연한 해서체로 옮긴 글씨들이나 모두 일일이 찍은 인장 등에서 추사와 달리 글씨로 연명해야 했던 생활인의 절박하고 고독한 성정을 엿보게 된다. 물론 두 거장은 고졸하고 엄정한 자신만의 글씨 내공을 추구했다는 점에서 서로 닮은 구석도 있다.

창암 글씨체의 진수를 담은 ‘일운무적’(逸韻無跡: 빼어난 운치는 흔적이 없다) 등의 어눌하고 졸박한 글씨체들은 추사가 절명 직전 서울 봉은사에 남긴 저 유명한 ‘판전’(板殿) 글씨를 떠올리게도 한다. 실제로 추사는 1840년 제주유배길에 창암을 만난 적이 있고, 전시장에도 앞면은 추사 김정희의 예서가, 뒷면과 옆면은 창암의 해서가 적힌 중추부사 김양성의 묘비 탁본이 나와 둘의 인연을 짐작하게 한다.

창암을 재조명하는 첫 자료전의 의미는 무겁지만, 문외한 관객들에겐 아쉬움도 크다. 수작과 태작의 편차가 큰 창암의 여러 글씨들과 지인의 글씨들이 뒤섞여 나열된 듯한 공간 구성은 혼란을 일으킨다. 원래 교육관으로 설계된 전시관의 막힌 공간들 앞에서 미로 찾는 듯한 동선의 피로감이 몰입을 방해한다.

복합문화예술센터라는 예술의전당에서 관객 동원력이 약한 서예관에 공연시설보다 턱없는 예산으로 대형 전시를 강요해온 현실이 새삼 눈에 잡힌다. 관객 없이 휑한 전시장에서 21세기 대중과 소통하는 서예 전시의 갈 길은 무엇인가를 되묻게 된다.

정읍사예술관(3월5~13일), 전북도립미술관(3월18일~4월17일), 국립광주박물관(4월23일~5월22일)으로 이어지는 순회전. 관람료 3000~5000원, (02)580-1300.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr, 도판 예술의전당 서예박물관 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)