서울예술고등학교가 올해로 개교 60년을 맞았다. 사진은 서울예고 오케스트라가 2007년 오스트리아 빈의 무지크페라인 황금홀에서 가진 연주회 장면. 서울에고 제공

한국전쟁 막바지 부산에서

군용텐트 치고 첫 수업

시작은 신입생 13명이었지만

어느덧 금난새·정명화 등

예술영재들의 산실로 컸다 재학생과 졸업생들 함께 모여

6일 무용공연·27일 연주회

18~26일엔 미술전시회를 연다 한국 예술영재의 발굴에 앞장서온 서울예술고등학교가 올해로 개교 60돌을 맞았다. 한국전쟁의 포화 속에서 뿌리를 내린 서울예술고는 척박한 환경에도 곧게 잘 자라는 느티나무(서울예고의 교목)처럼 성장해 한국 예술계를 대표하는 학교로 자리 잡았다. 60년간 모두 1만6000여명의 졸업생을 배출하며 문일지(전 서울시립무용단 단장), 윤성주(국립무용단 단장), 박인자(전 국립발레단 단장), 정명화(첼로), 이경숙·신수정(피아노), 김남윤·백주영(바이올린), 금난새·김대진(지휘), 박세원·서예리(성악), 양혜규·박충흠·문인수(조각), 고 이두식·김경인·박항률·오용길(화가)씨 같은 한국 예술영재들의 산실 구실을 해왔다. 서울예고는 한국전쟁 막바지인 1953년 3월21일 피난 수도인 부산 영도에 천막으로 지어진 이화여고 임시교사에서 시작했다. 당시 이화여고 교장이었던 신봉조(1900~1992년·초대교장)와 임원식(1919~2002년·2대 교장)의 손으로 세워져, 개교 당시는 재단법인 유하학원 이화여고의 자매학교인 ‘이화예술고등학교’라는 이름으로 출범했다. 전쟁기인 탓에 신입생은 단 13명(미술과 4, 음악과 9)뿐이었다. 수업은 이화예술고와 이화여고 교사가 천막 교실에서 두 학교 학생을 함께 가르쳤다. 오전에는 국어·영어·수학을, 오후에는 미술과 음악 실기를 수업했다. 김흥수 권옥연 김병기 백문기 장운상 황염수 등 훗날 한국 화단의 거장들이 초기 미술교사로, 역시 한국 음악계의 거목들이 된 임원식 이호섭 오현명 등이 음악교사로 있었다. 학생 수보다 교사 수가 더 많았던 시절이었다. 서울예고 미술과 1회 졸업생으로 후일 모교에서 교사와 이사, 이사장 직무대행을 지낸 서양화가 김지열(77)씨는 “흙바닥에 군용 텐트를 치고 식당용 긴 탁자와 간이 의자에 앉아서 공부를 했는데 비가 오면 물이 새고 여름이면 찜통더위로 고생했다”고 당시를 회고했다. 그는 “쟁쟁한 선생님들이 열정적으로 가르쳤던 덕에 해마다 뛰어난 예술 영재들이 많이 나오면서 오늘날 서울예고의 밑거름이 된 것 같다”고 말했다.

그해 7월 전쟁이 끝나고 이화예술고는 서울 정동 이화여고의 교실 1개를 빌려서 추가 입학생 8명을 더 받아 서울예술고등학교로 이름을 바꾼다. 당시 1기생 중에선 피아니스트 김정규(77·서울대 명예교수)씨가 음악, 미술과를 합쳐 유일한 남학생이었다. 그는 이화여중·고와 서울예고까지 3000명의 학생 중 ‘청일점’이다보니 남학생용 화장실이 없어 남자 교직원용 화장실을 써야했고, 우연히라도 여학생들과 신체접촉이 있을까봐 여학생들로 꽉 찬 예배와 체육시간에는 빠져야했다고 한다.

1956년, 서울예고는 첫 졸업식을 치르며 21명(미술과 4, 음악과 17)의 졸업생을 배출했다. 인원은 적었지만 1기생 거의 전원을 명문대에 합격시키면서 예술 명문고의 위상을 만들어 나가기 시작했다. 이듬해인 1957년 대학에도 무용과가 없었던 시절에 무용과를 창설했고, 1967년에는 예술 전문 중학교인 예원학교를 설립했다. 1976년 서울예고는 서울 평창동 캠퍼스에 새 터전을 마련했고, 1988년부터는 이화학원에서 독립해 학교법인 이화예술학원을 설립했다.

서울예고가 곧 한국 문화계의 중심축이라고 해도 과언이 아닐 정도로 성장했지만 어려움이 없었던 것은 아니었다. 1998년 외환위기 때 이 학교 재단도 재정난으로 인한 부실운영과 횡령 사건 등으로 존폐의 위기를 겪기도 했다. 그러나 2010년 참빛그룹 이대봉 회장이 재단을 인수해 서울예술학원으로 새로 출범하면서 다시 힘을 낼 수 있었다. 공사가 중단되어 골조만 남아있던 미술 실기동을 준공했고, 학급당 인원을 48명에서 36명으로 줄이는 한편 예원학교 신관을 신축하면서 새로운 60년을 준비하고 있다.

무용과 출신으로 2005년 7대 교장으로 취임한 서영님(58) 교장은 “60돌을 맞는 지금이 앞으로 100년을 도약하는 전환기로서 굉장히 중요한 시기라고 생각한다”며 “동문들이 다시 한번 뭉쳐 내실을 다지면서 예술의 힘을 보여주어야 한다”고 말했다.

서울예고는 개교 60돌을 맞아 졸업생과 재학생들이 함께하는 예술축제를 벌인다. 6일에는 무용과 출신들이 예술의전당 오페라하우스에서 ‘예술의 미래를 향한 60년’이라는 이름으로 발레 ‘백조의 호수’(연출 김순정)와 현대무용 ‘썩은 사과’(안무 차진엽), 한국무용 ‘신명’(안무 윤성주) 등을 선보인다. 18~26일에는 미술과 출신들이 예술의전당 한가람 미술관에서 ‘예술-영원한 빛’ 특별전을 연다. 또 27일에는 음악과 동문 금난새(지휘), 바이올리니스트 윤소영, 테너 정의근, 서울예고 동문오케스트라(악장 김민)가 특별연주회를 꾸민다.

정상영 기자chung@hani.co.kr

<한겨레 인기기사>

그해 7월 전쟁이 끝나고 이화예술고는 서울 정동 이화여고의 교실 1개를 빌려서 추가 입학생 8명을 더 받아 서울예술고등학교로 이름을 바꾼다. 당시 1기생 중에선 피아니스트 김정규(77·서울대 명예교수)씨가 음악, 미술과를 합쳐 유일한 남학생이었다. 그는 이화여중·고와 서울예고까지 3000명의 학생 중 ‘청일점’이다보니 남학생용 화장실이 없어 남자 교직원용 화장실을 써야했고, 우연히라도 여학생들과 신체접촉이 있을까봐 여학생들로 꽉 찬 예배와 체육시간에는 빠져야했다고 한다.

1956년, 서울예고는 첫 졸업식을 치르며 21명(미술과 4, 음악과 17)의 졸업생을 배출했다. 인원은 적었지만 1기생 거의 전원을 명문대에 합격시키면서 예술 명문고의 위상을 만들어 나가기 시작했다. 이듬해인 1957년 대학에도 무용과가 없었던 시절에 무용과를 창설했고, 1967년에는 예술 전문 중학교인 예원학교를 설립했다. 1976년 서울예고는 서울 평창동 캠퍼스에 새 터전을 마련했고, 1988년부터는 이화학원에서 독립해 학교법인 이화예술학원을 설립했다.

서울예고가 곧 한국 문화계의 중심축이라고 해도 과언이 아닐 정도로 성장했지만 어려움이 없었던 것은 아니었다. 1998년 외환위기 때 이 학교 재단도 재정난으로 인한 부실운영과 횡령 사건 등으로 존폐의 위기를 겪기도 했다. 그러나 2010년 참빛그룹 이대봉 회장이 재단을 인수해 서울예술학원으로 새로 출범하면서 다시 힘을 낼 수 있었다. 공사가 중단되어 골조만 남아있던 미술 실기동을 준공했고, 학급당 인원을 48명에서 36명으로 줄이는 한편 예원학교 신관을 신축하면서 새로운 60년을 준비하고 있다.

무용과 출신으로 2005년 7대 교장으로 취임한 서영님(58) 교장은 “60돌을 맞는 지금이 앞으로 100년을 도약하는 전환기로서 굉장히 중요한 시기라고 생각한다”며 “동문들이 다시 한번 뭉쳐 내실을 다지면서 예술의 힘을 보여주어야 한다”고 말했다.

서울예고는 개교 60돌을 맞아 졸업생과 재학생들이 함께하는 예술축제를 벌인다. 6일에는 무용과 출신들이 예술의전당 오페라하우스에서 ‘예술의 미래를 향한 60년’이라는 이름으로 발레 ‘백조의 호수’(연출 김순정)와 현대무용 ‘썩은 사과’(안무 차진엽), 한국무용 ‘신명’(안무 윤성주) 등을 선보인다. 18~26일에는 미술과 출신들이 예술의전당 한가람 미술관에서 ‘예술-영원한 빛’ 특별전을 연다. 또 27일에는 음악과 동문 금난새(지휘), 바이올리니스트 윤소영, 테너 정의근, 서울예고 동문오케스트라(악장 김민)가 특별연주회를 꾸민다.

정상영 기자chung@hani.co.kr

<한겨레 인기기사>

■ 사랑에 눈멀어…제 발로 동물원 찾은 인도 야생호랑이

■ 영 BBC 유명 진행자, 미성년 성폭행 시인

■ 죽음 부르는 ‘진드기’ 국내서 발견

■ 단독 서울보훈청, 5·18수상작 교체 압박

■ [화보] 전국 별미 김밥 모아모아~

군용텐트 치고 첫 수업

시작은 신입생 13명이었지만

어느덧 금난새·정명화 등

예술영재들의 산실로 컸다 재학생과 졸업생들 함께 모여

6일 무용공연·27일 연주회

18~26일엔 미술전시회를 연다 한국 예술영재의 발굴에 앞장서온 서울예술고등학교가 올해로 개교 60돌을 맞았다. 한국전쟁의 포화 속에서 뿌리를 내린 서울예술고는 척박한 환경에도 곧게 잘 자라는 느티나무(서울예고의 교목)처럼 성장해 한국 예술계를 대표하는 학교로 자리 잡았다. 60년간 모두 1만6000여명의 졸업생을 배출하며 문일지(전 서울시립무용단 단장), 윤성주(국립무용단 단장), 박인자(전 국립발레단 단장), 정명화(첼로), 이경숙·신수정(피아노), 김남윤·백주영(바이올린), 금난새·김대진(지휘), 박세원·서예리(성악), 양혜규·박충흠·문인수(조각), 고 이두식·김경인·박항률·오용길(화가)씨 같은 한국 예술영재들의 산실 구실을 해왔다. 서울예고는 한국전쟁 막바지인 1953년 3월21일 피난 수도인 부산 영도에 천막으로 지어진 이화여고 임시교사에서 시작했다. 당시 이화여고 교장이었던 신봉조(1900~1992년·초대교장)와 임원식(1919~2002년·2대 교장)의 손으로 세워져, 개교 당시는 재단법인 유하학원 이화여고의 자매학교인 ‘이화예술고등학교’라는 이름으로 출범했다. 전쟁기인 탓에 신입생은 단 13명(미술과 4, 음악과 9)뿐이었다. 수업은 이화예술고와 이화여고 교사가 천막 교실에서 두 학교 학생을 함께 가르쳤다. 오전에는 국어·영어·수학을, 오후에는 미술과 음악 실기를 수업했다. 김흥수 권옥연 김병기 백문기 장운상 황염수 등 훗날 한국 화단의 거장들이 초기 미술교사로, 역시 한국 음악계의 거목들이 된 임원식 이호섭 오현명 등이 음악교사로 있었다. 학생 수보다 교사 수가 더 많았던 시절이었다. 서울예고 미술과 1회 졸업생으로 후일 모교에서 교사와 이사, 이사장 직무대행을 지낸 서양화가 김지열(77)씨는 “흙바닥에 군용 텐트를 치고 식당용 긴 탁자와 간이 의자에 앉아서 공부를 했는데 비가 오면 물이 새고 여름이면 찜통더위로 고생했다”고 당시를 회고했다. 그는 “쟁쟁한 선생님들이 열정적으로 가르쳤던 덕에 해마다 뛰어난 예술 영재들이 많이 나오면서 오늘날 서울예고의 밑거름이 된 것 같다”고 말했다.

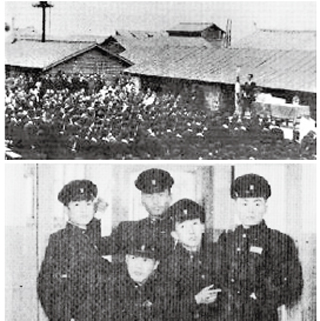

서울예고가 1953년 3월 피난 수도인 부산 영도의 판자집 교무실 앞에서 이화예술고등학교로 첫 개교하는 모습(왼쪽). 초기의 남학생들 모습.

■ 사랑에 눈멀어…제 발로 동물원 찾은 인도 야생호랑이

■ 영 BBC 유명 진행자, 미성년 성폭행 시인

■ 죽음 부르는 ‘진드기’ 국내서 발견

■ 단독 서울보훈청, 5·18수상작 교체 압박

■ [화보] 전국 별미 김밥 모아모아~

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)