독일 민족학자 프리드리히 뮐러 박사(왼쪽에서 세번째)는 1916~17년 독일 뮌스터 등 포로수용소 3곳에서 러시아군 포로 강홍식 등 이주 한인 6명으로부터 아리랑과 한국 민요를 채록했다. 국립국악원 제공

17살에 연해주 이주 강홍식 등

1차 세계대전 휘말려 독일 수용소까지

이역만리에서 부른 조선 노래 45종

원통형 고음반 100년만에 복원

국립국악원 노력 끝에 음반 나와

1차 세계대전 휘말려 독일 수용소까지

이역만리에서 부른 조선 노래 45종

원통형 고음반 100년만에 복원

국립국악원 노력 끝에 음반 나와

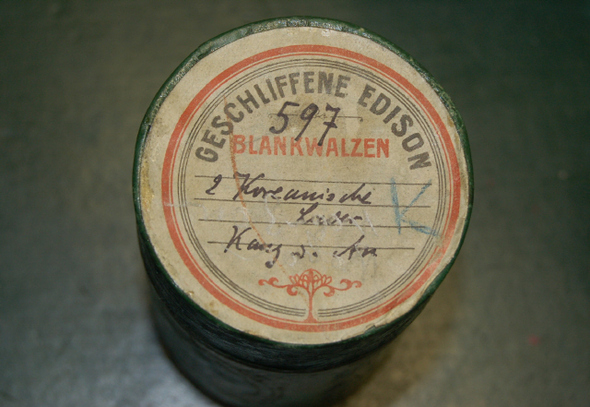

잡음 때문에 노랫말이 잘 들리지 않았다. “쉬르릉 쉬르릉~” 흥부가에서 박 타는 대목 같은 소음이었다. 평면 회전형 음반이 나오기 전, 원통형 고음반에 녹음된 노래는 잡음을 제거하고 나서야 가사가 들렸다.

“와 왔던고 와 왔던고 타도타관 월사동이 산도 설코 물도 설코 금수초목 생소한 곳에”(국문뒤풀이) 평북 강계에서 태어난 강홍식(강 가브리엘)이 1917년 독일의 포로수용소에서 부른 노래다. 어쩌다 포로가 됐을까? 17살에 시베리아로 이주한 그는 1914년 러시아군으로 1차 세계대전에 참전했다가 그해 독일군에게 붙잡혔다. 정황상 폴란드 타넨베르크 전투로 추정된다.

이국 땅에서 불렀던 망향가가 100년 만에 고국에서 음반으로 ‘환생’했다. 1916~1917년 독일 뮌스터 등 포로수용소 3곳에서 독일 민족학자 프리드리히 뮐러 박사가 채록한 원통형 고음반이 최근 <그리움의 노래: 베를린에 남겨진 20세기 초 한인의 소리>라는 음반으로 복원됐다. 국립국악원은 지난 13일 서울 주한독일문화원에서 음반 공개, 특별공연과 함께 학술대회를 열었다.

■‘조선인 디아스포라’의 절절한 망향가

독일 포로수용소에서 녹음된 음원이 일반에 공개된 것은 2013년 경북 문경에서 열린 <아리랑전시회>였다. 하지만 당시에는 아리랑 이외의 노래는 들을 수 없었다. 이번 음반에 담긴 음원은 모두 45종으로 아리랑뿐 아니라 민요, 판소리, 독립운동가를 아우르고 있다.

독일 포로수용소에서 노래를 부른 이는 강홍식 외에도 5명의 이주 한인이 더 있었다. 그리고리 김, 스테판 안, 니콜라이 유, 니키포르 유, 카리톤 김. 이들은 모두 모병 또는 징집에 의해 러시아군으로 1차 세계대전에 참전했다. 이들은 ‘아리랑’, ‘수심가’, ‘애원성’ 등의 민요와 ‘대한사람의’, ‘조국강산’, ‘만났도다’ 등의 독립운동가를 자세한 기록과 함께 남겼다.

나라를 잃고 이국땅을 떠돌던 노래는 탄식에 가까운 가락으로 암울하고 참담했던 현실을 고스란히 담고 있다. ‘조선인 디아스포라’의 망향가는 이제 귀중한 사료가 됐다. 음악학자 김보희 박사는 “고려인 포로들이 부른 노래 음원은 조선 말기에 한인들이 부르던 노래의 실체를 밝히는 데 매우 중요한 실마리를 제공한다”라고 평가했다.

■‘100년 동안의 고독’ 마침내 풀린 봉인

세계 여러 민족의 음악과 전통을 담은 이 기록물은 1999년 유네스코 세계기록유산에 등재됐다. 하지만 국립국악원이 베를린에 한인 포로들의 음원이 있다는 걸 알게 된 건 2011년. 베를린 민족학박물관 포노그람 아카이브를 방문한 학예연구관이 그곳에 음원이 있다는 사실을 들은 것이다. 국악원은 2012년 공식적으로 자료조사·수집 계획을 세웠다. 때마침 김보희 박사가 훔볼트대 라우트 아카이브에도 비슷한 자료가 있다는 소중한 정보를 건넸다.

국악원의 발길이 바빠졌다. 주한독일문화원의 사전협조를 얻고 현지 방문을 통해 음반제작 동의를 끌어냈다. 2012년 베를린 민족학박물관이 소장중인 14종의 음원을 확보한 데 이어, 2014년 훔볼트대가 가지고 있는 31종의 음원을 디지털로 변환하고 이용협약을 맺었다.

한국과 독일을 오가는 몇 년의 노력 끝에 음반이 나왔다. 이국 땅 박물관 창고에서 100년 가까이 잠자던 이주 한인의 망향가가 마침내 봉인을 풀었다. 그리고 21세기 한국인과 역사적인 만남을 가졌다. 김광숙 서도소리 명창(중요무형문화재 29호 예능보유자)은 “군더더기 없이 뼈대만 남은 노래지만 표현이 정확했다”라고 했다. 그는 특별공연을 통해 100년 전 고려인 포로가 불렀던 ‘아리랑’과 ‘수심가’를 학술대회 참가자들에게 선사했다.

손준현 기자 dust@hani.co.kr

독일 포로수용소에서 노래를 부른 이는 강홍식 외에도 5명의 이주 한인이 더 있었다. 그리고리 김, 스테판 안, 니콜라이 유, 니키포르 유, 카리톤 김. 이들은 모두 모병 또는 징집에 의해 러시아군으로 1차 세계대전에 참전했다. 이들은 ‘아리랑’, ‘수심가’, ‘애원성’ 등의 민요와 ‘대한사람의’, ‘조국강산’, ‘만났도다’ 등의 독립운동가를 자세한 기록과 함께 남겼다.

나라를 잃고 이국땅을 떠돌던 노래는 탄식에 가까운 가락으로 암울하고 참담했던 현실을 고스란히 담고 있다. ‘조선인 디아스포라’의 망향가는 이제 귀중한 사료가 됐다. 음악학자 김보희 박사는 “고려인 포로들이 부른 노래 음원은 조선 말기에 한인들이 부르던 노래의 실체를 밝히는 데 매우 중요한 실마리를 제공한다”라고 평가했다.

■‘100년 동안의 고독’ 마침내 풀린 봉인

세계 여러 민족의 음악과 전통을 담은 이 기록물은 1999년 유네스코 세계기록유산에 등재됐다. 하지만 국립국악원이 베를린에 한인 포로들의 음원이 있다는 걸 알게 된 건 2011년. 베를린 민족학박물관 포노그람 아카이브를 방문한 학예연구관이 그곳에 음원이 있다는 사실을 들은 것이다. 국악원은 2012년 공식적으로 자료조사·수집 계획을 세웠다. 때마침 김보희 박사가 훔볼트대 라우트 아카이브에도 비슷한 자료가 있다는 소중한 정보를 건넸다.

국악원의 발길이 바빠졌다. 주한독일문화원의 사전협조를 얻고 현지 방문을 통해 음반제작 동의를 끌어냈다. 2012년 베를린 민족학박물관이 소장중인 14종의 음원을 확보한 데 이어, 2014년 훔볼트대가 가지고 있는 31종의 음원을 디지털로 변환하고 이용협약을 맺었다.

한국과 독일을 오가는 몇 년의 노력 끝에 음반이 나왔다. 이국 땅 박물관 창고에서 100년 가까이 잠자던 이주 한인의 망향가가 마침내 봉인을 풀었다. 그리고 21세기 한국인과 역사적인 만남을 가졌다. 김광숙 서도소리 명창(중요무형문화재 29호 예능보유자)은 “군더더기 없이 뼈대만 남은 노래지만 표현이 정확했다”라고 했다. 그는 특별공연을 통해 100년 전 고려인 포로가 불렀던 ‘아리랑’과 ‘수심가’를 학술대회 참가자들에게 선사했다.

손준현 기자 dust@hani.co.kr

당시 녹음된 원통형 음반(왼쪽)은 베를린 민족학박물관 포노그람 아카이브에 남아 있다. 국립국악원 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)