보스포루스 해협을 가로질러 이스탄불 쿰카프 항구로 향하는 어부들. 아라 귈레르의 초창기 작품(1950)이다. 담배를 문 채 앞을 주시하고 서 있는 어부의 모습에서 미래를 향한 의지가 엿보인다. 도판 한미사진미술관 제공

‘거장’ 100여점 첫 국내전시

변두리 마을 골목길…부둣가 사람들…

나고 자란 고향 수십년간 지켜보며

서민들 삶터 곳곳 흑백사진에 담아

변두리 마을 골목길…부둣가 사람들…

나고 자란 고향 수십년간 지켜보며

서민들 삶터 곳곳 흑백사진에 담아

노벨상을 받은 터키 소설가 오르한 파무크(63)의 에세이 <이스탄불>을 탐독한 이들이라면 책 속에 글과 한몸이 되어 등장하는 흑백사진들을 기억할 것이다. 사원들의 돔지붕과 첨탑, 낡은 전차가 무대 소품처럼 아롱거리는 이스탄불 거리, 보스포루스 해를 오가는 고깃배들, 변두리 마을의 경사진 돌바닥 길…. 동서 문명이 만나고 오스만제국의 영화가 스러져간 역사도시 공간이 지속되는 삶과 만나는 이 사진들은 파무크의 작가적 동반자인 사진 거장 아라 귈레르(87)의 작품들이다.

지난 연말부터 서울 송파구 방이동 한미사진미술관에 차린 그의 첫 국내 전시 제목인 ‘이스탄불의 눈’은 50년 넘게 이 도시를 지켜본 거장의 별명이다. 흑백은염사진에 1950~70년대 이스탄불 풍경들이 주로 담긴 출품작 100여점은 파무크의 문학적 텃밭인 이스탄불의 시공간과 이를 다룬 그의 소설, 에세이 글들을 아련하게 복기시켜 주는 수작들이다. 파무크는 자신의 소설창작론 강의에서 “모든 것을 마주한다는 흥분을 느끼고 그림 속에 들어가고 싶어”하는 충동을 이야기한 바 있다. 이스탄불 서민들의 삶터 구석구석으로 빨려들어가는 듯한 이 거장의 사진들에서 관객들은 파무크가 집어 말한 그런 충동을 실감할 수 있을 듯하다.

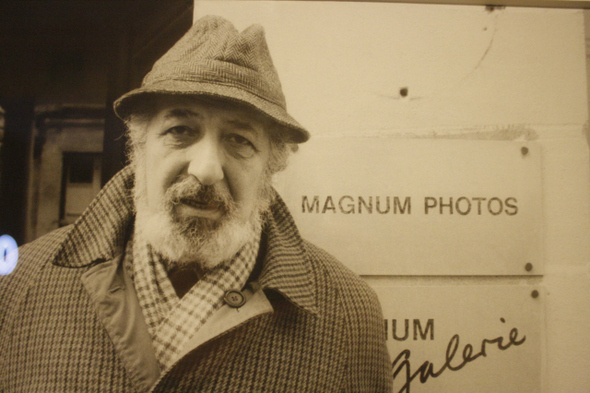

아라 귈레르는 파무크처럼 이스탄불에서 나고 자라 어릴 적부터 사진을 찍었다. 현지신문 사진기자를 거쳐 국제 포토저널리스트 그룹인 매그넘 포토스에서 활동하면서도 60여년 오롯이 살아낸 도시 곳곳의 삶을 숨쉬듯 쉬지 않고 지금껏 기록해왔다. 사진 속 허물어진 오스만 히사르(성)와 옛 건축물, 무덤 앞에서 사람들은 여전히 부대끼며 살아간다. 무슬림 무덤 앞에서 꽃을 바치며 앙증맞은 표정을 짓는 소녀와 오스만 문자가 새겨진 문루의 낡은 계단을 기어오르는 아기가 있다. 빵 든 소녀와 장난감 권총을 입에 문 소년이 웃고, 모스크 돔을 배경으로 기선의 연기가 피어오르며, 할렘 같은 증기탕에 널브러진 사람들도 보인다. 이스탄불의 도시 역사와 교직된 사람들의 생생한 삶이 흘러가는 사진들이다.

파무크가 <이스탄불>에서 글로 풀어낸 도시의 낡고 남루한 풍경들은 사진에 고스란히 겹쳐진다. 사진의 진실을 신봉하는 귈레르의 작품들엔 가식이 없다. 프레임, 인화의 기교는 물론, 찍는 스냅을 과장한 느낌도 없다. 수십년 체험으로 감 잡은 이스탄불 구석구석을 골라 날마다 뒤바뀌는 그 공간의 주인공들을 수개월 기다리면서 골라서 포착한 작업들이다. 피사체의 몸짓, 표정이 영화처럼 극적이면서도 걸쭉한 인간애를 끌어내는 이유다.

파무크는 에세이에서 이스탄불을 옛 제국의 폐허 위에 가난과 노후화가 닥쳐오는 비애감 어린 도시로 묘사한다. 그러나 책 말미에 그는 낙관적인 어조로 말한다. “삶이 그렇게 최악일 수는 없어. 여전히 보스포루스로 산책 나갈 수 있으니까.”

파무크의 따뜻한 위로에 화답하듯 전시장 한쪽엔 보스포루스해 앞바다의 고깃배와 사람들, 언덕 쪽 이스탄불 시가가 등장하는 50년대 연작사진들이 내걸려 있다. 그중 한 사진에서 어부는 모스크 언덕을 뒤로하고 바다로 떠난다. 담배를 악물고 발동선을 몰며 미래로 나아갔던 61년 전 어부의 그 굳건한 표정이 지금 관객들을 지켜보고 있다. 3월28일까지. (02)418-1315.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

아라 귈레르는 파무크처럼 이스탄불에서 나고 자라 어릴 적부터 사진을 찍었다. 현지신문 사진기자를 거쳐 국제 포토저널리스트 그룹인 매그넘 포토스에서 활동하면서도 60여년 오롯이 살아낸 도시 곳곳의 삶을 숨쉬듯 쉬지 않고 지금껏 기록해왔다. 사진 속 허물어진 오스만 히사르(성)와 옛 건축물, 무덤 앞에서 사람들은 여전히 부대끼며 살아간다. 무슬림 무덤 앞에서 꽃을 바치며 앙증맞은 표정을 짓는 소녀와 오스만 문자가 새겨진 문루의 낡은 계단을 기어오르는 아기가 있다. 빵 든 소녀와 장난감 권총을 입에 문 소년이 웃고, 모스크 돔을 배경으로 기선의 연기가 피어오르며, 할렘 같은 증기탕에 널브러진 사람들도 보인다. 이스탄불의 도시 역사와 교직된 사람들의 생생한 삶이 흘러가는 사진들이다.

파무크가 <이스탄불>에서 글로 풀어낸 도시의 낡고 남루한 풍경들은 사진에 고스란히 겹쳐진다. 사진의 진실을 신봉하는 귈레르의 작품들엔 가식이 없다. 프레임, 인화의 기교는 물론, 찍는 스냅을 과장한 느낌도 없다. 수십년 체험으로 감 잡은 이스탄불 구석구석을 골라 날마다 뒤바뀌는 그 공간의 주인공들을 수개월 기다리면서 골라서 포착한 작업들이다. 피사체의 몸짓, 표정이 영화처럼 극적이면서도 걸쭉한 인간애를 끌어내는 이유다.

파무크는 에세이에서 이스탄불을 옛 제국의 폐허 위에 가난과 노후화가 닥쳐오는 비애감 어린 도시로 묘사한다. 그러나 책 말미에 그는 낙관적인 어조로 말한다. “삶이 그렇게 최악일 수는 없어. 여전히 보스포루스로 산책 나갈 수 있으니까.”

파무크의 따뜻한 위로에 화답하듯 전시장 한쪽엔 보스포루스해 앞바다의 고깃배와 사람들, 언덕 쪽 이스탄불 시가가 등장하는 50년대 연작사진들이 내걸려 있다. 그중 한 사진에서 어부는 모스크 언덕을 뒤로하고 바다로 떠난다. 담배를 악물고 발동선을 몰며 미래로 나아갔던 61년 전 어부의 그 굳건한 표정이 지금 관객들을 지켜보고 있다. 3월28일까지. (02)418-1315.

노형석 기자 nuge@hani.co.kr

아라 귈레르 사진가.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)