전 세계가 인플레이션을 주목하고 있는 가운데 우리나라 물가 지표 품목 ‘절반’은 가격이 국내 경제 상황과 별개로 움직이는 경우가 많은 것으로 추정됐다. 정부가 가격을 관리하는 품목과 글로벌 경쟁에 노출된 품목 등이 상당수 차지한다는 뜻이다. 물가 안정을 주요 목표로 삼고 있는 중앙은행으로선 난감한 상황인 셈이다. 앞으로의 물가 추이도 국내 경기와의 관련성이 상대적으로 약한 품목의 가격 변화에 따라 춤을 출 공산이 높다.

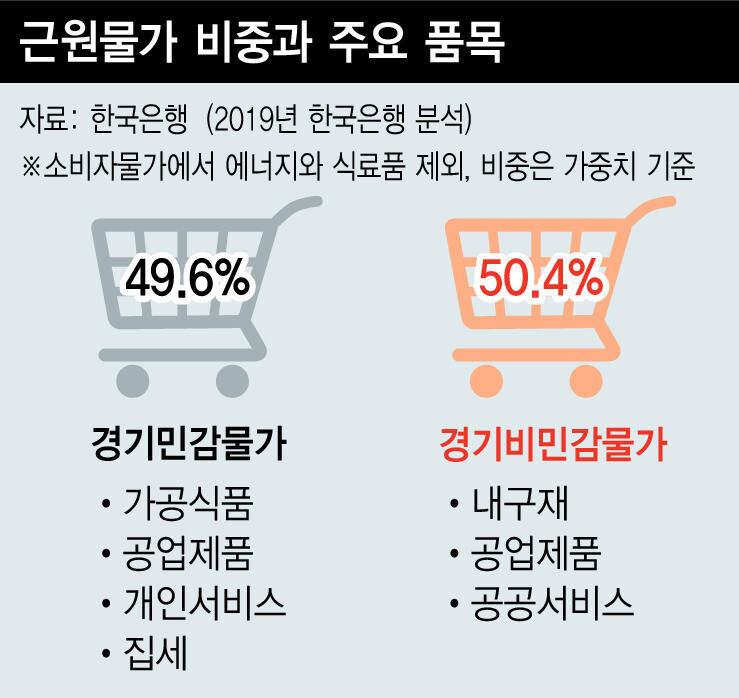

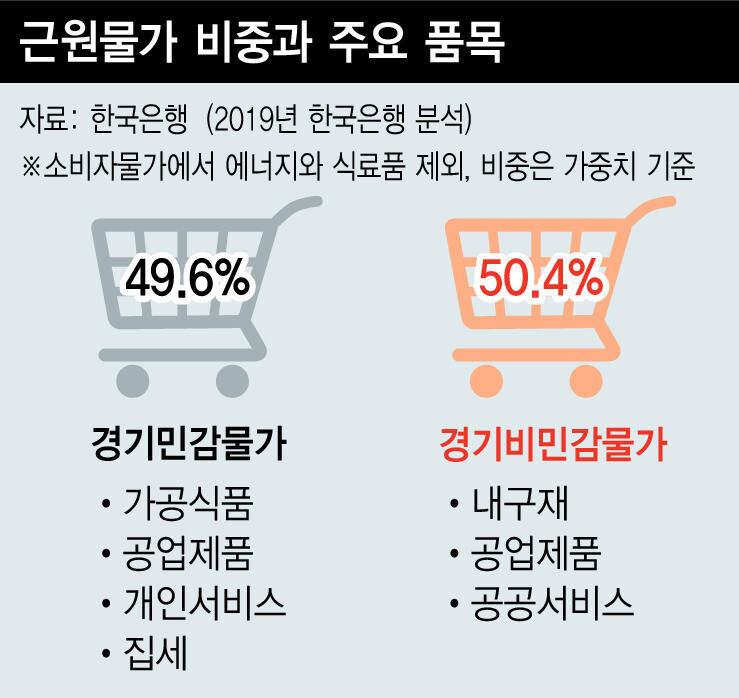

지난 6월 소비자물가 상승률은 2.4%를 기록했으며, 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 기조적 물가(근원물가) 상승률도 1.2%까지 올라섰다. 그런데 한은이 지난 2019년 분석한 ‘최근 경기민감·비민감 물가 동향 평가’에 따르면 약 400개 품목으로 구성된 근원물가 내 ‘경기민감물가’ 비중(가중치 기준)은 49.6%, ‘경기비민감물가’는 50.4%(가중치 기준)를 차지하는 것으로 추정됐다. 경기민감물가는 국내 경제 상황과 비슷하게 움직이는 품목들의 가격으로, 주로 국내 소비 추이와 임금 변화에 주로 영향을 받는 외식비, 가공식품 가격, 개인 서비스 가격 등이다. 경기비민감물가는 국내 경기와 상대적으로 무관하게 움직이는 것으로, 국제 경쟁에 노출된 내구재와 공업제품의 가격, 공공 서비스 가격, 집세 등이 여기에 속한다.

한 예로 전자제품 같은 내구재 가격은 전반적인 경기 상황보다 신제품 개발 시점에 더 많이 영향을 받는다. 또 수입 비중이 높은 공업제품도 해외 공급 여건이나 경기에 견줘 과도한 환율의 급변동에 가격 변화가 크다. 세계적으로 널리 쓰이는 상품도 국제 시장 경쟁, 거래 구조 변화에 따라 경기에 독립적으로 가격이 달라진다.

정부가 가격을 묶어 놓은 품목도 많다. 정부는 교육비와 급식비, 의료비 및 통신비 등은 경제 상황과 상관 없이 크게 오르지 않도록 관리하고 있다. 관리물가 비중만 근원물가의 23.4%(2020년 기준)에 이른다. 20%대 미만인 일본, 영국, 독일 등에 비해 비중이 큰 편이다. 아울러 집세도 정부 정책에 의해 경기 상황과 다르게 움직일 때가 있다.

중앙은행은 금리로 통화량을 조정해 물가와 경기를 안정시킨다. 그러나 참고하는 물가 품목의 절반이 독립적으로 움직이면 관리가 쉽지 않다. 실제로 코로나19 이전 저물가 배경에 경기비민감물가가 존재한다는 분석도 있다. 전 세계적으로 상품 물가가 구조적으로 낮아진 것이 우리나라에게도 영향을 줬으며, 정부의 복지 정책 확대로 관리물가 또한 2018년부터 전체 물가를 끌어 내렸다는 것이다. 한은은 2012~2019년 1분기까지 근원 물가 변동의 93.6%은 경기비민감품목이 원인인 것으로 추측하고 있다.

이에 최근 물가 상승세에도 경기비민감품목이 중요할 수 있다. 이들 품목의 추세가 급격하게 달라지고 있어서다. 실제 코로나19 회복 또는 확산이란 변수에 따라 원자재 값의 변동성이 커지고, 관리물가도 무상교육·급식 확대 기저효과가 올해부터 점차 사라지면서 물가 하방에서 상승 요인으로 바뀌고 있다. 집세 역시 경기보다는 정부 주택 정책 변화에 따라 출렁이는 중이다.

전성인 홍익대 교수(경제학)는 “우리나라 물가 품목 상당수가 해외 동조화 되어 있거나 정부의 관리를 받고 있는 것은 사실이지만, 단기가 아닌 장기적으로는 국내 경기와 연동될 수도 있다”며 “이런 측면에서 한은이 물가안정목표제를 탄력적으로 운영하게 해준 것이기 때문에 주의를 기울이며 관리해야 할 것”이라고 말했다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr