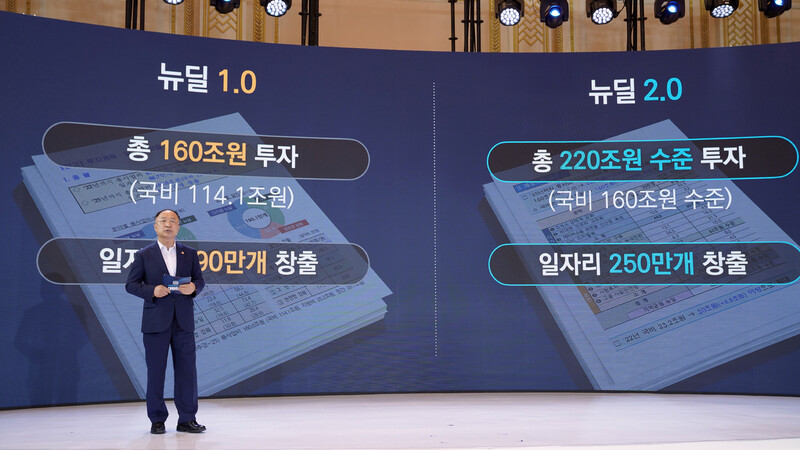

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 14일 오전 청와대에서 열린 제4차 한국판 뉴딜 전략회의에서 한국판 뉴딜 2.0 보고를 하고 있다. 연합뉴스.

정부가 ‘한국판 뉴딜’에 청년 자산 형성을 위해 청년내일저축계좌 등을 마련하겠다고 밝힌 가운데 청년내일채움공제는 가입 대상을 제한해 논란이 예상된다. 한쪽에서 청년층이 코로나19로 어려움이 많아 이들을 위한 지원을 강화하겠다면서, 다른 쪽으론 이들에 대한 지원을 축소한 셈이다.

15일 국회와 기획재정부, 고용노동부에 따르면, 앞으로 청년내일채움공제의 가입 대상에서 중견기업 재직자나 월 급여 300만원 이상인 청년은 제외된다. 해당 사업은 중소·중견기업 청년 재직자의 목돈 마련을 위해 2년간 청년이 월 12만5천원씩 납입하면 기업은 300만원, 정부는 600만원을 지원하는 것이다. 만기 때 총 1200만원을 손에 쥘 수 있다. 하지만, 올 9월부터는 중소기업 재직자만 가입할 수 있고, 월 임금 상한도 350만원에서 300만원으로 낮춘다. 또 기업부담분 300만원도 고용보험기금에서 부담했는데 앞으로는 50인 이상 기업은 기업부담분의 20%인 60만원을 직접 부담해야 한다. 이에 따라 중견기업 청년 재직자 등 일부가 가입이 어려워질 전망이다. 지난해 가입자 13만7226명 가운데 7749명(5.6%)가 중견기업 재직자였고, 2400여명(1.8%)이 월 급여 300만∼350만원이었다. 또 5만1443명(37.5%)이 새로 기업 부담이 생긴 50인 이상 기업 재직자였다. 노동부 관계자는 “수요가 많은 데다 예산은 한정돼, 더 필요한 청년에게 지원하기 위해 제도를 고쳤다”고 말했다.

하지만 같은 목적을 위해 정부는 추가로 청년내일저축계좌, 청년희망자금, 청년형소득공제장기펀드, 장병내일준비적금 등 지원책을 내놓아 정반대 모습을 보였다. 청년의 소득 수준에 따라 정부가 일정 금액을 지원하거나, 이자율 추가 지급, 소득 공제 확대 등을 마련한 것이다. 기재부는 지난 14일 ‘한국판 뉴딜 2.0 추진계획’을 발표하며, 휴먼뉴딜을 새롭게 추가해 자산 형성은 물론 주거 안정, 일자리 확대 등의 청년 정책을 새로 내놓았다.

청년 정책의 혼선뿐만 아니라 ‘컨트롤 타워’도 혼란스러워졌다. 문재인 정부는 지난해 8월 청년기본법을 제정·시행했다. 국무총리가 위원장인 청년정책조정위원회를 신설해 2021∼25년 1차 청년 정책 기본 계획을 수립했다. 문 대통령도 청년기본법 시행에 맞춰 “정부와 지자체는 청년 정책을 체계적으로 추진하고, 청년들은 정책 결정의 주체로 참여할 법적 기반이 마련됐다”고 밝히기도 했다. 이에 따라 청년정책조정위는 지난 3월 ‘2021년 청년정책 시행계획’을 세워 중앙정부 308개 과제, 지자체 1258개 과제를 확정해 청년 일자리는 물론 주거, 교육, 생활 등이 망라된 대책을 내놓았다.

하지만 이번 한국판 뉴딜에 청년 정책이 신설되면서 추진 주체가 모호해졌다. 한국판 뉴딜은 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 추진 본부장을 맡고 있으며, 한국판뉴딜 관계장관회의를 주재하고 있다. 또 이억원 기재부 1차관이 한국판 뉴딜을 체계적으로 뒷받침하는 실무지원단장을 맡고 있다. 결국 중첩되는 청년 정책을 시행하면서 추진 및 점검 주체마저 두 곳인 셈이다.

이에 대해 정부 관계자는 “한국판 뉴딜 발표 2주년을 맞아 새로운 정책을 무리하게 추가하면서 중복된 부분이 생긴 것 같다”고 꼬집었다.

이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)