코로나19가 초래한 고용 충격으로 오는 2025년까지 단순노무직 등 일자리가 20만개 넘게 사라질 것이라는 전망이 나왔다.

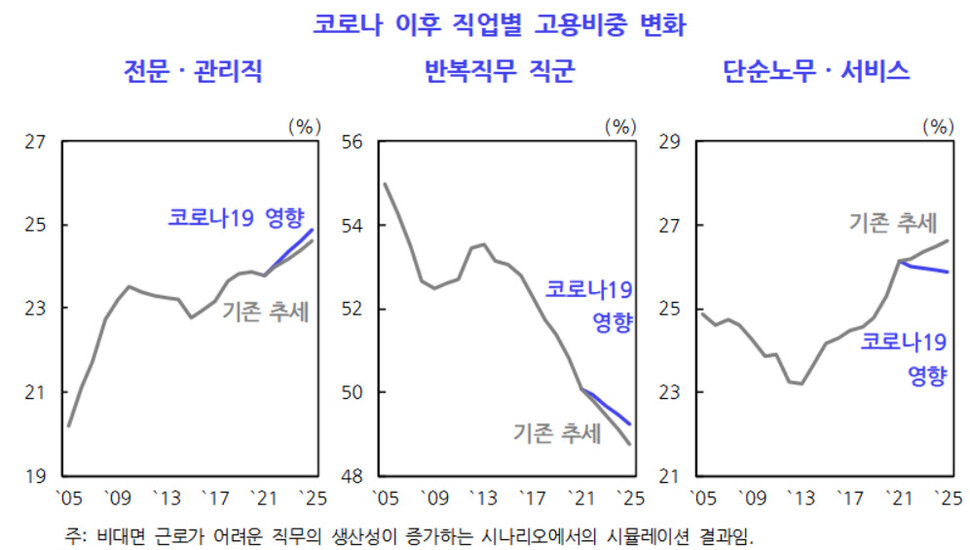

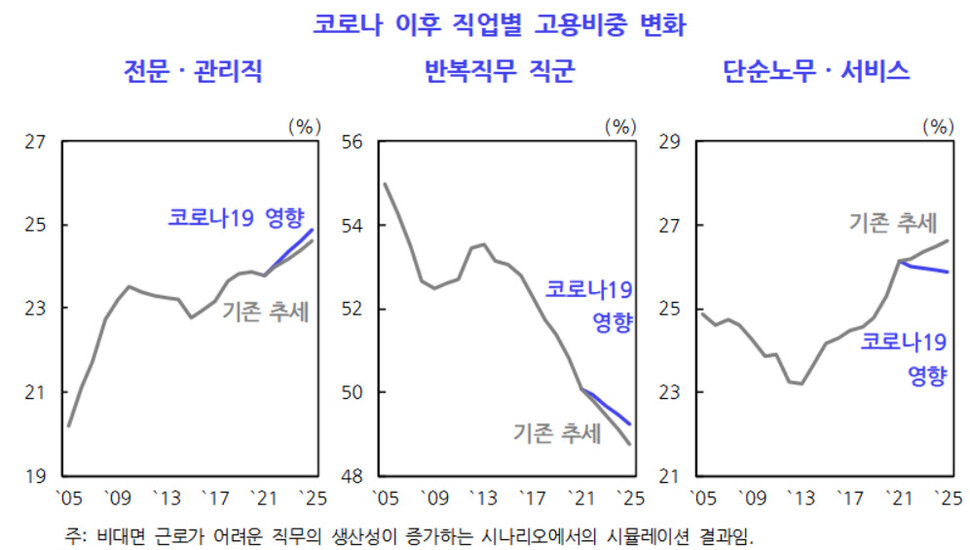

한국개발연구원(KDI)은 9일 ‘코로나 위기가 초래한 고용구조 변화와 전망’ 보고서를 통해 “코로나19에 따른 기술 변화로 오는 2025년까지 단순 노무·서비스직 노동수요가 21만명 감소할 것”이라고 내다봤다. 이는 고용시장이 기존 흐름을 유지할 것으로 가정하고 산출한 2025년 기준 직업별 고용 비중과 코로나19 발생 이후 고용구조 변화를 반영한 직업별 고용 비중을 비교해 올해 3분기 계절조정 취업자 수(2704만명)를 기준으로 환산한 결과다.

연구원은 “기술 발전은 비용이 많이 드는 대면 근로를 대체하는 방향으로 진행될 가능성이 크다”며 “이런 변화는 단순 노무·서비스 직군의 노동수요를 줄이는 요인으로 작용한다”고 설명했다. 실제 최근 코로나19에 따른 고용 충격은 재택근무 등 비대면 근로 전환이 어려운 일부 서비스 업종에 집중되는 모습을 보였다.

코로나19 위기 1년간 전년 동기 대비 취업자 수가 42만8천명 줄었는데 숙박음식점업(-21만7천명)과 도소매업(-17만7천명)에서 가장 많이 감소했다. 교육 수준별로는 고졸 이하(-46만3천명)에서, 종사상 지위별로는 임시직(-38만1천명)에서 고용 충격이 컸다. 직업별로는 판매직(-15만6천명)과 서비스직(-15만5천명)의 고용이 가장 많이 감소했다. 특히 코로나19 시기 재택근무 비중이 작은 산업일수록 직업 생산성이 떨어졌는데, 직업 생산성이 한 단계(1표준편차) 내려갈 때마다 고용은 3.6% 감소한 것으로 나타났다. 반면 코로나19 확산에도 재택근무가 용이한 산업에선 상대적으로 경제활동의 제약이 크지 않았다. 연구원은 “코로나19 위기에서 재택근무가 어려웠던 산업과 직업에서 고용 충격이 더욱 심각했고, 차별적인 고용 충격은 경기 회복기에도 지속되고 있다”고 밝혔다.

연구원은 차별적 고용 충격이 단순노무·서비스업을 중심으로 향후에도 지속할 가능성이 있고, 이 분야에 저숙련 노동자가 많이 종사하고 있어 이들에 대한 대책이 필요하다고 했다. 연구원은 “60대 이상이 주로 종사하는 직업에서 노동수요가 감소할 경우, 직업 전환이 어려운 경제주체들에 작지 않은 부담으로 작용할 가능성이 있다”고 밝혔다. 이어 “노동수요 변화에 맞춰 노동공급이 이뤄질 수 있도록 평생학습, 취업교육 등 적극적인 노동정책은 물론 직업 전환 시기의 단기적인 충격을 경감하고 고령층 등 직업 전환이 어려운 계층에게는 적합한 일자리를 제공하는 등 사회안전망을 강화할 필요가 있다”고 했다.

이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr