지난해 주택 거래 부진으로 국내 거주지 이동자 수가 48년 만에 최소치를 기록했다. 집값이 상대적으로 비싼 서울은 1990년부터 33년 연속으로 인구 순유출(전입보다 전출이 많음)이 이어졌다.

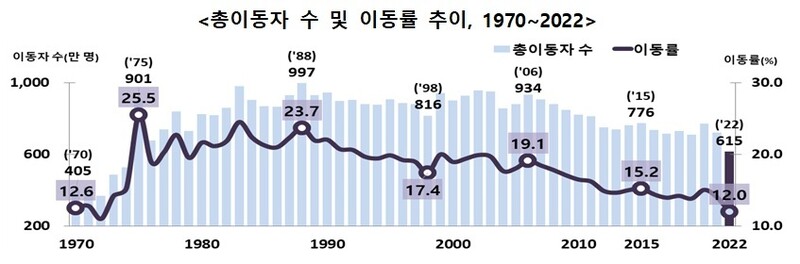

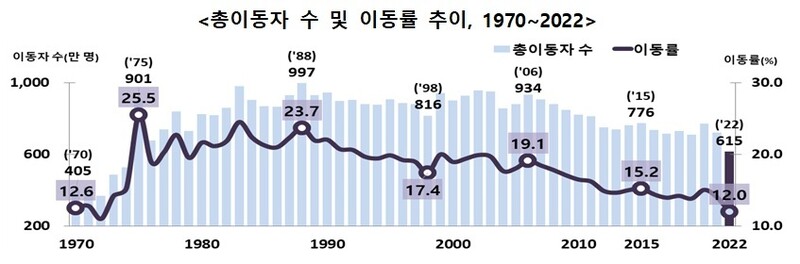

통계청이 30일 발표한 ‘2022년 국내 인구 이동 통계’를 보면, 지난해 국내에서 읍·면·동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 전체 이동자 수는 615만2천명으로 1년 전에 견줘 14.7%(106만1천명) 줄었다. 연간 이동자 수 감소 폭은 1979년(108만6천명) 이래 가장 컸다.

지난해 국내 이동자 수는 1974년(529만8천명) 이후 48년 만에 가장 적은 규모다. 지난해 인구 100명당 이동자 수를 뜻하는 이동률도 전년 대비 2.1%포인트 감소한 12%를 기록했다. 집을 이사한 사람이 100명당 14명에서 12명꼴로 줄었다는 의미다. 이는 1972년(11%) 이후 가장 낮은 수준이다.

노형준 통계청 인구동향과장은 “인구 고령화와 교통·통신 발달 등으로 인구 이동이 감소하는 추세였고, 지난해에는 단기적으로 주택 거래가 덜 활발해 이동자 수가 큰 폭으로 감소했다”고 설명했다.

국토교통부에 따르면 지난해 1∼11월 국내 주택 매매 거래량은 48만187건으로 전년 같은 기간 대비 50.1% 급감했다. 지난해 내 집 마련, 재개발·재건축 등 주택을 이유로 주거지를 옮긴 이동자 수는 1년 전보다 59만8천명 감소했다.

지난해 모든 나이대에서 전년 대비 이동률이 뒷걸음질했다. 30대(-2.9%포인트), 20대(-2.2%포인트), 10대 미만(-2.2%포인트) 등 청년층의 이동률 감소 폭이 상대적으로 컸다.

전국 17개 시·도 중 경기·인천·충남 등 7곳은 지난해 전입자가 전출자보다 많아 인구가 순유입됐다. 반면 서울·경남·부산 등 10곳은 순유출이 발생했다. 특히 서울은 1990년부터 지난해까지 한 해도 빠지지 않고 매년 인구가 순유출됐다. 다만 지난해 주택 거래 부진으로 이동자 수 절대 규모가 줄며 서울의 순유출자도 2021년 10만6천명에서 지난해 3만5천명으로 축소됐다. 서울을 벗어난 전출자의 60%는 경기도로 이동한 것으로 조사됐다.

서울을 포함한 경기·인천 등 수도권의 순유입 인구는 지난해 3만7천명으로 지난 2017년부터 6년 연속 순유입세를 지속했다. 주로 10∼30대 청년층이 학업·일자리 등을 이유로 수도권 지역으로 주거지를 옮긴 것으로 분석된다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr