삼성 경영승계 물위로

‘형들과 치열한 경쟁’-‘외아들의 독주’

이회장은 후계자 시절에도 경영참여 배제

이전무 영향력 막강…“올 인사에도 관여”

이회장은 후계자 시절에도 경영참여 배제

이전무 영향력 막강…“올 인사에도 관여”

삼성그룹 이건희 회장의 아들인 이재용씨의 삼성전자 전무 승진과 최고고객책임자(CCO) 임명을 계기로 재벌의 경영권 세습 문제에 또다시 사회적 관심이 쏠리고 있다. 물위로 떠오르기 시작한 삼성의 3세 경영권 승계는 한국 재벌가 대표주자의 움직임이라는 점에서 특히 주목거리다. 삼성 경영권 승계의 특징과 앞으로 풀어가야 할 숙제를 세 차례에 걸쳐 살펴본다. 편집자주

외환위기 이후 재벌의 경영행태가 많이 개선됐지만, 여전히 바뀌지 않은 게 있다면 ‘경영권 세습’이다. 특히 삼성은 편법·불법 상속증여 논란 속에서도 이재용(40) 삼성전자 전무에게 경영권을 승계하는 작업을 착착 진행시키고 있다.

20년 전인 1987년 이건희 회장이 ‘2세 경영시대’를 열었듯, 이제는 이재용 전무의 ‘3세 경영시대’ 개막을 준비하고 있는 것이다. 삼성 사령탑인 전략기획실 한 고위 임원은 “과거 승계과정과 이재용 전무의 나이나 경험 등을 고려할 때 2~3년 뒤에는 부회장 정도는 맡지 않겠느냐”며 승계작업 속도가 앞으로 더욱 빨라질 것임을 예고했다.

아들방 들른 직원에 호통

이건희 회장 부자의 경영권 승계는 재벌세습이라는 본질에서 차이가 없지만, 그 과정과 방식은 크게 대비된다. 이 회장은 오랫동안 치열한 후계경쟁과 혹독한 경영수업을 거쳤다. 이병철 회장의 셋째아들인 이 회장은 위의 두 형이 경영능력 검증에서 탈락한 뒤에 후계자로 지목돼, 서른여섯살인 1978년에 부회장에 올랐다. 하지만 부친의 별세로 회장직을 이어받기까지 다시 9년 동안 경영수업을 받았고, 후계자 시절에는 회사의 경영참여가 배제됐다. 삼성 고위임원 출신으로 이름을 밝히지 말 것을 요청한 한 인사는 “이병철 회장은 당시 서울 태평로 삼성본관 28층에 회장실과 부회장실을 나란히 두었는데, 임원들이 자신에게 결재받으러 오다가 아들 방에 들른 것을 알면 작살을 냈다”며 “이건희 부회장은 공식 후계자였지만, 의사 결정에 전혀 관여하지 못했고 아무런 힘이 없었다”고 말했다. 이병철 회장이 그렇게 한 것은 회사의 지휘라인은 오직 하나뿐이어야 한다는 소신 때문이었다. 그는 후계자에게 힘을 실어주면 조직이 일사불란하게 돌아가지 않는다고 생각했다. 더욱이 이병철 회장은 타계하기 3~4년 전에는 이건희 부회장 외의 다른 아들과 딸들을 사장단회의에 참석시켜, 마지막까지 후계자가 긴장을 늦출 수 없도록 했다. 삼성의 한 고위임원은 “85년 이후부터 이미 후계자 경쟁에서 탈락한 것으로 여겨진 둘째아들 이창희씨와 큰딸인 이인희씨, 막내딸인 이명희씨 등까지 사장단회의에 배석시켜, 경영진들을 당황하게 만들었다”고 말했다. 반면, 이건희 회장의 외아들인 이재용씨는 처음부터 ‘공인된 후계자’로서, 아버지와 같은 치열하고 고통스런 후계자 경쟁과정이 없었다. 또 이 회장과 삼성의 ‘몰빵식 지원’에 힘입어 경영권 승계의 탄탄대로를 달려 와 ‘온실 속의 화초’라는 지적도 있다. 이 전무의 두 누이동생인 이부진·이서현씨와 그 배우자들이 모두 삼성 계열사 임원으로 경영에 참여하고 있지만, 이들을 경쟁상대로 생각하는 사람은 삼성 안에 없다. 또 이 전무는 아버지 때와 달리 그룹 경영에 직·간접으로 관여하는 참여형, 개방형 경영수업을 받고 있다. 이재용씨는 서른네살인 2001년에 삼성전자 상무보로 본격적인 경영수업에 나선 뒤 상무를 거쳐 마흔인 올해 전무 승진과 함께 최고고객책임자(CCO)를 맡았다. 한국 기업 풍토에서 다소 생소한 ‘최고고객책임자’란 직함은 국외 거래처, 투자자 등과 원활한 협력이 이뤄지도록 매개 구실을 하는 자리다. 외국 고객에 후계자 부각

삼성전자의 한 고위임원은 “이재용 전무는 앞으로 삼성전자의 반도체, 정보통신, 디지털미디어 등 각 총괄로부터 직접 보고를 받을 것”이라고 말했다. 회사의 최종 의사결정자는 아니지만 사실상 최고경영자급 대우를 받는 셈이다. 이건희 회장이 아들에게 이런 직책을 맡긴 것은 삼성의 주요 외국 거래인들을 상대로 자신의 역할을 대신하면서, 인맥을 쌓고 경영수업을 쌓도록 함으로써 순조로운 경영권 승계가 이뤄지도록 하려는 배려가 깔린 것이다. 이순동 삼성 전략기획실장 보좌역은 “외국업체들은 주요 협상 때 오너(지배주주)가 직접 참가해야 신뢰를 준다”고 말했다. ‘이건희=삼성 오너’라는 등식이 앞으로는 자연스럽게 ‘이재용=삼성 오너’로 이어지도록 하겠다는 의중을 내비친 것이다.

이 전무가 이미 삼성 안에서 상당한 영향력과 인맥을 구축했다는 얘기가 도는 데는 이런 배경이 작용한다. 과거 이병철 회장 시절에는 상상도 못할 일이다. 이름을 밝히지 말 것을 요청한 삼성의 한 관계자는 “이재용 전무가 올해 삼성 사장단 인사에 관여한 것으로 안다”며 “최근 그룹 임원 인사에서 이기태 삼성전자 정보통신총괄 사장을 기술총괄 부회장으로 옮기는 데도 이재용씨가 결정적인 역할을 했다는 얘기가 있다”고 말했다.

곽정수 대기업전문기자 jskwak@hani.co.kr

삼성전자의 한 고위임원은 “이재용 전무는 앞으로 삼성전자의 반도체, 정보통신, 디지털미디어 등 각 총괄로부터 직접 보고를 받을 것”이라고 말했다. 회사의 최종 의사결정자는 아니지만 사실상 최고경영자급 대우를 받는 셈이다. 이건희 회장이 아들에게 이런 직책을 맡긴 것은 삼성의 주요 외국 거래인들을 상대로 자신의 역할을 대신하면서, 인맥을 쌓고 경영수업을 쌓도록 함으로써 순조로운 경영권 승계가 이뤄지도록 하려는 배려가 깔린 것이다. 이순동 삼성 전략기획실장 보좌역은 “외국업체들은 주요 협상 때 오너(지배주주)가 직접 참가해야 신뢰를 준다”고 말했다. ‘이건희=삼성 오너’라는 등식이 앞으로는 자연스럽게 ‘이재용=삼성 오너’로 이어지도록 하겠다는 의중을 내비친 것이다.

이 전무가 이미 삼성 안에서 상당한 영향력과 인맥을 구축했다는 얘기가 도는 데는 이런 배경이 작용한다. 과거 이병철 회장 시절에는 상상도 못할 일이다. 이름을 밝히지 말 것을 요청한 삼성의 한 관계자는 “이재용 전무가 올해 삼성 사장단 인사에 관여한 것으로 안다”며 “최근 그룹 임원 인사에서 이기태 삼성전자 정보통신총괄 사장을 기술총괄 부회장으로 옮기는 데도 이재용씨가 결정적인 역할을 했다는 얘기가 있다”고 말했다.

곽정수 대기업전문기자 jskwak@hani.co.kr

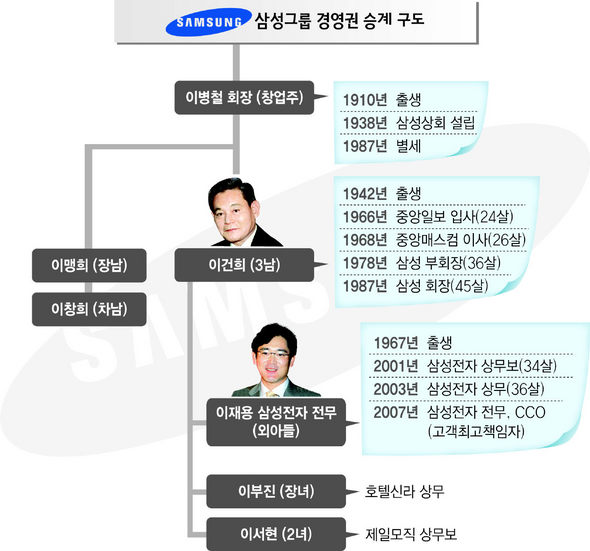

삼성그룹 경영권 승계 구도

이건희 회장 부자의 경영권 승계는 재벌세습이라는 본질에서 차이가 없지만, 그 과정과 방식은 크게 대비된다. 이 회장은 오랫동안 치열한 후계경쟁과 혹독한 경영수업을 거쳤다. 이병철 회장의 셋째아들인 이 회장은 위의 두 형이 경영능력 검증에서 탈락한 뒤에 후계자로 지목돼, 서른여섯살인 1978년에 부회장에 올랐다. 하지만 부친의 별세로 회장직을 이어받기까지 다시 9년 동안 경영수업을 받았고, 후계자 시절에는 회사의 경영참여가 배제됐다. 삼성 고위임원 출신으로 이름을 밝히지 말 것을 요청한 한 인사는 “이병철 회장은 당시 서울 태평로 삼성본관 28층에 회장실과 부회장실을 나란히 두었는데, 임원들이 자신에게 결재받으러 오다가 아들 방에 들른 것을 알면 작살을 냈다”며 “이건희 부회장은 공식 후계자였지만, 의사 결정에 전혀 관여하지 못했고 아무런 힘이 없었다”고 말했다. 이병철 회장이 그렇게 한 것은 회사의 지휘라인은 오직 하나뿐이어야 한다는 소신 때문이었다. 그는 후계자에게 힘을 실어주면 조직이 일사불란하게 돌아가지 않는다고 생각했다. 더욱이 이병철 회장은 타계하기 3~4년 전에는 이건희 부회장 외의 다른 아들과 딸들을 사장단회의에 참석시켜, 마지막까지 후계자가 긴장을 늦출 수 없도록 했다. 삼성의 한 고위임원은 “85년 이후부터 이미 후계자 경쟁에서 탈락한 것으로 여겨진 둘째아들 이창희씨와 큰딸인 이인희씨, 막내딸인 이명희씨 등까지 사장단회의에 배석시켜, 경영진들을 당황하게 만들었다”고 말했다. 반면, 이건희 회장의 외아들인 이재용씨는 처음부터 ‘공인된 후계자’로서, 아버지와 같은 치열하고 고통스런 후계자 경쟁과정이 없었다. 또 이 회장과 삼성의 ‘몰빵식 지원’에 힘입어 경영권 승계의 탄탄대로를 달려 와 ‘온실 속의 화초’라는 지적도 있다. 이 전무의 두 누이동생인 이부진·이서현씨와 그 배우자들이 모두 삼성 계열사 임원으로 경영에 참여하고 있지만, 이들을 경쟁상대로 생각하는 사람은 삼성 안에 없다. 또 이 전무는 아버지 때와 달리 그룹 경영에 직·간접으로 관여하는 참여형, 개방형 경영수업을 받고 있다. 이재용씨는 서른네살인 2001년에 삼성전자 상무보로 본격적인 경영수업에 나선 뒤 상무를 거쳐 마흔인 올해 전무 승진과 함께 최고고객책임자(CCO)를 맡았다. 한국 기업 풍토에서 다소 생소한 ‘최고고객책임자’란 직함은 국외 거래처, 투자자 등과 원활한 협력이 이뤄지도록 매개 구실을 하는 자리다. 외국 고객에 후계자 부각

이재용 삼성전자 전무

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)