연봉 1억2천만원이 중산·서민층?

“감세·증세 이중잣대로 친서민 생색만 요란”

상위10%만 빼면 중산층…국민체감과 달라

“감세·증세 이중잣대로 친서민 생색만 요란”

상위10%만 빼면 중산층…국민체감과 달라

“차관, 당신 연봉이 얼마요?”

지난달 13일 기획재정부에 대한 국정감사에서 박병석 의원(민주당)은 이용걸 재정부 2차관에게 느닷없이 질문을 던졌다. 기습 질문에 잠시 당황한 이 차관은 “1억800만원 쯤 된다”고 답했다. 이에 박 의원은 “정부 기준으로 따지면, 차관 당신도 중산·서민층인데, 과연 국민들이 동의하겠냐”고 호통을 쳤다.

정부가 자의적으로 설정한 ‘중산·서민층’ 분류 기준을 나무란 것이다. 이명박 대통령이 ‘친서민 중도실용’ 정책을 표방하고 나선 이후, ‘누가 서민층인가’를 둘러싼 논란은 끊이지 않고 있다.

발단은 ‘부자감세’ 논란에서 불거졌다. 지난해 감세정책의 계층별 세부담 효과를 추산하면서, 정부는 과표(각종 공제를 뺀 과세대상 소득) 8800만원 이하를 중산·서민층으로 분류했다. 이럴 경우, 감세효과의 65.4%가 중산·서민층과 중소기업에 돌아가니, ‘부자감세’가 아니라는 것이다. 이 대통령도 “감세의 약 70% 가까운 혜택은 서민과 중소기업에 돌아가고 있다”고 누차 강조했다.

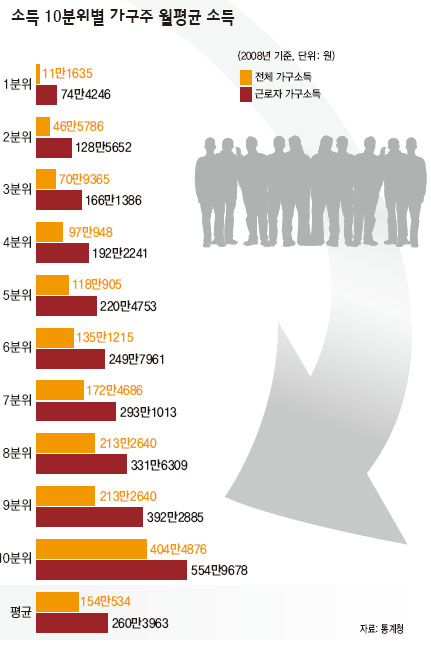

그러나 이런 기준은 지나치게 비현실적이라는 지적이 쏟아졌다. 과표 8800만원은 연간 소득으로 환산하면 1억2000만원 수준이다. 이런 기준에 따르면, 고소득층은 7만891명(2007년 소득신고 기준)에 불과하다. 1인당 평균 연간 소득도 2억3500만원에 이르며, 근로소득세를 내는 전체의 0.9%에 그친다. 근로소득이 낮아 세금이 면제되는 604만명까지 감안하면, 전체 임금근로자(1597만명)의 0.4% 수준이다. 나머지는 모두 중산·서민층이 된다. 이정희 의원(민주노동당)은 “정부가 매우 자의적 기준으로 감세 혜택의 귀속 정도를 계층별 총액으로만 합산해 발표했다”고 비판했다. 학계에서 중산층과 서민을 분류하는 공식화된 기준은 없다. 국어사전에서 서민을 ‘중류 이하의 넉넉지 못한 생활을 하는 사람’으로 설명할 뿐이다. 유경준 한국개발연구원(KDI) 선임 연구위원은 “‘과표 8800만원 이하’는 너무 많은 이들을 포괄하게 된다”며 “국제사회에선 주로 경제협력개발기구(OECD)가 사용하는 중위소득을 기준으로 한 개념을 쓴다”고 말했다. 경제협력개발기구는 중위소득의 50%미만, 50~150%, 150% 이상을 각기 빈곤층과 중산층, 상류층으로 구분한다. 서민에 대한 정의는 별도로 없지만, 국내 학계 일부에선 중위소득의 75% 이하로 분류하고 있다. 이밖에 전체 가구에서 상·하위 20%를 각각 뺀 나머지를 중산층으로 규정하는 분류 방식도 있다. 논란이 증폭되자, 정부도 중위소득의 150%인 ‘4800만원 이하’를 중산·서민층으로 분류한 세부담 귀착효과를 추가로 제시한 바 있다. 경제협력개발기구의 중위소득이 가구소득 기준이란 점을 감안해, 정부는 상용근로자의 평균 소득(3200만원)을 중위소득으로 대체했다. 근로소득세 항목만 보면, 감세로 인한 중산·서민층 혜택은 과표 8800만원 이하로 할 땐 74%나 됐지만, 연봉 4800만원 이하로 하면 33.5%로 확 줄어든다. 정부가 감세와 증세 효과를 홍보하면서 이중 잣대를 적용해, 친서민 기조를 강조하려 했다는 주장도 나온다. 조승수 의원(진보신당)은 “정부가 감세 혜택 효과를 따질 때는 과표 8800만원 이하를 중산·서민층 기준으로 삼더니, 증세를 할 때는 연간 소득 4800만원을 기준으로 삼아 서민 부담을 줄이려 했다”고 주장했다. 정부는 올해 증세에 따른 세부담 효과를 추산하면서, 고소득층과 대기업 부담분이 90.6%에 이른다고 밝혔다. 정부가 한발 양보한 분류 기준(4800만원 이하)도 실제 국민들이 체감하는 ‘잣대’와 다를 수 있다. 통계청의 소득 10분위별 가구주 소득 자료를 보면(표 참조), 한달에 400만원 이상을 버는 계층은 10분위(404만원·전가구 기준)에 속하는 상위 10% 뿐이다. 나머지는 모두 중산·서민층이 돼버리는 셈이다. 한국은행은 지난해 2분기까지만해도 소비자동향 조사 결과를 낼 때, 월 300만원 이상 소득계층을 최고 구간으로 분류했다. 또 정부는 지난해 중산·서민층 지원 정책으로 유가환급금을 지급할 땐 연간 근로소득 3600만원 이하를 대상으로 삼기도 했다. 재정부 관계자는 “2007년 세제개편 때는 근로소득세 감세분 전액을 중산·서민층의 몫으로 분류했다”며 “내년에 또 어떤 기준을 삼게 될지는 알 수 없다”고 말했다. 정부도 서민 분류 기준을 자의적으로 바꿔왔음을 인정하고 있는 셈이다. 신광영 중앙대 교수(사회학)는 “학계에서도 중산층과 서민의 개념이 자의적으로 쓰일 때가 있지만 최소한 일반적 통념에서 크게 벗어나선 안된다”며 “또 정책당국일수록 더 신중하게 접근할 필요가 있다”고 말했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

그러나 이런 기준은 지나치게 비현실적이라는 지적이 쏟아졌다. 과표 8800만원은 연간 소득으로 환산하면 1억2000만원 수준이다. 이런 기준에 따르면, 고소득층은 7만891명(2007년 소득신고 기준)에 불과하다. 1인당 평균 연간 소득도 2억3500만원에 이르며, 근로소득세를 내는 전체의 0.9%에 그친다. 근로소득이 낮아 세금이 면제되는 604만명까지 감안하면, 전체 임금근로자(1597만명)의 0.4% 수준이다. 나머지는 모두 중산·서민층이 된다. 이정희 의원(민주노동당)은 “정부가 매우 자의적 기준으로 감세 혜택의 귀속 정도를 계층별 총액으로만 합산해 발표했다”고 비판했다. 학계에서 중산층과 서민을 분류하는 공식화된 기준은 없다. 국어사전에서 서민을 ‘중류 이하의 넉넉지 못한 생활을 하는 사람’으로 설명할 뿐이다. 유경준 한국개발연구원(KDI) 선임 연구위원은 “‘과표 8800만원 이하’는 너무 많은 이들을 포괄하게 된다”며 “국제사회에선 주로 경제협력개발기구(OECD)가 사용하는 중위소득을 기준으로 한 개념을 쓴다”고 말했다. 경제협력개발기구는 중위소득의 50%미만, 50~150%, 150% 이상을 각기 빈곤층과 중산층, 상류층으로 구분한다. 서민에 대한 정의는 별도로 없지만, 국내 학계 일부에선 중위소득의 75% 이하로 분류하고 있다. 이밖에 전체 가구에서 상·하위 20%를 각각 뺀 나머지를 중산층으로 규정하는 분류 방식도 있다. 논란이 증폭되자, 정부도 중위소득의 150%인 ‘4800만원 이하’를 중산·서민층으로 분류한 세부담 귀착효과를 추가로 제시한 바 있다. 경제협력개발기구의 중위소득이 가구소득 기준이란 점을 감안해, 정부는 상용근로자의 평균 소득(3200만원)을 중위소득으로 대체했다. 근로소득세 항목만 보면, 감세로 인한 중산·서민층 혜택은 과표 8800만원 이하로 할 땐 74%나 됐지만, 연봉 4800만원 이하로 하면 33.5%로 확 줄어든다. 정부가 감세와 증세 효과를 홍보하면서 이중 잣대를 적용해, 친서민 기조를 강조하려 했다는 주장도 나온다. 조승수 의원(진보신당)은 “정부가 감세 혜택 효과를 따질 때는 과표 8800만원 이하를 중산·서민층 기준으로 삼더니, 증세를 할 때는 연간 소득 4800만원을 기준으로 삼아 서민 부담을 줄이려 했다”고 주장했다. 정부는 올해 증세에 따른 세부담 효과를 추산하면서, 고소득층과 대기업 부담분이 90.6%에 이른다고 밝혔다. 정부가 한발 양보한 분류 기준(4800만원 이하)도 실제 국민들이 체감하는 ‘잣대’와 다를 수 있다. 통계청의 소득 10분위별 가구주 소득 자료를 보면(표 참조), 한달에 400만원 이상을 버는 계층은 10분위(404만원·전가구 기준)에 속하는 상위 10% 뿐이다. 나머지는 모두 중산·서민층이 돼버리는 셈이다. 한국은행은 지난해 2분기까지만해도 소비자동향 조사 결과를 낼 때, 월 300만원 이상 소득계층을 최고 구간으로 분류했다. 또 정부는 지난해 중산·서민층 지원 정책으로 유가환급금을 지급할 땐 연간 근로소득 3600만원 이하를 대상으로 삼기도 했다. 재정부 관계자는 “2007년 세제개편 때는 근로소득세 감세분 전액을 중산·서민층의 몫으로 분류했다”며 “내년에 또 어떤 기준을 삼게 될지는 알 수 없다”고 말했다. 정부도 서민 분류 기준을 자의적으로 바꿔왔음을 인정하고 있는 셈이다. 신광영 중앙대 교수(사회학)는 “학계에서도 중산층과 서민의 개념이 자의적으로 쓰일 때가 있지만 최소한 일반적 통념에서 크게 벗어나선 안된다”며 “또 정책당국일수록 더 신중하게 접근할 필요가 있다”고 말했다. 황보연 기자 whynot@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)