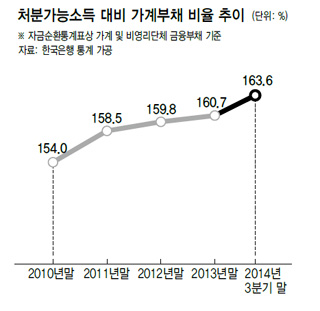

처분가능소득 대비 비율

지난해말 160% 돌파 이어

3분기말 현재 163.6%로 상승

소득 증가보다 빚 더 늘어난 탓

지난해말 160% 돌파 이어

3분기말 현재 163.6%로 상승

소득 증가보다 빚 더 늘어난 탓

가계의 부채 상환 능력을 보여주는 대표적 지표인 ‘처분가능소득 대비 가계부채 비율’이 급격히 늘고 있다. 소득보다 빚이 더 크게 증가하고 있는 데 따른 것으로, 가계부채 건전성에 경고음이 켜졌다는 지적이 나온다.

23일 한국은행이 발표한 3분기 자금순환(잠정) 통계를 활용해 <한겨레>가 분석한 결과, 올해 3분기 말 처분가능소득 대비 가계부채 비율은 163.6%로 지난해 말(160.7%)에 견줘 2.9%포인트 증가했다. 이 비율은 3분기 자금순환 통계의 가계 및 비영리단체 금융부채(1265조6000억원)를 3분기 준 처분가능소득 추정치(773조4000억원)로 나눈 값이다. 지난해 말에 비해 가계 및 비영리단체의 금융부채는 3.7% 늘었지만, 처분가능소득은 2% 증가하는 데 그치면서 이 비율이 높아진 것이다.

처분가능소득 대비 가계부채 비율은 지난해 말 처음으로 160%를 넘어선 데 이어, 올해 1분기 말 161.0%, 2분기 말 161.9%, 3분기 말 163.6%로 상승세를 이어가고 있다. 특히 올해 말엔 처분가능소득 대비 가계부채 비율이 165%를 넘어설 가능성이 커 보인다. 지난 8월 부동산 대출 규제 완화와 8월·10월 두차례에 걸친 한국은행의 기준금리 인하로 예금은행의 가계대출 증가액이 10월과 11월 두달 째 사상 최고치를 기록하는 등 4분기 들어 가계 빚이 급등하고 있는 반면, 소득 증가세는 미미하기 때문이다. 우리나라의 처분가능소득 대비 가계부채 비율은 국제적으로도 매우 높은 수준이다. 2012년 말 기준으로 경제협력개발기구(OECD) 27개국 평균은 137.8%인데 비해, 우리나라는 159.8%로 22%포인트나 더 높다.

처분가능소득 대비 가계부채 비율은 가계의 부채 상환 능력을 가늠해볼 수 있는 지표여서, 가계부채 건전성을 따질 때 부채 총량보다 더 중요한 지표로 꼽힌다. 이런 이유로 정부는 지난 2월 발표한 ‘가계부채 구조개선 촉진방안’에서 이 비율을 핵심관리지표로 설정해 2017년말까지 현재보다 5%포인트 낮추겠다는 대책을 제시한 바 있다. 하지만 정부는 소득이 크게 늘지 않는 상황에서 대책 발표 6개월 만에 담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 등 부동산 대출 규제를 완화했다. 그 결과 정부의 애초 목표와는 반대로 처분가능소득 대비 가계부채 비율의 상승 폭이 확대되면서 가계부채 건전성이 한층 더 악화됐다.

장민 한국금융연구원 선임 연구위원은 “처분가능소득 대비 가계부채 비율의 절대 기준을 정할 수는 없지만, 이 비율이 계속 증가한다는 것은 가계부채 건전성에 문제가 생기고 있다는 것”이라며 “가계부채 증가 규모를 관리하는 것과 동시에 소득을 늘릴 수 있는 대책을 적극적으로 펼쳐 비율을 안정적으로 관리해야 한다”고 말했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

처분가능소득 대비 가계부채 비율은 지난해 말 처음으로 160%를 넘어선 데 이어, 올해 1분기 말 161.0%, 2분기 말 161.9%, 3분기 말 163.6%로 상승세를 이어가고 있다. 특히 올해 말엔 처분가능소득 대비 가계부채 비율이 165%를 넘어설 가능성이 커 보인다. 지난 8월 부동산 대출 규제 완화와 8월·10월 두차례에 걸친 한국은행의 기준금리 인하로 예금은행의 가계대출 증가액이 10월과 11월 두달 째 사상 최고치를 기록하는 등 4분기 들어 가계 빚이 급등하고 있는 반면, 소득 증가세는 미미하기 때문이다. 우리나라의 처분가능소득 대비 가계부채 비율은 국제적으로도 매우 높은 수준이다. 2012년 말 기준으로 경제협력개발기구(OECD) 27개국 평균은 137.8%인데 비해, 우리나라는 159.8%로 22%포인트나 더 높다.

처분가능소득 대비 가계부채 비율은 가계의 부채 상환 능력을 가늠해볼 수 있는 지표여서, 가계부채 건전성을 따질 때 부채 총량보다 더 중요한 지표로 꼽힌다. 이런 이유로 정부는 지난 2월 발표한 ‘가계부채 구조개선 촉진방안’에서 이 비율을 핵심관리지표로 설정해 2017년말까지 현재보다 5%포인트 낮추겠다는 대책을 제시한 바 있다. 하지만 정부는 소득이 크게 늘지 않는 상황에서 대책 발표 6개월 만에 담보인정비율(LTV)과 총부채상환비율(DTI) 등 부동산 대출 규제를 완화했다. 그 결과 정부의 애초 목표와는 반대로 처분가능소득 대비 가계부채 비율의 상승 폭이 확대되면서 가계부채 건전성이 한층 더 악화됐다.

장민 한국금융연구원 선임 연구위원은 “처분가능소득 대비 가계부채 비율의 절대 기준을 정할 수는 없지만, 이 비율이 계속 증가한다는 것은 가계부채 건전성에 문제가 생기고 있다는 것”이라며 “가계부채 증가 규모를 관리하는 것과 동시에 소득을 늘릴 수 있는 대책을 적극적으로 펼쳐 비율을 안정적으로 관리해야 한다”고 말했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)