지난해 영업이익 13.16%로 반등

협력업체는 6.83%로 더 떨어져

베트남 생산·해외부품 공급 늘려

생산유발효과 업종 평균에 미달

성장기대 분야도 고용 효과 한계

중기 육성·동반성장 정책 나와야

협력업체는 6.83%로 더 떨어져

베트남 생산·해외부품 공급 늘려

생산유발효과 업종 평균에 미달

성장기대 분야도 고용 효과 한계

중기 육성·동반성장 정책 나와야

삼성전자의 지난해 영업이익률이 하락세에서 벗어나 상승했다. 반면 주요 협력업체들은 오히려 더 떨어졌다.

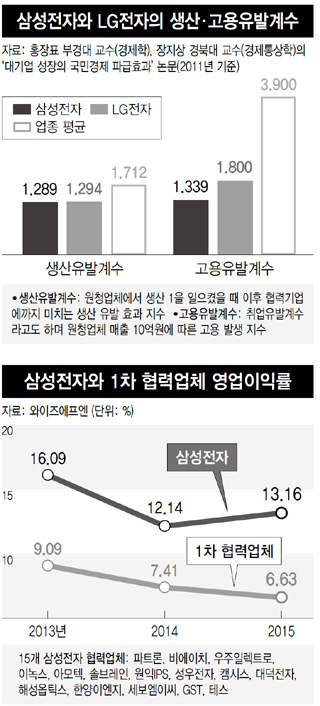

17일 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면, 삼성전자의 영업이익률은 2013년 16.09%에서 2014년 12.14%로 하락했다가 지난해 13.16%로 반등했다. 반면 삼성전자의 반도체·휴대전화 협력업체 15곳(상장사)의 영업이익률은 같은 기간 9.09%, 7.41%, 6.83%로 계속 내리막길을 걸었다. 삼성전자 협력업체의 한 임원은 “과거 분기별로 이뤄지던 납품가 협상이 2년여 전부터 월 단위로 이뤄져 가혹한 원가 인하 압력이 들어왔다. 이를 통해 삼성전자는 영업이익률을 유지하거나 올릴 수 있겠지만 협력업체는 줄어들 수밖에 없었다”고 설명했다.

삼성전자가 돈을 벌어도 국내 협력업체에 큰 도움이 되지 않는 양상은 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 삼성전자는 갤럭시S7 등 주요 휴대전화를 베트남의 수도 하노이 인근 박닌성과 타이응우옌성에서 생산하고 있다. 또 광주의 가전 생산라인도 베트남으로 이전할 계획이다. 이미 삼성에스디아이(SDI)나 삼성디스플레이, 삼성전기 등 계열사나 해외 기업들로부터 많은 부품을 공급받고 있는 상황에서 생산기지까지 옮겨가면 협력업체뿐 아니라 국내 경제에 미치는 ‘낙수효과’가 줄어들 수밖에 없다. 홍장표 부경대 교수(경제학)는 “삼성전자와 전자 계열사들이 해외에 진출해 그곳에서 부품과 완제품을 생산하면서 국내 생산과 고용에 부정적인 영향을 주고 있다. 앞으로 글로벌 대기업의 국내 기여도는 더 빠른 속도로 떨어질 것이다”라고 말했다. 또 지난해부터 계속되고 있는 임직원 구조조정 탓에 삼성의 직접적 고용 효과도 축소되고 있다.

삼성전자의 생산유발효과는 이미 전자업종 평균보다 낮다. 홍 교수가 지난해 발표한 ‘대기업 성장의 국민경제 파급효과’ 논문을 보면, 삼성전자와 엘지(LG)전자의 생산유발계수(2011년 기준)는 각각 1.289, 1.294로 전자업종 평균인 1.712에 못 미친다. 홍 교수는 삼성전자의 생산유발효과가 엘지전자나 업종 평균보다 떨어지는 이유로 삼성에스디아이 등 계열사가 해외 자회사로부터 부품을 조달하는 비중이 엘지전자보다 높다는 점을 꼽았다. 생산유발계수는 삼성전자 같은 원청업체가 1이라는 생산을 일으켰을 때 협력업체들에까지 미치는 생산 효과로, 이 수치가 높을수록 협력업체도 생산을 늘렸다는 의미다. 또 고용유발계수 역시 삼성전자와 엘지전자는 각각 1.339, 1.800으로 전자업종 평균인 3.900보다 낮다. 고용유발계수는 원청업체가 10억원의 매출을 올렸을 때 발생하는 고용효과를 말한다. 홍 교수는 그 원인을 삼성전자와 주요 자회사들의 해외 생산과 고용이 국내 고용을 많이 대체한 탓으로 분석했다.

더욱이 삼성전자가 향후 성장산업으로 꼽는 분야마저도 국내 고용이나 생산유발효과가 크지 않을 것이라는 전망이 나온다. 지난달 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스’(MWC)에서 갤럭시S7과 함께 선보인 ‘기어 브이아르(VR)’는 상업적 성공 가능성의 기대감을 낳았다. 하지만 기어브이아르는 국내가 아닌 베트남에서 생산된다. 브이아르의 전성기가 오더라도 국내 경제에 미칠 긍정적 영향은 제한될 수밖에 없다.

또 기존 계열사와 협력업체를 통한 부품 내재화(자체 생산)의 길을 걷는 대신 기술 개발이 무르익은 해외 기업을 사들이는 것도 이런 흐름을 가속화하고 있다. 미국에 설립한 삼성전자전략혁신센터(SSIC)와 글로벌이노베이션센터(GIC), 삼성리서치아메리카(SRA) 등은 실리콘밸리 등 해외의 기술과 산업 변화 흐름을 파악하고 발빠르게 투자와 인수 등을 추진하는 데 목적이 있다. 삼성전자는 지난해 1000개 이상의 회사를 검토하고 이 중 54곳에 투자를 했다. 최근 이세돌 9단과 구글의 알파고 간의 대국으로 관심이 커진 인공지능과 관련해 삼성전자는 미국의 벤처기업 바이케리어스와 로봇벤처 지보 등 해외 기업에 투자했다. 익명을 요청한 한 증권사의 분석가는 “삼성전자가 과거 내재화를 위한 ‘리서치 앤드 디벨로프먼트’(R&D)에서 해외 기술을 빨리 습득해 개발하는 ‘커넥트 앤드 디벨로프먼트’(C&D)로 방향을 전환하고 있다. 이 때문에 국내 연구개발 인력이 줄어들는 것은 물론 제품이나 부품 개발이 해외에서 이뤄져 국내 경제에 미치는 영향이 제한적일 수밖에 없다”고 말했다.

삼성전자가 국내 경제에 기여하는 바가 갈수록 줄어드는 상황에서 정부의 엄선된 지원과 중소기업 육성이 대안이라는 지적이 나온다. 홍 교수는 “해외 투자가 국내 생산을 대체해 고용을 감소시키는 경우가 있지만 해외 생산이 국내 중간재 수출을 유발하는 긍정적인 측면도 있다. 이 때문에 국제적인 원·하청업체 간의 관계를 면밀히 분석해 정부가 지원할 필요가 있다. 또 생산과 고용유발효과가 큰 중소기업이 성장할 수 있도록 대·중소기업간 동반성장을 추진하고 대기업과 관계가 없는 중소기업을 육성할 수 있는 정책이 필요하다”고 밝혔다.

이정훈 기자 ljh9242@hani.co.kr

17일 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면, 삼성전자의 영업이익률은 2013년 16.09%에서 2014년 12.14%로 하락했다가 지난해 13.16%로 반등했다. 반면 삼성전자의 반도체·휴대전화 협력업체 15곳(상장사)의 영업이익률은 같은 기간 9.09%, 7.41%, 6.83%로 계속 내리막길을 걸었다. 삼성전자 협력업체의 한 임원은 “과거 분기별로 이뤄지던 납품가 협상이 2년여 전부터 월 단위로 이뤄져 가혹한 원가 인하 압력이 들어왔다. 이를 통해 삼성전자는 영업이익률을 유지하거나 올릴 수 있겠지만 협력업체는 줄어들 수밖에 없었다”고 설명했다.

삼성전자가 돈을 벌어도 국내 협력업체에 큰 도움이 되지 않는 양상은 앞으로도 계속될 것으로 보인다. 삼성전자는 갤럭시S7 등 주요 휴대전화를 베트남의 수도 하노이 인근 박닌성과 타이응우옌성에서 생산하고 있다. 또 광주의 가전 생산라인도 베트남으로 이전할 계획이다. 이미 삼성에스디아이(SDI)나 삼성디스플레이, 삼성전기 등 계열사나 해외 기업들로부터 많은 부품을 공급받고 있는 상황에서 생산기지까지 옮겨가면 협력업체뿐 아니라 국내 경제에 미치는 ‘낙수효과’가 줄어들 수밖에 없다. 홍장표 부경대 교수(경제학)는 “삼성전자와 전자 계열사들이 해외에 진출해 그곳에서 부품과 완제품을 생산하면서 국내 생산과 고용에 부정적인 영향을 주고 있다. 앞으로 글로벌 대기업의 국내 기여도는 더 빠른 속도로 떨어질 것이다”라고 말했다. 또 지난해부터 계속되고 있는 임직원 구조조정 탓에 삼성의 직접적 고용 효과도 축소되고 있다.

삼성전자의 생산유발효과는 이미 전자업종 평균보다 낮다. 홍 교수가 지난해 발표한 ‘대기업 성장의 국민경제 파급효과’ 논문을 보면, 삼성전자와 엘지(LG)전자의 생산유발계수(2011년 기준)는 각각 1.289, 1.294로 전자업종 평균인 1.712에 못 미친다. 홍 교수는 삼성전자의 생산유발효과가 엘지전자나 업종 평균보다 떨어지는 이유로 삼성에스디아이 등 계열사가 해외 자회사로부터 부품을 조달하는 비중이 엘지전자보다 높다는 점을 꼽았다. 생산유발계수는 삼성전자 같은 원청업체가 1이라는 생산을 일으켰을 때 협력업체들에까지 미치는 생산 효과로, 이 수치가 높을수록 협력업체도 생산을 늘렸다는 의미다. 또 고용유발계수 역시 삼성전자와 엘지전자는 각각 1.339, 1.800으로 전자업종 평균인 3.900보다 낮다. 고용유발계수는 원청업체가 10억원의 매출을 올렸을 때 발생하는 고용효과를 말한다. 홍 교수는 그 원인을 삼성전자와 주요 자회사들의 해외 생산과 고용이 국내 고용을 많이 대체한 탓으로 분석했다.

더욱이 삼성전자가 향후 성장산업으로 꼽는 분야마저도 국내 고용이나 생산유발효과가 크지 않을 것이라는 전망이 나온다. 지난달 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘모바일 월드 콩그레스’(MWC)에서 갤럭시S7과 함께 선보인 ‘기어 브이아르(VR)’는 상업적 성공 가능성의 기대감을 낳았다. 하지만 기어브이아르는 국내가 아닌 베트남에서 생산된다. 브이아르의 전성기가 오더라도 국내 경제에 미칠 긍정적 영향은 제한될 수밖에 없다.

또 기존 계열사와 협력업체를 통한 부품 내재화(자체 생산)의 길을 걷는 대신 기술 개발이 무르익은 해외 기업을 사들이는 것도 이런 흐름을 가속화하고 있다. 미국에 설립한 삼성전자전략혁신센터(SSIC)와 글로벌이노베이션센터(GIC), 삼성리서치아메리카(SRA) 등은 실리콘밸리 등 해외의 기술과 산업 변화 흐름을 파악하고 발빠르게 투자와 인수 등을 추진하는 데 목적이 있다. 삼성전자는 지난해 1000개 이상의 회사를 검토하고 이 중 54곳에 투자를 했다. 최근 이세돌 9단과 구글의 알파고 간의 대국으로 관심이 커진 인공지능과 관련해 삼성전자는 미국의 벤처기업 바이케리어스와 로봇벤처 지보 등 해외 기업에 투자했다. 익명을 요청한 한 증권사의 분석가는 “삼성전자가 과거 내재화를 위한 ‘리서치 앤드 디벨로프먼트’(R&D)에서 해외 기술을 빨리 습득해 개발하는 ‘커넥트 앤드 디벨로프먼트’(C&D)로 방향을 전환하고 있다. 이 때문에 국내 연구개발 인력이 줄어들는 것은 물론 제품이나 부품 개발이 해외에서 이뤄져 국내 경제에 미치는 영향이 제한적일 수밖에 없다”고 말했다.

삼성전자가 국내 경제에 기여하는 바가 갈수록 줄어드는 상황에서 정부의 엄선된 지원과 중소기업 육성이 대안이라는 지적이 나온다. 홍 교수는 “해외 투자가 국내 생산을 대체해 고용을 감소시키는 경우가 있지만 해외 생산이 국내 중간재 수출을 유발하는 긍정적인 측면도 있다. 이 때문에 국제적인 원·하청업체 간의 관계를 면밀히 분석해 정부가 지원할 필요가 있다. 또 생산과 고용유발효과가 큰 중소기업이 성장할 수 있도록 대·중소기업간 동반성장을 추진하고 대기업과 관계가 없는 중소기업을 육성할 수 있는 정책이 필요하다”고 밝혔다.

이정훈 기자 ljh9242@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)