현행 근로장려금 제도가 부양가족이 많을수록 상대적으로 혜택을 덜 받는 것으로 나타나, 부양가족 수에 따라 지원금을 달리하는 방향으로 제도를 개선할 필요가 있다는 제안이 나왔다.

27일 소득주도성장특별위원회 의뢰로 한국보건사회연구원이 작성한 ‘최저임금과 근로장려세제가 가구소득에 미치는 영향’ 보고서를 보면, 연구원은 복지패널 자료를 바탕으로 근로장려금이 소득에 미치는 효과를 가구유형별로 분석했다. 분석 대상자의 2016년 소득에 2019년 기준 근로장려세제를 적용한 뒤 균등화 가처분소득의 변화를 살폈다.

소득 하위 0~10% 구간(1분위)의 2016년 균등화 가처분소득은 평균 1137만원으로, 2019년 근로장려금을 적용하니 1144만원으로 7만원 늘었다. 바로 위 계층인 2분위(소득 10~20%)는 1527만원에서 근로장려금 적용 뒤 1550만원으로 23만원 늘었다. 1분위는 무직 가구가 많기 때문에 근로장려금 혜택을 상대적으로 덜 받는다.

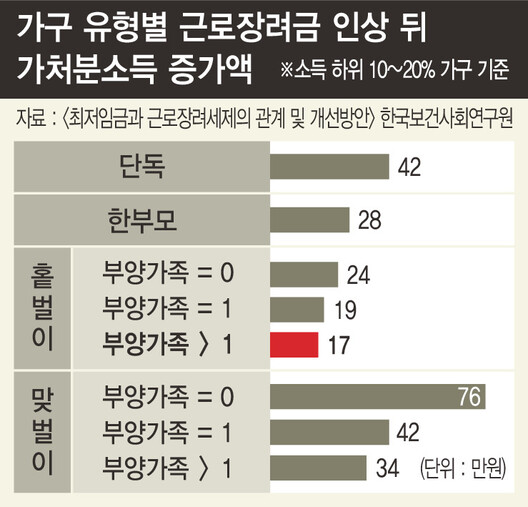

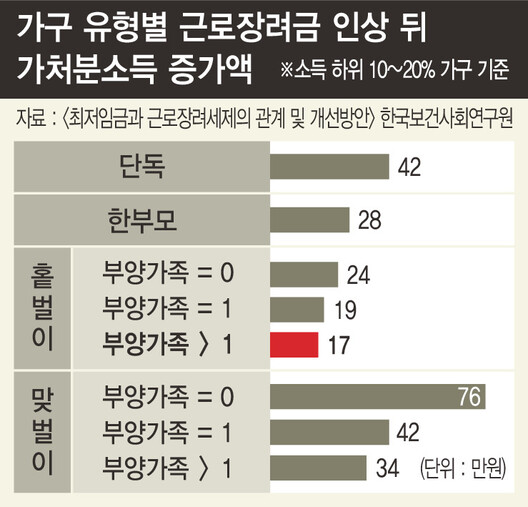

2분위 가구를 유형별로 보면, 단독가구는 1386만원에서 근로장려금 적용 뒤 1428만원으로 42만원 늘었다. 한부모 가구는 1508만원에서 1536만원으로 28만원 늘었다.

같은 유형의 가구라도 부양가족 유무에 따라 차이는 컸다. 홑벌이 가구를 보면, 부양가족이 없는 집은 근로장려금으로 균등화 가처분소득이 24만원이 늘었지만, 부양가족이 1명이면 19만원 증가하고, 부양가족이 1명보다 많으면 17만원 늘어났다. 맞벌이 가구도 부양가족이 없으면 76만원 늘지만, 부양가족 1명이면 42만원, 부양가족 1명 초과는 34만원 증가했다.

현재 근로장려금 지급 산식이 부양가족 수와 무관하다 보니 부양가족 수가 늘어날수록, 가구소득을 개인소득으로 환산한 균등화 가처분소득이 작아지는 현상이 나타나는 것이다. 연구원은 “부양가족이 오히려 페널티가 되는 역설적 상황”이라고 지적했다. 연구원은 “자녀장려금이 있긴 하지만 자녀장려금은 출산 장려와 양육비 지원 등 근로장려금과는 다른 목적을 갖고 있다”며 “서구사회보다는 아직 부모를 부양하는 거주형태가 상대적으로 많으므로 부양가족이 페널티로 작용하는 문제는 개선돼야 한다”고 했다.

한편 연구원은 최저임금 인상의 빈곤율 감소 효과도 분석했다. 2016년 최저임금(시간당 6030원)에서 2018년 최저임금(7530원)으로 인상될 경우 가구의 소득변화를 살펴보니, 최저임금 미만을 받는 근로자의 빈곤율은 시장소득 기준 2.7%포인트 줄었다. 반면 비임금근로자의 빈곤율은 0.8%포인트 늘었다. 연구원은 “비임금근로자 가구 소득 증대를 위해서는 다른 정책적 접근이 필요하며 근로장려세제가 그 역할을 담당해야 한다”고 했다.

이경미 기자

kmlee@hani.co.kr