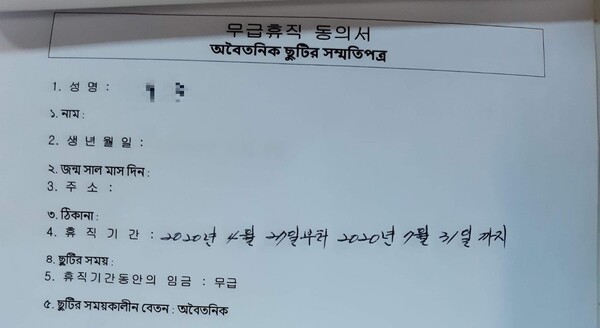

지난달 중순 방글라데시 출신 노동자 ㄱ씨가 서명한 무급휴직 동의서. 이주노동자노동조합 제공

지난달 중순 경기도 시흥의 한 섬유 공장. 퇴근 준비 중이던 방글라데시 출신 노동자 ㄱ씨에게 사장이 종이 한 장을 내밀었다. “2020년 4월27일부터 7월31일까지 코로나로 인한 회사 경영상 사유로 회사에서 실시하는 무급휴직에 동의한다”는 문구가 한국어와 방글라데시어로 적혀 있었다. 사장은 펜도 함께 건넸다. 3개월간 월급을 한푼도 받지 못한다는 데 말문이 막혔지만, 결국 서명할 수밖에 없었다.

ㄱ씨를 돕는 섹 알마문 이주노조 부위원장은 4일 <한겨레>와 한 통화에서 “요즘 같은 상황에 새 일자리를 구하기도 힘들뿐더러 고용허가제로 한국에 온 이주노동자들은 이직 횟수가 제한돼 고용주 요구를 뿌리치기 어렵다”며 “이주노동자에게 무급휴직을 강요하는 사례가 최근 급격히 늘었다”고 밝혔다.

코로나19의 파장이 국내 제조업을 강타하면서, 국내 현장의 한 축을 지탱해온 이주노동자들도 퇴출 최전선으로 내몰리고 있다. 국내 제조업 종사자 10명 중 1명은 이주노동자다. 가장 큰 문제는 고용보험에 가입돼 있지 않은 경우가 많다는 점. 이주노동자는 거주·영주·결혼이민 비자가 있는 경우를 제외하고는 고용보험 당연가입 대상이 아니다.

최근 2주간 전체휴업에 들어간 시흥의 한 안전벨트 제조업체는 직원 110명 중 30여명이 이주노동자다. 회사가 정부에서 고용유지지원금을 받아 직원들에게 휴업급여를 주고 있지만, 이주노동자들은 대상에서 제외됐다. 고용유지지원금이 고용보험 가입자 수를 기준으로 지급되기 때문이다. 회사 노조 관계자는 “조금이라도 주문 물량이 들어오면 이주노동자들부터 출근시키기로 했다”면서도 “휴업 기간 동안에는 각자 알아서 버티라는 식”이라고 꼬집었다.

심지어 일부 이주노동자들은 고용보험에 가입했는데도 휴업급여를 받지 못한다고 호소한다. 위기를 틈타 임금체불이 발생한다는 뜻이다. 경기도 파주의 한 플라스틱 부품 업체에서 일하는 네팔 출신 ㄴ씨는 4월 중순 “2주간 공장에 나오지 말라”는 일방적인 통보를 받았다. ㄴ씨는 “사장이 갑자기 2주를 쉬라면서 휴업급여는 줄 수 없다고 말했다”며 “고용보험도 가입돼 있고 소득세도 꼬박꼬박 내는데 왜 휴업급여는 받을 수 없다는 건지 이해할 수 없다”고 토로했다.

최승현 노무사(노무법인 삶)는 “사용자의 귀책사유로 휴업할 때는 노동자가 무급휴직에 동의하지 않은 이상 임금의 70%를 줘야 할 의무가 있다”며 “이주노동자들이 이런 내용을 잘 모른다는 사실을 악용한 것으로 보인다”고 지적했다.

이재연 기자

jay@hani.co.kr