3월부터 일부 국가 수출 제한

국가 봉쇄·식량 안보 등 이유

국내 업계 “아직 괜찮다”지만

사태 장기화 때 식량공급 차질 가능성

국가 봉쇄·식량 안보 등 이유

국내 업계 “아직 괜찮다”지만

사태 장기화 때 식량공급 차질 가능성

제조업에 견줘 충격이 덜했지만 곡물 글로벌 공급망도 코로나19로 흔들린 것으로 나타났다. 전문가들은 코로나19 사태가 장기화될 경우 국내 식량 공급에 문제가 발생할 수 있다며 우려의 목소리를 낸다. 다만 국내 식품업계는 사전 비축 물량 등이 있다는 이유 등으로 “아직까지는 괜찮다”라는 반응을 보이고 있다. 2일 28개 회원국이 참여한 농산물시장정보시스템(AMIS)의 모니터링 결과를 보면, 코로나19 확산이 나타난 지난 4~5개월 동안 밀·옥수수·쌀·대두 등 세계 주요 곡물의 생산량은 비교적 양호한 편이었다. 그러나 일부 국가에선 코로나19 확산 방지를 위한 봉쇄령을 취하면서 동시에 식량 안보 등을 이유로 곡물 수출을 제한한 것으로 확인됐다.

세계 1위 쌀 수출국 인도는 지난 3월 말 국가 봉쇄령에 따라 쌀 출하를 중단했고, 3위 쌀 수출국 베트남은 쌀 수출 쿼터제를 시행했다. 러시아도 6월까지 밀, 옥수수, 보리 등의 곡물 수출을 700만톤 이내로 제한했고 캄보디아·미얀마·말레이시아·우크라이나 등도 곡물 관련 제품의 수출 제한을 추진했다.

지난 3월 말 홍콩 일간지 <사우스차이나모닝포스트>는 코로나19가 글로벌 곡물 공급망에 미치는 영향을 다룬 기사에서 일부 국가의 곡물 수출 제한 탓에 홍콩에선 쌀을 비롯한 생필품을 비축하는 이들로 상점 밖까지 길게 줄이서는 진풍경을 소개한 바 있다. 홍콩은 태국과 베트남에서 쌀 80%를 수입하는 국가다. 이 신문은 “코로나19 유행은 세계 식량 공급망을 붕괴시키고, 취약한 공급망을 가진 나라에서는 식품 가격이 폭등할 수 있다”고 짚었다.

국내 식품업계에서는 현재까지 곡물 수급에 별다른 영향이 없다고 말한다. 연 단위로 구매계약을 맺는 데다 3∼4개월 물량은 항상 비축해놓는다는 이유에서다. 씨제이(CJ)제일제당 쪽은 이날 <한겨레>와 한 통화에서 “선물 거래로 주요 원재료 구매 계약을 미리 하는 데다, 비축해둔 물량도 있어서 현재까지 별다른 영향은 없다”며 “환율 상승(원화 가치 하락)에 대비해서 상당 부분을 환 헤지(hedge)했다“고 밝혔다. 이 회사는 미국·호주·캐나다·브라질 등지에서 밀가루의 원료가 되는 원맥과 대두, 옥수수를 수입한다. 미국·호주·남미·유럽 등에서 원맥과 옥수수를 수입하는 삼양사도 “현재 가지고 있는 원재료 중에는 코로나 발생 이후에 산 것도 있지만 이전에 확보해둔 것도 있어 수급에 큰 문제는 없다”고 답했다. 제과업체 오리온과 라면 제조사 농심 등도 재료 확보에 문제가 없다고 입을 모았다.

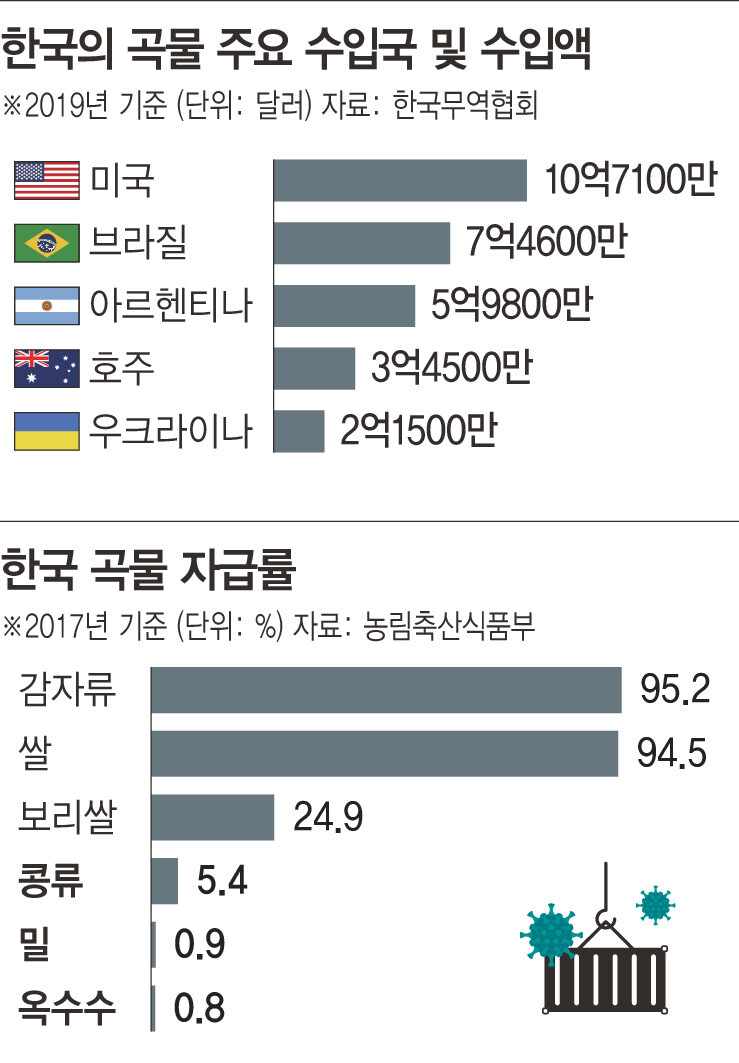

다만 전문가들은 코로나19가 장기화할 수 있는 만큼 보다 촘촘한 대책을 준비해야 한다고 지적한다. 주요 식량 품목 대부분을 수입에 의존하는 한국은 글로벌 식량 공급망이 불안정해질 경우 직격탄을 맞게 된다고 이들은 우려한다. 지난해 한국농촌경제연구원 보고서를 보면, 우리나라의 곡물 자급률은 2015~2018년 평균 23%로 세계 평균치(101.5%)에 한참 밑도는 것으로 나타났다. 쌀이나 감자·고구마류 등을 제외한 곡물들의 자급률은 1993년 타결된 다자간 무역협상인 우루과이라운드에서 농산물 시장 개방이 결정되면서 크게 떨어졌기 때문이다. 곡물자급률은 한국에서 소비되는 곡물 중 국내에서 생산되는 비율을 가리킨다.

정석완 케이디비(KDB)미래전략연구소 선임연구원은 “식량은 공산품과 달리 국내 생산능력을 확충하기 어렵고, 품목별로는 장기간 비축이 어려운 경우도 있다”며 “주요 식량 수출국과 공조를 강화하고 수입선을 다양화하는 등의 다양한 대비책을 마련해야 한다”고 했다.

신민정 기자 shin@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)