<월스트리트저널>은 지난 3월28일 덴마크 코펜하겐의 한 부동산 중개업자 이야기를 전했다. 이 중개업자는 최근 3개월 만에 45채의 집을 팔았다고 밝히며 “많은 사람이 자신의 돈을 벽돌(집)에 넣고 싶어한다”고 말했다. 이달 13일엔 <시엔엔(CNN)비즈니스>도 미국의 한 부동산 중개업자의 워싱턴디시(D.C) 주택 매물이 시장에 나오자마자 76건의 현금 거래 상담을 받았다는 기사를 실었다. 결국 이 집은 호가보다 70% 비싼 가격에 팔렸다. 기사는 “오클랜드에서 상하이, 뮌헨, 마이애미까지 주택 가격은 중력을 거스르는 것처럼 보인다”고 밝혔다.

치솟는 집값이 더는 우리나라만의 문제가 아닐까. 나라 밖 부동산 시장 열기도 뜨겁다. 2008년 금융위기 이후 각국의 경기 부양책과 경제 불확실성은 부동산으로 뭉칫돈이 몰리게 했는데, 코로나19 발생 이후에는 훨씬 낮아진 금리와 새로운 주택 수요가 더해지면서 집값이 빠르게 상승하고 있다. 이와 함께 부동산 거품 붕괴를 우려하는 경고음도 동시에 울린다. 하지만 이를 두고 과거와 달리 투기가 아닌 실수요자가 많고, 안정세를 찾을 때까지 저금리와 경기 회복이 뒷받침될 것이라는 반박도 나온다.

코로나19 이전에도 전 세계 집값은 꾸준히 올랐다. 주요 국가들마다 계속 금리를 내리고 양적 완화 정책을 시행한 영향이 컸다. 시중에 풀린 돈은 비교적 안정적인 투자처인 부동산으로 흘러갔다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 글로벌 주택가격지수는 2017년 4분기 161로 역대 최고를 기록하며 기존 최고치(2008년 159)를 뛰어넘었다. 2010~2019년 동안 주택 가격은 독일(54.0%), 미국(52.8%), 영국(38.5%) 등에서 치솟았다.

코로나19가 발생하자 전문가들은 집값이 내려갈 것으로 예상했다. 자영업 파산과 실업률 증가 등으로 가처분소득이 줄어들면 주택 소유자들이 급하게 시장에 집을 내놓을 것으로 전망했기 때문이다. 그러나 현실은 정반대다. 역설적이게도 집값을 밀어올리고 있다는 게 코로나19 위기의 특징이다.

각 나라 중앙은행이 경제 회복을 위해 금리 인하에 나선 건 대출을 받아 집을 사는 일을 더욱 수월하게 만들었다. 이런 상황에서 해외에서는 코로나19로 인해 주택 가치의 재발견이라는 새로운 변수가 보태졌다. 재택 근무, 재택 교육이 일반화되면서 쾌적한 환경이 제공되는 넓은 집으로 이사하려는 사람들이 많아지고 있어서다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 37개 회원국 주택 가격은 2019년 4분기에서 지난해 4분기까지 1년 동안 약 7% 올랐다. 최근 20년 동안 가장 높은 상승률이다. 미국은 올해 2월 주택가격지수가 전년 대비 12.2% 올라 1991년 이후 최고치를 기록했다. 오스트레일리아도 올해 3월 전국 집값이 2.8% 올라 1988년 이후 가장 높은 수준이었다. 올해 초 유럽연합(EU)의 평균 집값은 5년 전보다 25% 올랐다. 영국 역시 지난해 부동산 가격이 8.5% 급등하면서 상승세를 이어가고 있다. 지난해 중국 선전의 부동산 가격 상승률은 16%까지 뛰었다.

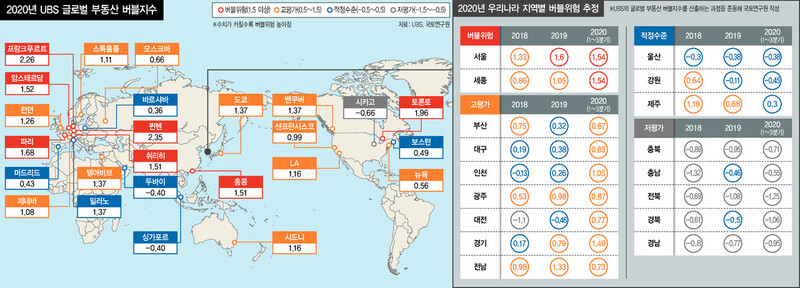

부동산 거품이 의심되는 지역도 나오고 있다. 국토연구원의 올해 2월 ‘국토이슈리포트’ 보고서에 따르면 지난해 기준으로 ‘유비에스(UBS) 글로벌 부동산 버블지수’를 확인한 결과 독일의 뮌헨·프랑크푸르트, 캐나다 토론토, 홍콩, 프랑스 파리 등은 부동산 거품 위험이 있는 것으로 나타났다. 미국의 샌프란시스코·로스앤젤레스(LA)·뉴욕 등 대도시와 캐나다의 밴쿠버, 영국의 런던, 러시아의 모스크바, 일본의 도쿄, 오스트레일리아의 시드니 등의 주택 시장도 고평가된 측면이 있는 것으로 분석됐다.

전 세계 집값이 계속 오를 수만은 없다는 걱정도 커지는 중이다. 부동산 거품 붕괴를 가져올 위험 요인은 크게 세 가지다. 가장 두려운 것은 금리 인상이다. 많은 사람이 이자가 늘고 원금 상환 압박이 생기면서 대출받은 집을 감당하지 못할 수 있다. 경기 침체에 소득이 줄고 직장을 잃은 채무자들은 훨씬 부담이 크다. 코로나19로 여러 나라 정부가 대출 상환 유예 제도를 운영하고 있는데, 이 또한 지원이 끝나면 부동산 거품 붕괴의 뇌관이 될 수 있다.

반면 부동산 시장이 차분하게 안정을 찾아갈 것이라는 시각도 존재한다. 2008년 금융위기를 겪으며 각 나라가 금융 건전성에 대해 노력했고, 이번 주택 구입 채무자들은 과거에 비해 신용 등급이 높으면서 현금으로 비용을 선지급한 사람도 많다는 게 근거다. 투기보다 실수요로 주택을 찾는 이들이 늘어난 점도 새로운 특징이다. 해외에서는 대도시 도심 주택보다 지방 중소 도시와 교외 지역이 집값 상승을 주도하고 있다. <월스트리트저널>은 “경제학자들은 최근 집값 과열이 2008년 금융위기와 같은 주택시장 붕괴로 이어질 가능성은 낮다고 보고 있다”며 “금리가 오르고 억눌린 수요가 충족되면 뜨거운 시장은 큰 피해 없이 자연스럽게 식을 것”이라고 분석했다.

중앙은행들이 금리를 빠르게 올릴 수 없다는 점도 다행스러운 부분이다. <시엔엔 비즈니스>는 “주요 중앙은행은 경기 회복을 위해 향후 몇년간 금리를 낮게 유지할 것이며, 주택 시장을 뒷받침하는 글로벌 경제 성장이 올해 더 강해질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

다만 우리나라의 부동산 시장 과열은 조금 다르게 봐야 한다는 지적이 있다. 전 세계의 흐름과 비슷하게 저금리로 인한 주택 대출이 증가하고 있지만, 대도시와 신규 아파트에 대해 수요가 여전히 쏠려 있다. 한국부동산원 통계를 기준으로 전국의 집값은 2017년 5월에서 올해 4월까지 10.8% 올랐는데, 서울 집값은 같은 기간 15.4% 상승했다.

국토연이 ‘유비에스 글로벌 부동산 버블지수’를 우리나라에 적용한 결과 지난해 3분기 말 기준 서울·세종에 거품 위험이 존재했으며 부산·대구·인천·광주·대전·경기·전남은 가격이 고평가된 것으로 추정됐다. 2018년 말에는 전국적으로 거품 위험이 존재하지 않았으나 지난해 말 서울의 위험 수준이 커졌고, 수도권 지역은 고평가 지역으로 전환했다.

권대중 명지대 교수(부동산학)는 “미국 부동산 가격이 오른 것은 사실이지만 코로나19로 부진했던 경기가 회복되면서 저가 주택 위주로 상승한 것”이라며 “전 세계에서 우리나라 집값은 유독 많이 오르고 있는 탓에 부동산 거품에 상대적으로 취약하다”고 말했다.

우리나라는 가계 자산 중 부동산 비중도 높다. 부동산 가격 변동에 따라 사회가 받는 충격도 그만큼 크다. 박천규 국토연 부동산시장연구센터장은 “한국은 주택 자산 수익률이 좋고, 변동성이 낮아 위험하지 않다는 인식이 있어 가계 자산의 약 60~70%가 부동산”이라며 “우리나라 투자자가 해외 투자자보다 위험에 대한 회피 정도가 낮아 상대적으로 공격적인 포트폴리오를 구성하는 경향이 있다”고 설명했다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)