미국 워싱턴DC의 연방준비제도(Fed·연준) 청사. 연합뉴스

‘펀치볼’(punch bowl)은 과일과 술이 섞인 칵테일을 담은 그릇이다. 1951년~1970년 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이었던 윌리엄 마틴이 “중앙은행의 역할은 파티가 한창일 때 펀치볼을 치우는 것”이라고 말하면서 금리 인상을 상징하는 단어가 됐다. 경기가 과열되기 전에 중앙은행이 금리를 올려 부작용을 차단해야 한다는 뜻이다.

그런데 최근 들어 중앙은행이 펀치볼을 너무 치우지 않는다는 비난이 일고 있다. 로렌스 서머스 전 미국 재무장관은 지난달 <악시오스>와의 인터뷰에서 “술에 취해 많은 사람이 비틀거리는 것을 본 후에야 펀치볼을 제거하려고 한다”고 강하게 비판했다. 이처럼 전통적으로 ‘인플레이션 파이터’로 불렸던 중앙은행의 태도가 달라지고 있다. 코로나19 이전부터 제기된 논쟁의 결과물이다. 이에 코로나19가 끝나도 중앙은행이 이전과 다른 역할을 맡을 가능성도 점쳐진다. 중앙은행은 왜 파티를 끝내지 않는걸까.

서머스 전 장관은 연준이 금리 인상 시기를 놓치고 있다고 본다. 올해 들어 연준은 빠른 경기 회복, 가파른 물가 상승세에도 아직 ‘상당한 진전’이 필요하다며 기준금리(연 0.00~0.25%) 동결은 물론 테이퍼링(자산매입 축소) 시기도 최대한 늦추고 있다. ‘평균물가목표제’를 도입해 일시적으로 물가 목표치(2.0%)를 넘는 것도 감내하겠다는 태도다. 경기 과열에 선제적으로 대응해야 하는 중앙은행이 결과를 충분히 보고 행동에 나서겠다는 느긋함을 보이는 셈이다.

배경에는 코로나19 불확실성과 함께 지난 몇 십 년간 연준이 겪은 경험이 있다. 미국 소비자물가지수(CPI) 연 평균 상승률을 보면 1974년에는 11.0%, 1980년에는 13.5%까지 물가가 치솟았다. 1981년 초 취임한 로널드 레이건 미국 대통령이 “인플레이션은 노상강도”라는 걱정을 내뱉을 정도였다. 1990년대에 들어오면서 물가 상승세는 점차 4%대 밑으로 하락했다.

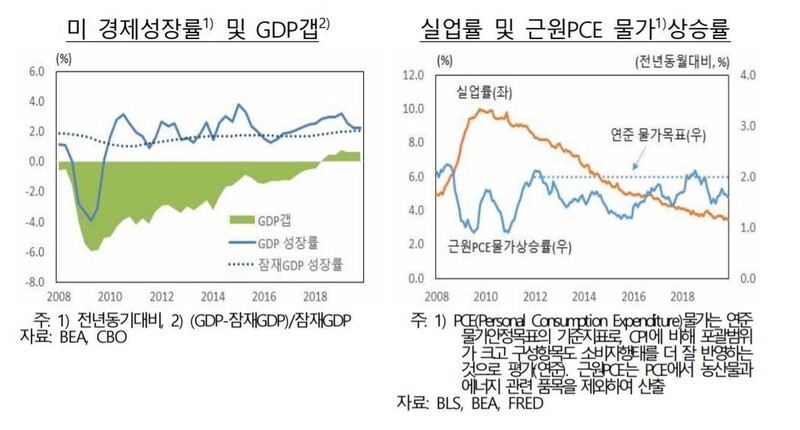

인플레이션 우려가 다시 부상한 건 2008년 금융위기 발생으로 전 세계가 저금리, 양적완화 정책 등으로 돈을 풀면서다. 통화의 양이 거래되는 상품 양보다 많을 경우 돈의 가치가 하락해 인플레이션이 발생하기 마련이다. 하지만 현실은 달랐다. 물가는 오르지 않았다. 글로벌 인플레이션율(소비자물가지수 상승률 기준)은 2013년 기준 전 세계가 3.8%, 선진국은 1.4%, 미국은 1.5%에 불과했다. 코로나19 이전인 2019년 미국의 소비자물가 상승률은 1.8%에 그쳤다. 미국의 연간 실업률도 2009년 9.3%에서 2019년 3.7%까지 하락했음에도 물가는 좀체 오르지 않았다. 실업률이 오르면 물가가 떨어지고, 실업률이 떨어질 때는 물가가 오른다는 ‘필립스 곡선’의 원리도 작동하지 않았다.

이상 현상이 발생하자 전 세계가 각종 원인을 추정했다. ① 전자상거래 확대 등 기술 발전이 물가 상승 추세적으로 제약 ② 근로자의 교섭력이 약화되고, 자동화 도입으로 임금 상승세 제약 ③ 글로벌 공급망 확대에 따른 생산 비용 절감 및 신흥국의 저임금 노동 공급 등 분석들이 쏟아졌다.

연준 등 각국의 중앙은행도 점차 경제구조가 변하고 있다는 인식을 갖게 됐다. 그리고 지난해 경제위기가 찾아오자 중앙은행들이 과거의 경험을 토대로 정책에 변화를 주고 있는 것이다. 고용 안정, 경기의 완벽한 반등 등 할 일이 많으니 저금리로 발생하는 과열은 당분간 용인하겠다는 변화다. 인플레이션이 오지 않을 것이라는 믿음이 있는 것이다. 연준은 지난해 잭슨홀 미팅에서 새로운 통화정책을 알리며 ‘고압 경제’(경기 침체 이후 과열을 일정기간 유도해 손실분을 메꾸는 것)를 강조하는 모습도 보였다.

김진일 고려대 교수(경제학)는 “연준은 지난 20~30년간 경제 상황이 바뀌었는데도 금리를 너무 빨리 올렸다는 반성을 하는 것”이라며 “펀치볼로 비유하면 사람들이 튼튼해진 것인지, 술이 바뀐 것인지 모르지만, 예전보다 사람들이 술에 잘 안 취한다. 인플레이션이 안 온다고 보는 것”이라고 말했다.

중앙은행의 역할 자체가 확대된다는 의견도 있다. 연준은 고용 시장 회복 조건으로 유휴노동력 감소는 물론 흑인 및 히스패닉 등의 노동 참여율까지 언급하고 있다. 오석태 에스지(SG) 이코노미스트는 “중앙은행 임무로 점점 불평등 완화 문제까지 거론되는 것 같다”며 “연준 입장에서는 세상이 크게 바뀌지 않았을 테니 더 급한 것부터 해결하고 인플레이션을 얘기하자는 생각이 있을 것”이라고 밝혔다.

‘과거 믿는’ 연준 vs ‘과거와 다르다’는 시장

문제는 연준이 틀렸을 경우다. 연준은 과거의 경험을 믿지만, 시장과 일부 학자들은 이번 상황이 과거와는 다르다는 반대 믿음을 주장하고 있다. 외환당국 관계자는 “시장과 연준의 인플레이션 예측 싸움이 있는 것”이라고 현 상황을 풀이했다.

시장에서는 과거와 다른 부분이 부각되고 있다. 오석태 이코노미스트는 “금융위기보다 경기 회복이 빠르고, 이미 돈이 많이 풀렸는데 더 추가되고 있는 부분, 자산 시장과 실물 경제 괴리가 커지는 것 등이 논쟁이 되고 있다”고 강조했다. 따라서 연준이 변신을 지속할지는 시장과 중앙은행의 예측 싸움 결과에 달릴 것으로 보인다. 아직 누구도 결과를 장담할 수 없어서다.

그렇다면 우리나라는 어떨까. 한국은행은 2008년 콜금리 목표제에서 기준금리 적용으로 바꾼 후 2010∼2011년, 2017∼2018년 각각 금리를 올렸다. 2010∼2011년은 물가상승률이 4.0%까지 올라가 인플레이션 방어 차원이었다. 하지만 그 이후에는 0∼1%대 저물가가 이어져 금융 불균형, 성장률 추이, 대외 여건 등이 금리 조정에 더 영향을 미쳤다. 그래서 최근 물가 급등에 한은도 연준처럼 다소 차분한 모습을 보이고 있다. 향후 한은도 금리 인상 여부를 결정할 때 인플레이션보다 다른 요인에 더 집중할 가능성도 있다. 또 우리나라도 한은의 통화정책 목표에 고용 안정을 추가하자는 등 역할 확대 논의도 조금씩 이뤄지고 있다.

전슬기 기자

sgjun@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)