부동산 가격 상승과 민간소비 증가의 상관관계 추이

‘주택가격 상승→소비 증가’ 공식 안먹혀…빚 얻어 집 산 탓

집값 안정되자 되레 소비 꿈틀…“규제 풀면 회복세 찬물”

집값 안정되자 되레 소비 꿈틀…“규제 풀면 회복세 찬물”

흔히 주택 가격이 상승하면 가계의 소비 심리를 자극해 경기에도 보탬이 된다는 ‘자산 효과’를 이야기하지만, 정작 우리 경제는 집 값만 오를 뿐 자산 효과는 갈수록 약해지고 있는 것으로 분석됐다. 이는 집 값 급등을 불러온 과도한 주택담보대출 부담이 되레 민간의 소비 여력을 크게 악화시켰기 때문으로 풀이된다. 따라서 올 들어 차츰 회복세를 보이는 내수 경기가 더 힘을 받기 위해서라도 집 값 안정이 필수적이라고 전문가들은 지적한다.

■ 자산 효과, 2002년 이후 현격히 떨어져=엘지경제연구원이 1986년 이후 우리나라 부동산 가격의 변화가 민간 소비에 미치는 영향을 분석한 결과, 올 2분기 부동산 가격의 소비 탄력성 수치가 0.07로 나왔다. 이는 주택 가격 상승률이 1%포인트 높아졌을 때, 나라 전체의 민간 소비 증가율은 0.07%포인트 높아졌다는 얘기다.

부동산 가격의 소비 탄력성 수치는 97년 0.08에서 외환위기 이후인 2001년 0.19로 2배 이상 커졌다가, 2002년을 고비로 낮아지는 추세다. 특히 지난해에는 집 값이 급등했는데도 자산 효과는 현격히 떨어졌다.

송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “집 값이 올랐지만 가계 부채가 그보다 더 빠른 속도로 늘어나면서 부동산의 자산 효과를 대부분 상쇄하고 있다”며 “이는 가계의 재무 구조 악화되면 자산 가격 상승→고소득층의 소비 증가→저소득층의 소비 증가로 이어지는 이른바 ‘트리클 다운(적하) 효과’가 제대로 나타나기 힘들다는 점을 보여준다”고 말했다.

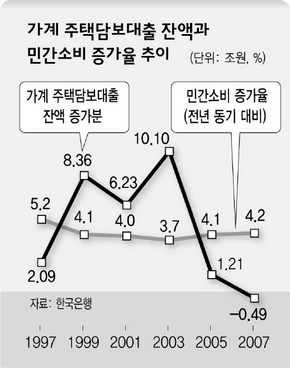

한국은행 통계를 보면, 지난해 말 기준으로 가계의 주택담보대출 잔액은 모두 217조432억원으로, 지난 한해 동안에만 26조7852억원(14.1%) 늘어났다. 또 지난해 말 기준으로 한 가구당 평균 주택담보대출 잔액은 1357만원으로, 전국 가구의 연간 평균 소득(3682만8천원)과 견줘 36.8%나 됐다.

■ 집 값 건드리면 소비 다시 위축될 수도=전문가들은 이처럼 부동산의 자산 효과가 갈수록 약해지고 있는 것을 두고, 경기 회복세에 탄력이 더 붙기 위해선 무엇보다 집 값 안정이 필요하다고 강조한다. 지난 수년간의 경기 호황을 마감하고 있는 미국과 달리, 우리의 경우엔 부동산 경기 둔화가 소비의 위축을 가져오는 게 아니라 오히려 그동안 얼어붙었던 소비의 불씨를 지필 가능성이 더 크다는 얘기다. 임일섭 기은경제연구소 연구위원은 “지난해 말을 고비로 집값이 다소 안정되고 주택담보대출 증가세가 둔화된 것과 민간 소비가 차츰 살아난 것이 시기적으로 맞물려 있다는 점에 유의해야 한다”고 말했다.

주택담보대출 잔액은 지난해 4분기(10조1045억원)를 정점으로 증가세가 꺾여 올 1분기엔 1조2115억원 늘어나는 데 그쳤고, 2분기엔 오히려 4943억원 줄었다. 반면 민간 소비 증가율은 지난해 4분기(3.7%)를 바닥으로 올 들어 1분기 4.1%, 2분기 4.2%로 오름세를 타고 있다. 부동산 시장이 안정되면서 대출 부담이 함께 줄어들자 소비 여력이 늘어난 것으로 해석될 수 있는 대목이다.

전문가들은 지금처럼 정부가 지방 부동산 경기 침체 등을 이유로 부동산 안정 대책들을 하나둘씩 풀어준다면 힘겹게 회복세를 보이고 있는 경기가 다시 어려움에 빠질 수 있다고 지적한다. 송태정 연구위원은 “어차피 내년 이후 2기 새도시 건설에 30조원, 용산 미군기지 이전에 10조원, 행정복합도시 건설에 45조원 등 엄청난 돈이 풀려 건설 경기 과열을 우려해야 할 상황이 올지도 모른다”며 “따라서 지금 단계에서 집 값을 확실하게 안정시켜 가계의 소비 여력을 튼튼하게 만들어 놓을 필요가 있다”고 말했다.

■ 집 값 건드리면 소비 다시 위축될 수도=전문가들은 이처럼 부동산의 자산 효과가 갈수록 약해지고 있는 것을 두고, 경기 회복세에 탄력이 더 붙기 위해선 무엇보다 집 값 안정이 필요하다고 강조한다. 지난 수년간의 경기 호황을 마감하고 있는 미국과 달리, 우리의 경우엔 부동산 경기 둔화가 소비의 위축을 가져오는 게 아니라 오히려 그동안 얼어붙었던 소비의 불씨를 지필 가능성이 더 크다는 얘기다. 임일섭 기은경제연구소 연구위원은 “지난해 말을 고비로 집값이 다소 안정되고 주택담보대출 증가세가 둔화된 것과 민간 소비가 차츰 살아난 것이 시기적으로 맞물려 있다는 점에 유의해야 한다”고 말했다.

주택담보대출 잔액은 지난해 4분기(10조1045억원)를 정점으로 증가세가 꺾여 올 1분기엔 1조2115억원 늘어나는 데 그쳤고, 2분기엔 오히려 4943억원 줄었다. 반면 민간 소비 증가율은 지난해 4분기(3.7%)를 바닥으로 올 들어 1분기 4.1%, 2분기 4.2%로 오름세를 타고 있다. 부동산 시장이 안정되면서 대출 부담이 함께 줄어들자 소비 여력이 늘어난 것으로 해석될 수 있는 대목이다.

전문가들은 지금처럼 정부가 지방 부동산 경기 침체 등을 이유로 부동산 안정 대책들을 하나둘씩 풀어준다면 힘겹게 회복세를 보이고 있는 경기가 다시 어려움에 빠질 수 있다고 지적한다. 송태정 연구위원은 “어차피 내년 이후 2기 새도시 건설에 30조원, 용산 미군기지 이전에 10조원, 행정복합도시 건설에 45조원 등 엄청난 돈이 풀려 건설 경기 과열을 우려해야 할 상황이 올지도 모른다”며 “따라서 지금 단계에서 집 값을 확실하게 안정시켜 가계의 소비 여력을 튼튼하게 만들어 놓을 필요가 있다”고 말했다.

최우성 기자 morgen@hani.co.kr

가계 주택담보대출 잔액과 민간소비 증가율 추이

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)