고립주의 주창했지만 국제 문제에 개입하며 역할 떠안아

틸러슨·매티스·맥매스터·로스·쿠슈너 등 5명이 주도

정책 선회 섣부르다는 지적도…“트럼프 변덕이 가장 우려”

틸러슨·매티스·맥매스터·로스·쿠슈너 등 5명이 주도

정책 선회 섣부르다는 지적도…“트럼프 변덕이 가장 우려”

미국 우선주의와 고립주의를 주창해온 도널드 트럼프 행정부의 대외정책이 전통 주류 노선 쪽으로 방향 전환하고 있다는 평가가 나오고 있다.

미 정치전문 매체 <폴리티코>와 <월스트리트 저널>은 10일 시리아 공군기지를 전격적으로 공격한 예를 들며, 트럼프 행정부가 말로는 고립주의를 내세우지만 실제로는 국제 문제에 개입하며 미국의 역할을 떠안는 쪽으로 가고 있다고 했다. 이밖에 친러시아적인 태도는 옛일이 돼가고 있고, 중국과의 무역전쟁도 없으며, 트럼프가 폐기하겠다고 공언했던 이란 핵 합의도 폐기되지 않았고, 이스라엘 주재 미국대사관의 예루살렘으로의 이전도 이뤄지지 않았다고 했다. 오스트레일리아로 향하던 칼빈슨 항모 전단을 북한 핵·미사일 위협에 대처하기 위해 한반도 인근으로 보낸 것도 고립주의보다는 국제사회에서 미국의 역할을 떠안은 것으로 볼 수 있다고 했다.

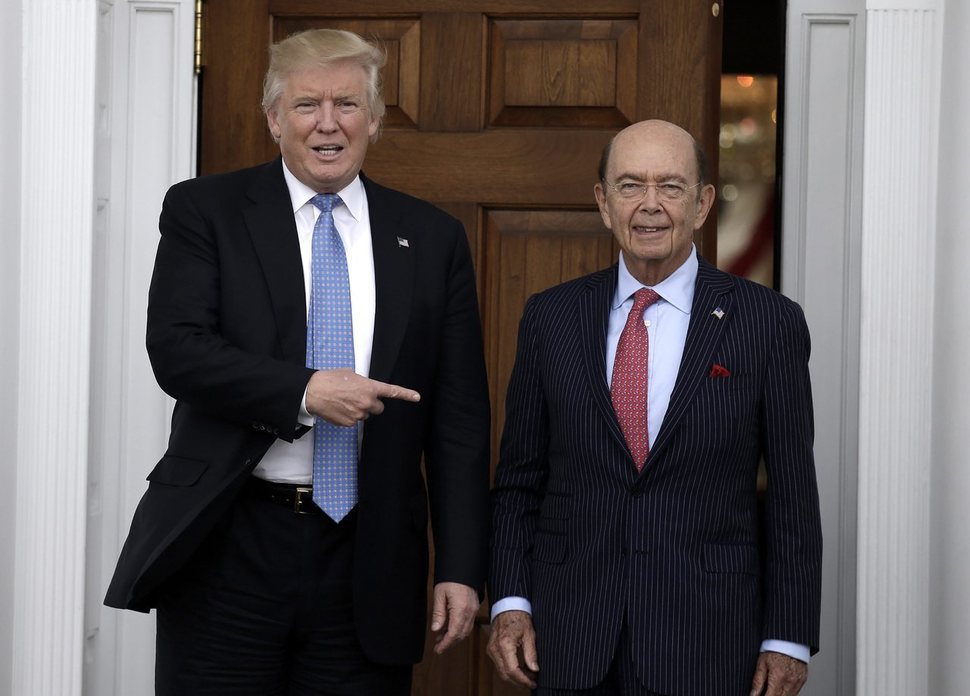

<월스트리트 저널>은 이런 움직임은 전통적인 공화당 대통령이나 민주당의 힐러리 클린턴이 취했을 법한 조처들이라고 평했다. 그러면서 트럼프의 대외정책을 이끌고 있는 이들로 렉스 틸러슨 국무장관, 제임스 매티스 국방장관, 허버트 맥매스터 백악관 국가안보보좌관, 윌버 로스 상무장관, 그리고 트럼프의 맏사위인 재러드 쿠슈너 백악관 선임고문 등 5명을 꼽았다.

특히, 틸러슨과 매티스가 핵심적인 구실을 하고 있다고 했다. 석유기업 엑손모빌 최고경영자 출신인 틸러슨과 해병대 장군 출신의 매티스는 출신 배경이 전혀 다르지만, 중요 외교안보 문제에서 한목소리를 내고 있다. 무슬림 국가 출신들의 미국 입국을 일시 금지한 행정명령에서 이라크는 빠지도록 함께 노력했고, 이란 핵 합의를 폐기하는 것도 현명하지 않다고 보고 있다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 미국의 전통적 동맹관계의 중요성도 강조한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 가까운 틸러슨은 9일 시리아 정부군의 화학무기 공격을 두고 “러시아의 무능함”을 드러냈다고 비난했다.

외교안보 전문가들은 지난 2월 마이클 플린 전 국가안보보좌관이 낙마하고 후임으로 맥매스터가 임명된 것이 트럼프의 대외정책이 주류 쪽으로 향하는 ‘전환점’이 됐다고 평가한다고 <폴리티코>는 전했다. 맥매스터는 극우 인종주의자인 스티브 배넌 수석전략가를 국가안보회의에서 배제시켰고, <폭스 뉴스> 출신의 캐슬린 맥팔랜드 국가안보부보좌관도 쫓아냈다. 조지 부시 행정부 때 국무부 차관의 특별보좌관을 지낸 아냐 매뉴얼은 “트럼프의 대외정책을 살필 때 대통령이 트위터에 올린 글보다는 행동을 봐야 한다”며 “그는 더 전통적인 대외정책 쪽으로 향하고 있으며, 이것은 매우 고무적인 일”이라고 말했다.

그러나 트럼프의 대외정책을 “전통적”이라고 부르기는 아직 이르다는 지적도 있다. 트럼프가 손바닥 뒤집듯 정책을 뒤집을 수도 있다. <폴리티코>는 트럼프가 화학무기에 숨진 시리아 어린이의 사진을 보고 마음이 흔들렸다고 했지만, 2015년 트럼프가 익사한 시리아 어린이 아일란 쿠르디의 사진을 보고 시리아 난민을 미국이 수용해야 한다고 일시적으로 입장을 바꿨다가 결국엔 다시 시리아 난민 프로그램을 중단시키는 쪽으로 돌아선 일을 떠올리게 한다고 지적했다. 대외정책 전문가들도 트럼프의 ‘변덕’을 가장 우려한다는 것이다.

시리아 문제를 둘러싸고 이견이 표출되는 것도 대외정책의 틀이 잡히지 않은 사실을 보여준다. 숀 스파이서 백악관 대변인은 “바샤르 아사드 대통령이 권좌에 있는 안정되고 평화로운 시리아는 상상할 수 없다”며, 시리아 정권 교체가 필요하다는 견해를 밝혔다. 니키 헤일리 유엔주재 미국대사도 같은 견해다. 하지만, 틸러슨 국무장관은 “아사드의 운명은 궁극적으로 시리아 국민이 결정하는 것”이라며, 다른 견해를 보인다.

황상철 기자 rosebud@hani.co.kr

특히, 틸러슨과 매티스가 핵심적인 구실을 하고 있다고 했다. 석유기업 엑손모빌 최고경영자 출신인 틸러슨과 해병대 장군 출신의 매티스는 출신 배경이 전혀 다르지만, 중요 외교안보 문제에서 한목소리를 내고 있다. 무슬림 국가 출신들의 미국 입국을 일시 금지한 행정명령에서 이라크는 빠지도록 함께 노력했고, 이란 핵 합의를 폐기하는 것도 현명하지 않다고 보고 있다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 등 미국의 전통적 동맹관계의 중요성도 강조한다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 가까운 틸러슨은 9일 시리아 정부군의 화학무기 공격을 두고 “러시아의 무능함”을 드러냈다고 비난했다.

외교안보 전문가들은 지난 2월 마이클 플린 전 국가안보보좌관이 낙마하고 후임으로 맥매스터가 임명된 것이 트럼프의 대외정책이 주류 쪽으로 향하는 ‘전환점’이 됐다고 평가한다고 <폴리티코>는 전했다. 맥매스터는 극우 인종주의자인 스티브 배넌 수석전략가를 국가안보회의에서 배제시켰고, <폭스 뉴스> 출신의 캐슬린 맥팔랜드 국가안보부보좌관도 쫓아냈다. 조지 부시 행정부 때 국무부 차관의 특별보좌관을 지낸 아냐 매뉴얼은 “트럼프의 대외정책을 살필 때 대통령이 트위터에 올린 글보다는 행동을 봐야 한다”며 “그는 더 전통적인 대외정책 쪽으로 향하고 있으며, 이것은 매우 고무적인 일”이라고 말했다.

그러나 트럼프의 대외정책을 “전통적”이라고 부르기는 아직 이르다는 지적도 있다. 트럼프가 손바닥 뒤집듯 정책을 뒤집을 수도 있다. <폴리티코>는 트럼프가 화학무기에 숨진 시리아 어린이의 사진을 보고 마음이 흔들렸다고 했지만, 2015년 트럼프가 익사한 시리아 어린이 아일란 쿠르디의 사진을 보고 시리아 난민을 미국이 수용해야 한다고 일시적으로 입장을 바꿨다가 결국엔 다시 시리아 난민 프로그램을 중단시키는 쪽으로 돌아선 일을 떠올리게 한다고 지적했다. 대외정책 전문가들도 트럼프의 ‘변덕’을 가장 우려한다는 것이다.

시리아 문제를 둘러싸고 이견이 표출되는 것도 대외정책의 틀이 잡히지 않은 사실을 보여준다. 숀 스파이서 백악관 대변인은 “바샤르 아사드 대통령이 권좌에 있는 안정되고 평화로운 시리아는 상상할 수 없다”며, 시리아 정권 교체가 필요하다는 견해를 밝혔다. 니키 헤일리 유엔주재 미국대사도 같은 견해다. 하지만, 틸러슨 국무장관은 “아사드의 운명은 궁극적으로 시리아 국민이 결정하는 것”이라며, 다른 견해를 보인다.

황상철 기자 rosebud@hani.co.kr

렉스 틸러슨 국무장관

제임스 매티스 국방장관

허버트 맥매스터 국가안보보좌관

재러드 쿠슈너 백악관 선임고문

윌버 로스 상무장관

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)