위안화 국제화를 위한 중국의 노력으로 무역결제에서 위안화 사용 규모가 갈수록 늘어나고 있다. 〈한겨레〉자료

위안 무역결제 57조원…HSBC “3~5년안 50% 이를 듯”

맥도널드 등 위안채권 발행…자유거래·안정성 부족 한계

맥도널드 등 위안채권 발행…자유거래·안정성 부족 한계

중국의 길 실험과 도전

2부 : 중국을 흔드는 7가지 변화

⑤ 위안화의 향방

‘언론 기피형’으로 불리는 후진타오 중국 국가주석은 지난달 18일 미국 방문 직전 <워싱턴포스트><월스트리트저널>과 서면 인터뷰를 해, 의외라는 반응을 얻었다. 후 주석이 미국 언론과 서면으로나마 인터뷰를 한 사실만큼이나 주목을 끈 것은 그가 이 인터뷰에서 현재의 국제 통화시스템을 “과거의 산물”로 규정한 점이었다.

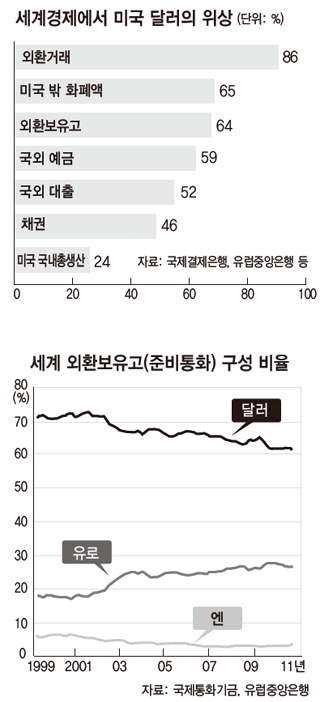

후 주석의 발언은 50여년 전 프랑스 재무장관 발레리 지스카르 데스탱이 달러 패권을 비난하며 내뱉은 “터무니없는 특권”보다 인상적이지는 않다. 그렇지만 중국 최고지도자가 달러 지배 체제를 구질서로 치부해버린 이 발언은 앞으로도 회자될 것으로 보인다. 저우샤오촨 중국 인민은행장이 2009년 3월 달러 기축통화 체제를 금융위기의 원흉으로 지목하며 ‘선전포고’를 한 이후 달러 패권을 못마땅해하는 목소리는 이어져왔다.

중국의 도전은 말로 그치지 않는다. 달러와 위안의 전초전은 이미 시작됐다. 달러 중심의 질서에서 위기를 겪지 않으려고 2조8500억달러(약 3196조원)의 외환보유고를 쌓는 비용이 들었다고 생각하는 중국은 위안을 중심 통화로 만드는 노력을 차근차근 진행하고 있다.

중국의 전략은 우선 주변국 무역 결제에서 위안 사용을 확대하는 것이다. 중국 국무원은 2008년 12월 양대 수출품 제조 지대인 주장삼각주·창장삼각주와 홍콩·마카오 사이의 거래에서 위안 사용 방침을 밝혔다. 이는 이듬해 4월 시행에 들어가 5개 도시 365개 업체가 위안을 무역 결제에 사용하기 시작했다. 중국 정부는 지난해 6월에는 20개 성·시에서 위안으로 전세계 무역 결제를 가능하게 했다. 인민은행은 지난해 12월 위안 결제 기업이 6만7359곳으로 증가했다고 밝혔다. 이런 단계적 확대책의 결과로 지난해 1~11월 위안 결제 규모는 3400억위안(약 57조원)에 이르렀다. 중국은 지난해 러시아와 양국 통화로 무역을 진행하자는 협약도 맺었다. 홍콩상하이은행(HSBC)은 이런 추세가 이어지면 현재 3% 정도에 불과한 중국 무역의 위안 결제 비중이 3~5년 안에 50%까지 올라간다고 전망했다.

위안의 결제통화 데뷔는 국제 금융시장에도 발을 들여놓는 발판이 됐다. 홍콩 외환시장에서는 지난해 위안 거래가 전면 허용됐다. 또 홍콩인들이 점심 때 전채로 먹는 만두 이름을 딴 ‘딤섬 본드’가 발행돼 인기를 끌었다. 위안 표시 채권을 뜻하는 딤섬 본드는 외국인들도 자유롭게 살 수 있어 위안 국제화의 또다른 신호탄이 됐다. 미국 패스트푸드업체 맥도널드, 건설기계업체 캐터필러, 영국 석유업체 비피(BP)가 지난해 위안 표시 채권을 발행했다. 세계은행도 지난달 5억위안 규모의 위안 표시 채권을 발행했다. 한국에서는 최근 딤섬 본드에 투자하는 펀드 상품이 출시됐다. <이코노미스트>는 딤섬 본드가 위안 국제화의 도정에서 “맛있는 전채”가 되고있다고 표현했다.

중국의 위안 띄우기에는 2008년 금융위기 여파로 휘청거리는 달러의 약점을 파고들려는 노림수도 묻어난다. 일부 전문가들은 위안이 주변국 결제통화→지역통화→기축통화의 길을 밟으면, 2차대전 전후로 영국 파운드가 기축통화 지위를 잃었듯 달러는 금융위기로 왕좌를 내놨다는 평가가 훗날 나올 것이라고 말한다. 영국의 국제문제 싱크탱크 채텀하우스는 “오로지 달러에만 기반한 통화시스템은 더욱 확장되고 통합된 세계경제에 들어맞지 않는다”며 변화의 필연성을 예고하기도 했다. 말레이시아 등 동남아시아 일부 국가에서는 위안을 외환보유고에 넣는 움직임도 이미 일고 있다. 위안이 결제통화에서 준비통화로 한 단계 진화하는 조짐인 것이다.

그렇다면 위안의 대관식은 언제쯤 열릴까? 중국 경제 규모가 미국을 따라잡을 20여년 뒤에는 위안과 달러가 기축통화 지위를 분점할 것이라는 전망이 나온다. 중국이 자본시장 자유화에 속도를 내면, 갈수록 값어치가 오를 것으로 예상되는 위안의 수요가 늘어 그만큼 국제화가 가속화할 것으로 보인다.

하지만 과거 일본 엔과 독일 마르크의 도전도 꺾은 바 있는 달러가 자리를 호락호락 내놓지 않을 것이라는 반론도 여전하다. 아직은 각국 외환보유고에서 위안의 비중이 미미해 달러와의 비교가 무의미할 정도다. 중국의 경제와 무역 규모를 고려하면 더 보잘것없다. 기축통화의 핵심 조건인 자유거래와 안정성이 달러에 견줘 아직 크게 부족한 게 한계로 작용하기 때문이다. 후 주석이 “위안을 국제통화로 만드는 것은 아주 긴 과정이 될 것”이라고 말한 것도 이 때문이다.

이본영 기자 ebon@hani.co.kr

위안의 결제통화 데뷔는 국제 금융시장에도 발을 들여놓는 발판이 됐다. 홍콩 외환시장에서는 지난해 위안 거래가 전면 허용됐다. 또 홍콩인들이 점심 때 전채로 먹는 만두 이름을 딴 ‘딤섬 본드’가 발행돼 인기를 끌었다. 위안 표시 채권을 뜻하는 딤섬 본드는 외국인들도 자유롭게 살 수 있어 위안 국제화의 또다른 신호탄이 됐다. 미국 패스트푸드업체 맥도널드, 건설기계업체 캐터필러, 영국 석유업체 비피(BP)가 지난해 위안 표시 채권을 발행했다. 세계은행도 지난달 5억위안 규모의 위안 표시 채권을 발행했다. 한국에서는 최근 딤섬 본드에 투자하는 펀드 상품이 출시됐다. <이코노미스트>는 딤섬 본드가 위안 국제화의 도정에서 “맛있는 전채”가 되고있다고 표현했다.

중국의 위안 띄우기에는 2008년 금융위기 여파로 휘청거리는 달러의 약점을 파고들려는 노림수도 묻어난다. 일부 전문가들은 위안이 주변국 결제통화→지역통화→기축통화의 길을 밟으면, 2차대전 전후로 영국 파운드가 기축통화 지위를 잃었듯 달러는 금융위기로 왕좌를 내놨다는 평가가 훗날 나올 것이라고 말한다. 영국의 국제문제 싱크탱크 채텀하우스는 “오로지 달러에만 기반한 통화시스템은 더욱 확장되고 통합된 세계경제에 들어맞지 않는다”며 변화의 필연성을 예고하기도 했다. 말레이시아 등 동남아시아 일부 국가에서는 위안을 외환보유고에 넣는 움직임도 이미 일고 있다. 위안이 결제통화에서 준비통화로 한 단계 진화하는 조짐인 것이다.

그렇다면 위안의 대관식은 언제쯤 열릴까? 중국 경제 규모가 미국을 따라잡을 20여년 뒤에는 위안과 달러가 기축통화 지위를 분점할 것이라는 전망이 나온다. 중국이 자본시장 자유화에 속도를 내면, 갈수록 값어치가 오를 것으로 예상되는 위안의 수요가 늘어 그만큼 국제화가 가속화할 것으로 보인다.

하지만 과거 일본 엔과 독일 마르크의 도전도 꺾은 바 있는 달러가 자리를 호락호락 내놓지 않을 것이라는 반론도 여전하다. 아직은 각국 외환보유고에서 위안의 비중이 미미해 달러와의 비교가 무의미할 정도다. 중국의 경제와 무역 규모를 고려하면 더 보잘것없다. 기축통화의 핵심 조건인 자유거래와 안정성이 달러에 견줘 아직 크게 부족한 게 한계로 작용하기 때문이다. 후 주석이 “위안을 국제통화로 만드는 것은 아주 긴 과정이 될 것”이라고 말한 것도 이 때문이다.

이본영 기자 ebon@hani.co.kr

중국의 전략은 우선 주변국 무역 결제에서 위안 사용을 확대하는 것이다. 중국 국무원은 2008년 12월 양대 수출품 제조 지대인 주장삼각주·창장삼각주와 홍콩·마카오 사이의 거래에서 위안 사용 방침을 밝혔다. 이는 이듬해 4월 시행에 들어가 5개 도시 365개 업체가 위안을 무역 결제에 사용하기 시작했다. 중국 정부는 지난해 6월에는 20개 성·시에서 위안으로 전세계 무역 결제를 가능하게 했다. 인민은행은 지난해 12월 위안 결제 기업이 6만7359곳으로 증가했다고 밝혔다. 이런 단계적 확대책의 결과로 지난해 1~11월 위안 결제 규모는 3400억위안(약 57조원)에 이르렀다. 중국은 지난해 러시아와 양국 통화로 무역을 진행하자는 협약도 맺었다. 홍콩상하이은행(HSBC)은 이런 추세가 이어지면 현재 3% 정도에 불과한 중국 무역의 위안 결제 비중이 3~5년 안에 50%까지 올라간다고 전망했다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)