김종훈 통상교섭본부장(왼쪽)과 캐서린 애슈톤 유럽연합(EU) 통상담당 집행위원이 지난 15일 벨기에 브뤼셀에서 한-EU 자유무역협정문에 서명하고 있다. 연합뉴스

미 USTR 분석보고서 내 “스냅백 조항 등 유럽연합엔 없다”

한국에 불리한 내용 실토한 꼴…자국내 비판 방어 성격도

한국에 불리한 내용 실토한 꼴…자국내 비판 방어 성격도

한-미 자유무역협정(FTA)에는 있지만 한-유럽연합 자유무역협정에는 없는 것은?

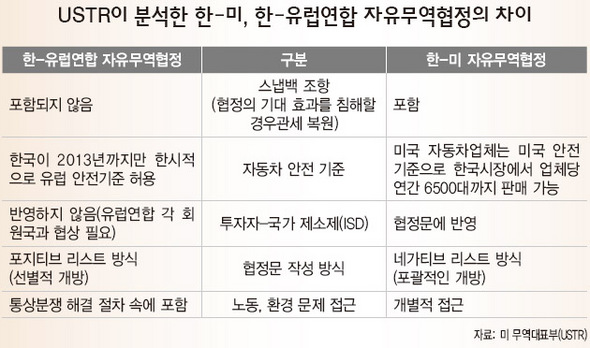

한-유럽연합 자유무역협정의 영문판 전문이 19일 공개되자 미국 무역대표부(USTR)가 이를 분석한 보고서를 발 빠르게 내놨다. 보고서는 ‘유럽연합이 한국과 협상에서 얻지 못한 조항들을 우리는 얻었다’는 식으로 구성돼있다. 거꾸로 보면, 한국에 불리한 ‘독소조항’들을 미 무역대표부가 실토한 꼴이다. 같은 형식의 자유무역협정인데도 미국형과 유럽형의 차이점을 잘 드러낸다. 이번 보고서는 한-미 자유무역협정의 내용과 비준 여부를 둘러싸고 자국에서 쏟아지는 비판에 대한 방어논리의 성격이 강하다.

미 무역대표부는 우선 한-유럽연합 자유무역협정에는‘스냅 백(snap back) 조항’이 없다는 점을 강조했다. 스냅 백이란, 협정 상대국이 약속한 교역조건 완화를 이행하지 않을 경우 협정에 따른 관세혜택을 철회할 수 있도록 하는 독특한 장치다. 보고서는 “한-미 자유무역협정에서는 한국이 협정의 효과를 손상하는 조처를 취할 경우에 한국차에 대한 미국 쪽의 관세를 ‘되돌릴 수 있는’ 특정한 강제 조항을 가지고 있다”고 설명했다. 한-유럽연합 자유무역협정에서는 “스냅백 조항을 포함하지 않았고, 한국의 자동차 관련 세제 개편은 최혜국 조항에 근거해서 이루어질 수 있다고만 규정했다”고 덧붙였다.

대표부는 특히 “한국은 자동차 세제에서 차별적인 효과를 미칠 부분에 대해서도 철폐하기로 약속했다”고 강조했다. 여기서 ‘약속’은, 우리나라가 자동차 세제를 대형차 중심인 미국 자동차회사에 유리하도록 개편하기로 합의한 것을 말한다. 우리나라는 미국과 협상에서 배기량 기준으로 누진되는 현행 자동차 세제를 ‘가격에 따른 정률과세’로 바꾸기로 합의해, 조세 주권을 침해할 뿐 아니라 친환경·소형차 중심으로 유도하는 세계 각국의 정책방향도 역행한다는 비판을 받고 있다.

미 무역대표부는 자동차 안전기준과 관련해선“한-미 자유무역협정에서 미국은 한국의 안전기준에 따르지 않고 미국 기준에 따라 만든 자동차를 미국 업체당 한해 6500대까지 한국에 수출할 수 있는 면제조항을 얻어냈다”며 “유럽은 그런 면제조항 대신 한국이 자체 안전기준을 유럽의 기준에 조화를 이루도록 하는 조항을 얻어냈다”고 해석했다. 한-유럽연합 협정에선 우리나라가 2013년말까지만 한시적으로 유럽산 안전기준에 따라 제작된 자동차의 수입을 허용하기로 했다.

‘투자자-국가 제소제’(ISD)의 반영도 미국이 자랑하는 한-미 자유무역협정의 성과다. 투자자-국가 제소제는, 국가기관이 투자자의 경제적 이익을 침해할 경우 국제분쟁조정기구에 제소해 보상을 받을 수 있게 하는 제도다. 특히 미국식 투자자-국가 제소제는, 토지 수용과 같은 직접적인 손실뿐 아니라 투자의 미래 기대이익을 침해하는 것까지 제소 대상으로 삼는다. 이 때문에 미국과 자유무역협정 또는 투자협정을 맺은 나라에선, 민간 투자자의 이해 때문에 공공정책이 심각하게 제약을 받는 부작용이 나타나고 있다. 그러나 미 무역대표부는 “투자자와 국가와 분쟁을 해결하는 조항이 한-유럽연합 자유무역협정에는 존재하지 않는다”며 “투자문제에 관한 권한은 유럽연합의 개별 회원국가들에 있기 때문”이라고 배경을 설명했다. 또 “한-미 자유무역협정은 한국의 서비스와 금융 시장 개방에서 ‘네거티브 리스트’ 방식을 채택해, 새로운 서비스가 자동으로 자유무역협정에 포함되도록 했다”며 “반면, 한-유럽연합 자유무역협정은 ‘포지티브 리스트’ 방식을 채택했다”며 차이점을 부각했다. 포지티브 방식(열거주의)은 협정에서 합의한 영역에 대해서만 개방하는 방법을 말한다. 반대로 네거티브 방식(포괄주의)을 따르면 규정한 영역을 제외한 모든 영역에 대해 상대국 사업자의 진입을 허용하는 매우 급진적인 개방 방식으로, 역시 한-미 자유무역협정 체결 때 큰 논란을 낳았던 대목이다. 예를 들어 미국에서 새로운 서비스사업이 등장했는데 한-미 자유무역협정에 ‘유보’ 항목으로 들어가 있지 않으면, 무조건 개방해야 하는 것이다. 김기태 기자 kkt@hani.co.kr

‘투자자-국가 제소제’(ISD)의 반영도 미국이 자랑하는 한-미 자유무역협정의 성과다. 투자자-국가 제소제는, 국가기관이 투자자의 경제적 이익을 침해할 경우 국제분쟁조정기구에 제소해 보상을 받을 수 있게 하는 제도다. 특히 미국식 투자자-국가 제소제는, 토지 수용과 같은 직접적인 손실뿐 아니라 투자의 미래 기대이익을 침해하는 것까지 제소 대상으로 삼는다. 이 때문에 미국과 자유무역협정 또는 투자협정을 맺은 나라에선, 민간 투자자의 이해 때문에 공공정책이 심각하게 제약을 받는 부작용이 나타나고 있다. 그러나 미 무역대표부는 “투자자와 국가와 분쟁을 해결하는 조항이 한-유럽연합 자유무역협정에는 존재하지 않는다”며 “투자문제에 관한 권한은 유럽연합의 개별 회원국가들에 있기 때문”이라고 배경을 설명했다. 또 “한-미 자유무역협정은 한국의 서비스와 금융 시장 개방에서 ‘네거티브 리스트’ 방식을 채택해, 새로운 서비스가 자동으로 자유무역협정에 포함되도록 했다”며 “반면, 한-유럽연합 자유무역협정은 ‘포지티브 리스트’ 방식을 채택했다”며 차이점을 부각했다. 포지티브 방식(열거주의)은 협정에서 합의한 영역에 대해서만 개방하는 방법을 말한다. 반대로 네거티브 방식(포괄주의)을 따르면 규정한 영역을 제외한 모든 영역에 대해 상대국 사업자의 진입을 허용하는 매우 급진적인 개방 방식으로, 역시 한-미 자유무역협정 체결 때 큰 논란을 낳았던 대목이다. 예를 들어 미국에서 새로운 서비스사업이 등장했는데 한-미 자유무역협정에 ‘유보’ 항목으로 들어가 있지 않으면, 무조건 개방해야 하는 것이다. 김기태 기자 kkt@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)