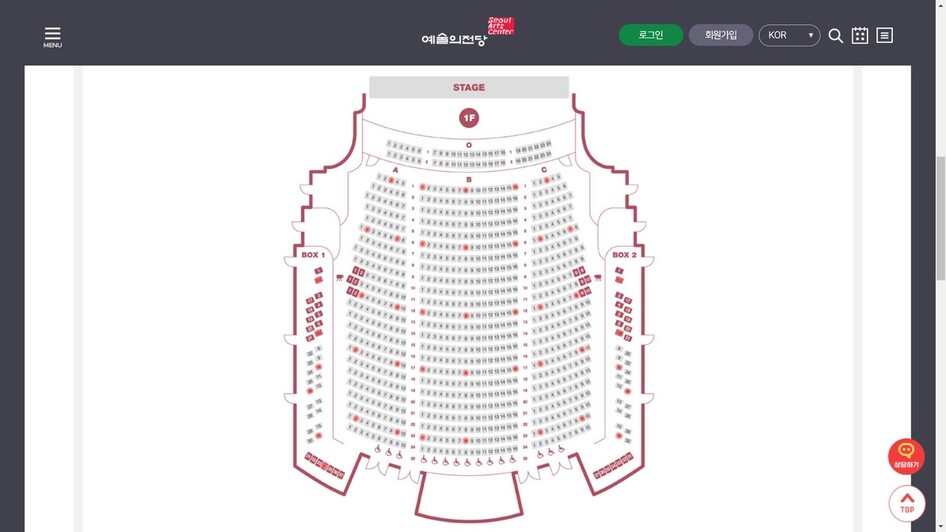

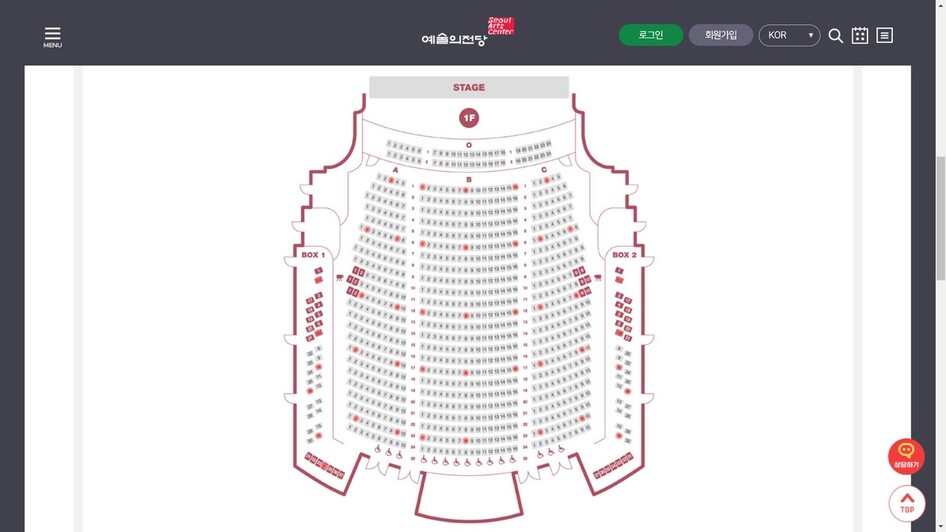

예술의전당 오페라하우스 좌석 배치도를 보면 휠체어석(15석)은 무대에서 가장 먼 곳, 객석 맨 뒤에 표시돼 있다. 예술의전당 누리집 갈무리

[왜냐면] 정위지 | 40대 서울시민

혹시 대형 극장에서 휠체어석이 어디에 있는지 생각해본 관객이 있을까? 아마 대부분은 객석 맨 뒤라고 대답할 것이다. 정답이다. 예술의전당 오페라하우스, 세종문화회관 대극장, 블루스퀘어 신한카드홀 등 국내 최대 규모인 이 공연장들은 휠체어석을 객석 맨 뒤에 마련해두었다. 그리고 이런 대규모 공연장을 대관하는 인기있는 공연은 1열부터 끝열까지 브이아이피(VIP)석으로 만들어 티켓을 같은 값으로 책정한다. 휠체어를 이용하는 관객은 같은 값을 주고 객석 맨 뒤에서 공연을 봐야 한다. 공연을 자주 관람하면서 휠체어석이 맨 뒤에 있는 것이 항상 시선에 걸리고 마음이 쓰였다. 장애인 할인제도가 있지만 휠체어석은 장애인만이 아니라 거동이 불편한 노인이나 사고로 일시적으로 휠체어를 사용하는 사람 등 다양한 사람이 이용하는 자리다.

대학 시절 장애인가족캠프 자원봉사를 하며 겪은 일이다. 캠프 숙소에 진입하는 현관에 2㎝ 정도 되는 턱이 있었는데, 휠체어를 사용하는 참여자가 그 2㎝를 넘지 못해 힘들어했던 기억이 아직도 선명하다. 휠체어를 사용하는 장애인 처지에서는 당연히 턱이 있으면 안 되는 것이고, 장소를 섭외하는 캠프 관계자로서는 턱이 없는 숙소를 찾기가 매우 힘들었을 것이다. 결국 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 건물을 처음 지을 때부터 몸이 불편한 누구라도 이용할 수 있게 건물을 짓는 것이다. 그러나 아직도 새로 지어지는 수많은 건물은 몸이 불편한 사람들이 이용하기 너무 어렵고, 심지어 쇼핑센터는 소비자들의 구매욕구를 높이기 위해 의도적으로 복잡한 동선을 만들어 비장애인마저도 힘들게 한다. 누구라도 불편함을 느낀다면, 그 불편함을 해소하려는 노력을 해야지 타인이 보이지 않는 곳에 가서 불편함을 참고 견디라고 하면 안 된다.

최근 장애인단체가 지하철에서 집회·시위를 하고, 특정 정당의 정치인이 이를 비판하자 소셜미디어에서 장애인단체 집회·시위 관련 단어가 실시간 인기트렌드로 올랐다. 나 역시 얼마 전 지하철 5호선 광화문역에서 장애인단체 시위 때문에 열차가 지연되고 있다는 안내방송을 듣고 왜 시위를 하게 되었는지 휴대폰으로 검색을 해본 기억이 있다. 출근시간대 꽉 찬 열차에 있던 대부분의 승객이 한번쯤 검색을 해보지 않았을까?

사실 이 집회·시위는 최근에 시작된 것이 아니라, 역사가 아주 오래되었다. 우리 사회는 누군가가 느낀 불편함과 그 불편함을 해결하고자 하는 의지로 발전한다. 불편함을 느끼지 못하면 모든 것은 현재 상황에 머무를 뿐이다. 만약 장애인단체들이 시민들이 전혀 불편함을 느끼지 못하는 방식으로 집회·시위를 했다면 아무도 그들이 이동권, 교육권, 노동권 등 장애인권리예산 보장을 요구하며 시위를 벌이고 있다는 사실을 몰랐을 것이다.

장애인의 기본권을 두고 투쟁하는 상황에서 공연장의 휠체어석을 언급하는 것이 너무 먼 얘기 같지만 누군가는 얘기해야 한다. 이건 분명 잘못된 것이고 불편한 것이라고. 그래야 다음에 다른 사람이 더 큰 얘기를 할 수 있다. 이제 코로나 방역지침이 완화되면서 공연장을 찾는 관객도 많아질 텐데, 최소한 문화예술 공공기관의 역할을 하는 공연장만이라도 새로운 손님을 맞기 전 이런 불편함에 대해 고민하고 수정·보완해 나가야 한다. 앞으로 새로 만드는 공연장과 리모델링하는 공연장은 휠체어석을 객석 맨 뒤가 아니라 무대가 잘 보이고 수월하게 통행할 수 있는 곳에 마련해줬으면 좋겠다는 생각을 해본다.