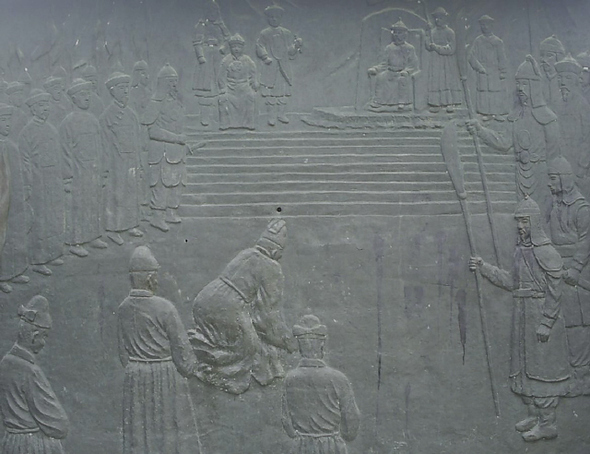

세 번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 조선 임금 인조, 9단으로 쌓은 수항단(受降壇)에 앉은 청 태종 홍타이지. 추석에 개봉한 영화 <남한산성>에서 잊기 어려운 장면이다. 이름하여 ‘삼배구고두’(三拜九叩頭)다. 그나마 감읍해야 했다. 손이 뒤로 묶인 채 구슬을 입에 물고 관을 메는 이른바 ‘함벽여츤’(銜璧輿?)은 면해준다고 청은 한껏 생색을 냈다. 1637년이었다.

치욕은 반복된다. 몽골이 침략하자 도읍을 강화도로 옮긴 고려는 참혹한 강토 유린에 결국 항복을 청하기로 한다. 고종이 항복 교섭을 위해 아우 창을 몽골에 파견한 게 1257년이었다. 고종을 승계한 원종은 직접 쿠빌라이의 궁전에 입조해 알현하고 제후로 봉해졌다. 황제 알현의 일반적 예법이 삼배구고두였다.

삼배구고두는 끝이 아닌 시작이었다. 수십만이 끌려갔고 가혹한 조공 목록이 하달됐다. 군사력 징발도 거부할 수 없었다. 조선 군사는 청을 도와 명을 공략해야 했고, 고려는 몽골의 일본 원정 전진기지가 됐다. 쿠빌라이는 일본 정벌 길잡이 역할을 명하는 칙서에서 “파도와 바람의 험난함을 구실로 삼지 말라”며 조금의 머뭇거림도 허하지 않았다.

<남한산성>에 나오는 조선의 현실이 현재 한반도 운명과 별반 다르지 않다는 감상평이 많다. 중국에서 제국들이 충돌하거나 새로운 제국이 굴기할 때 한반도 운명은 바람 앞의 등불이었다. 몽골제국 말발굽을 벗어나지 못했고, ‘대청제국’ 활시위를 피하지 못했다. 지금은 어떤가. 황제를 꿈꾸며 질주하는 시진핑의 중국은 대놓고 ‘대국굴기’ 깃발을 내걸었다. 또 다른 제국 미국은 이를 좌시하지 않을 태세다. 그 틈바구니에 한반도가 끼여 있다. 슬픈 지정학적 숙명이다.

그러고 보니 고려가 몽골에 항복을 청한 해로부터 380년 뒤에 인조의 삼배구고두가 있었고, 그로부터 다시 380년이 흘러 2017년이 되었다. 공교로운 일이다.

임석규 논설위원 sky@hani.co.kr

치욕은 반복된다. 몽골이 침략하자 도읍을 강화도로 옮긴 고려는 참혹한 강토 유린에 결국 항복을 청하기로 한다. 고종이 항복 교섭을 위해 아우 창을 몽골에 파견한 게 1257년이었다. 고종을 승계한 원종은 직접 쿠빌라이의 궁전에 입조해 알현하고 제후로 봉해졌다. 황제 알현의 일반적 예법이 삼배구고두였다.

삼배구고두는 끝이 아닌 시작이었다. 수십만이 끌려갔고 가혹한 조공 목록이 하달됐다. 군사력 징발도 거부할 수 없었다. 조선 군사는 청을 도와 명을 공략해야 했고, 고려는 몽골의 일본 원정 전진기지가 됐다. 쿠빌라이는 일본 정벌 길잡이 역할을 명하는 칙서에서 “파도와 바람의 험난함을 구실로 삼지 말라”며 조금의 머뭇거림도 허하지 않았다.

<남한산성>에 나오는 조선의 현실이 현재 한반도 운명과 별반 다르지 않다는 감상평이 많다. 중국에서 제국들이 충돌하거나 새로운 제국이 굴기할 때 한반도 운명은 바람 앞의 등불이었다. 몽골제국 말발굽을 벗어나지 못했고, ‘대청제국’ 활시위를 피하지 못했다. 지금은 어떤가. 황제를 꿈꾸며 질주하는 시진핑의 중국은 대놓고 ‘대국굴기’ 깃발을 내걸었다. 또 다른 제국 미국은 이를 좌시하지 않을 태세다. 그 틈바구니에 한반도가 끼여 있다. 슬픈 지정학적 숙명이다.

그러고 보니 고려가 몽골에 항복을 청한 해로부터 380년 뒤에 인조의 삼배구고두가 있었고, 그로부터 다시 380년이 흘러 2017년이 되었다. 공교로운 일이다.

임석규 논설위원 sky@hani.co.kr

인조가 홍타이지에게 세 번 절하고 아홉 번 머리 조아린 ‘삼배구고두’ 장면을 묘사한 삼전도비 부조.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카] 때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0124/53_17060843105029_20240124503317.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)