심리학자 존 달리와 스티븐 셰어 교수는 언어 효과성 연구에서 ‘좋은 사과’가 갖춰야 할 구조적 특징을 몇 가지 제시한다. 맨 먼저 좋은 사과는 잘못된 행위에 대한 후회와 자책감을 솔직히 드러내는 게 출발점이다. 피해자의 감정과 상황에 충분한 공감을 표현하는 것 또한 필수다. 다음은 자신의 잘못이 무엇인지, 그로 인한 피해(자)와 상처가 무엇인지 구체적으로 적시하는 것이다. 책임과 피해를 두루뭉술 넘어가는 건 금물이다. 예컨대 ‘불미스러운 일로 물의를 빚었다’거나, ‘마음에 상처를 입혀 유감’이라는 식은 곤란하단 얘기다.

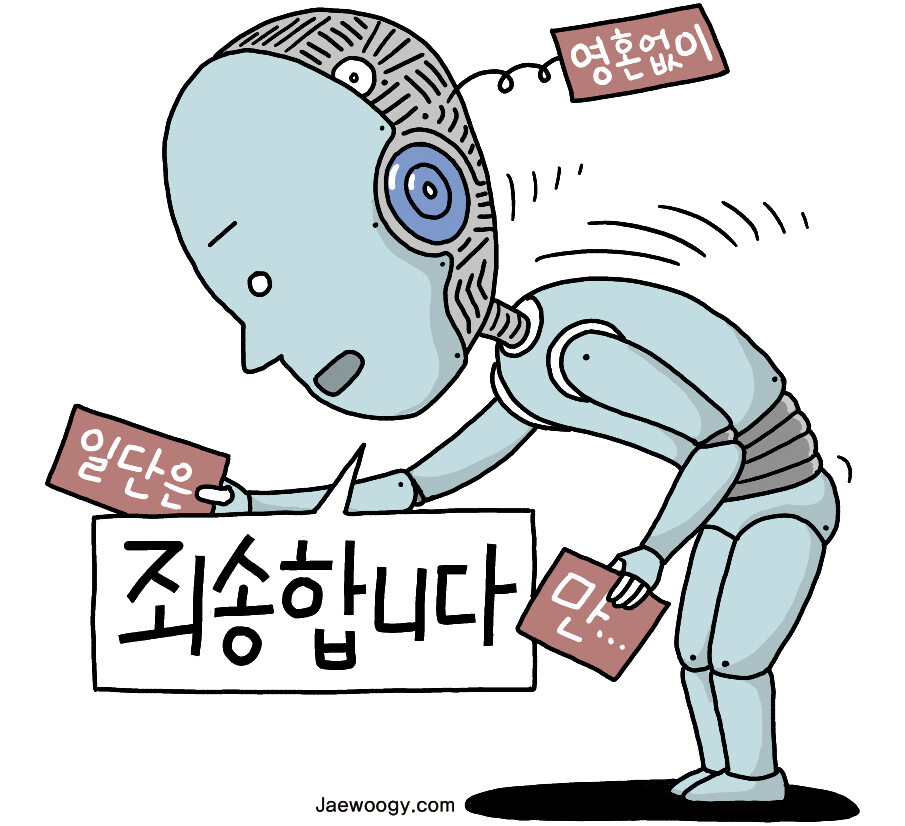

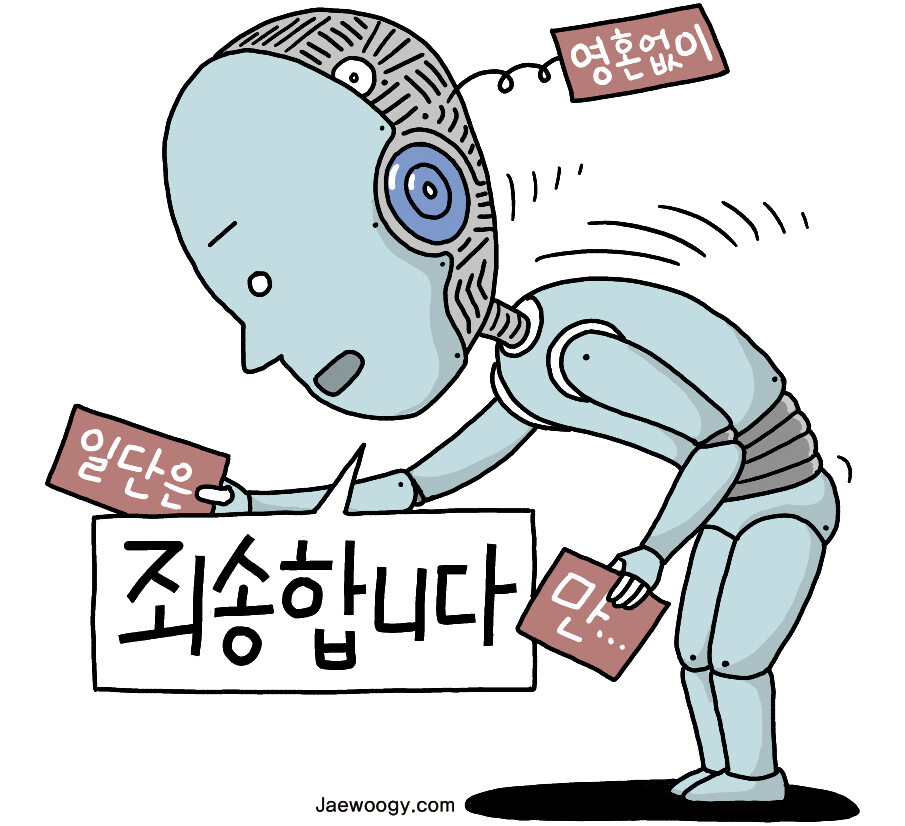

다음 단계는 보상과 재발 방지책을 제시하는 것이다. 잘못에 대한 대가를 치르는 문제인데, 우선 피해 복구에 대해 의지를 드러내는 게 중요하다는 조언이다. ‘앞으로는 같은 잘못을 반복하지 않겠다’는 식의 다짐에 그치지 말고, 최대한 구체적인 방법과 계획을 담는 게 좋다. 마지막으로 타이밍이 너무 늦거나 이른 사과는 피해야 한다. 전자는 상황에 떠밀린 사과, 후자는 소나기부터 피하자는 영혼 없는 사과라는 비판에 직면할 수 있기 때문이다.

자기를 해명하는 언어는 사과하는 이가 조심해야 할 가장 큰 함정이라고 연구자들은 지적한다. 미국 언어학자 에드윈 바티스텔라는 <공개 사과의 기술>에서 “자신한테만 100% 책임이 있는 건 아닌 경우가 많기에 누구나 억울함을 호소하고픈 유혹에 빠지기 쉽다. 그러나 자기 해명은 대체로 사과하는 이의 감정과 진정성을 온전히 전달하는 걸 방해하는 쪽으로 작용한다”고 분석한다. 비록 사실관계와 관련된 설명일지라도, 십중팔구 책임을 회피하거나 줄이려는 부정적 의도로 해석되는 경향이 크다는 것이다. 상황의 불가피성이나 쌍방의 잘못을 거론하는 등 어쭙잖게 토를 단 사과는 안 하느니만 못하다는 게 포인트다.

최근 이재용 삼성전자 부회장과 탈북민 출신인 태영호·지성호 국회의원 당선자, 오거돈 전 부산시장 등 공인들의 사과가 잇따랐다. 이들에게 사과의 언어는 위기관리의 중요한 수단 중 하나요, 분명 전문가들의 조언도 두루 참고했을 터인데, 과연 좋은 사과로 평가할 수 있을지는 의문이다. 사과문의 언술보다 마음에 담긴 진정성을 믿는 수밖에….

김회승 논설위원

honesty@hani.co.kr