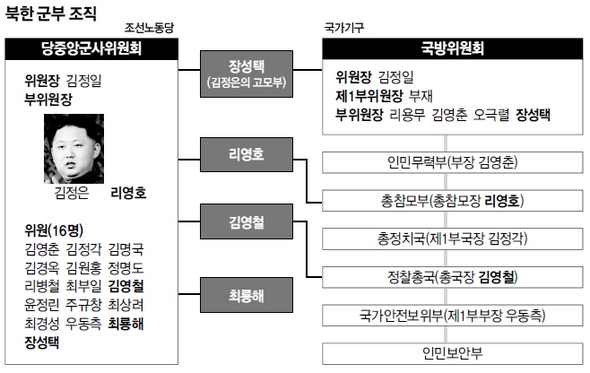

왼쪽 위부터 시계 반대 방향으로. 북한 김정일 국방위원장 후계자인 셋째 아들 김정은의 후견인으로 알려진 장성택 국방위 부위원장(동그라미 안). 사진은 작년 5월 보천보전투승리기념탑 방문 당시의 모습. 김정은(왼쪽) 북한 노동당 중앙군사위원회 부위원장이 리영호 참모장과 함께 2010년 10월9일 평양에서 노동당 창당 65주년을 축하하는 ‘아리랑’ 공연을 보며 박수를 치고 있다. 김영철 정찰총국장.최룡해 당 중앙위원회 비서국 비서. 자료사진

크리스토퍼 힐 “결정권 아직 못가져”

김정일 동생인 부인 김경희 배경

당·군·보안기관서 막강한 영향력

‘권력욕 의한 분파행위’ 한때 쓴맛

“피 안섞인 곁가지 불과” 평가도

김정일 동생인 부인 김경희 배경

당·군·보안기관서 막강한 영향력

‘권력욕 의한 분파행위’ 한때 쓴맛

“피 안섞인 곁가지 불과” 평가도

장성택 북한 국방위원회 부위원장이 ‘김정은 체제’ 를 지탱할 버팀목으로 주목받고 있다.

장 부위원장은 북한의 후계자인 김정은 노동당 중앙군사위 부위원장의 고모부다. 17일 사망한 김정일 국방위원장이 2008년 8월 뇌혈관 질환으로 쓰러진 이래 김정은 후계구도 구축과 권력 승계 전반을 김 위원장의 용인 아래 사실상 총괄해온 후견인으로 꼽힌다. 후계 수업 기간이 3년도 채 안돼 권력 기반에서 취약성을 드러내고 있는 김정은 체제를 지탱해 줄 가장 든든한 버팀목이라 할 수 있다.

하지만 그에 대한 외부의 지대한 관심은 냉혹한 권력의 속성을 반영하는 측면이 있다. 장 부위원장에게 쏠리는 시선은 벌써부터 그가 김정은 체제의 후원세력에 머물 것인가를 묻고 있다. 그가 조카 단종을 내치고 스스로 왕이 된 ‘수양대군’의 길로 달려갈 수도 있지 않겠느냐는 의문이다. 크리스토퍼 힐 전 미국 국무부 동아태차관보는 20일 “김정은은 독립적으로 지시를 내리고 결정할 권리를 아직 갖고 있지 않다”며 “장성택은 멘토 역할을 하지만 동시에 경쟁자”라고 말했다.

장성택 부위원장이 김정은 체제를 뒤흔들 경쟁자가 될지 모른다는 인식은 그만큼 김정은 체제에서 장 부위원장이 차지하는 비중이 막대한 데서 비롯된다. 그는 북한 권력의 핵심인 당과 군, 보안기관에 두루 강력한 영향력을 행사하고 있다. 장 부위원장은 2010년 9월 제3차 노동당 대표자회에서 당 중앙군사위 위원 및 정치국 후보위원으로 선임됐다. 이에 앞서 같은 해 6월에는 국방위원회 부위원장에 올랐다. 2009년 4월 국방위원으로 진입한 지 1년2개월 만이었다. 2007년엔 검찰과 국가안전보위부, 인민보안부 등을 관장하는 당 행정부장을 꿰찬 바 있다. 3차 당대표자회를 통해 김정은 후계체제 핵심부에 포진한 최룡해·문경덕 당 비서, 우동측 정치국 후보위원(국가안전보위부 제1부부장) 등은 당내 여러 경로로 장 부위원장과 인연을 맺은 측근들로 평가된다. 군 차수였던 친형 장성우(사망) 덕분에 군부 유력자들과의 친분도 두텁다.

직위와 인맥 못지않게 강력한 카리스마도 장 부위원장의 독자 행보 가능성을 추측하게 하는 요인이다. 2003년 장 부위원장과 직접 대면했던 한 정부 고위 관계자는 “당시 장 부위원장보다 당 서열이 훨씬 높은 인사들도 그가 말하면 조용히 입을 다물더라”고 말했다. 그가 2004년 초 ‘권력욕에 의한 분파 행위’를 이유로 직무가 정지되는 쓴 잔을 맛본 것도 이런 점 때문이다. 그는 당시 아들인 김정철이나 김정은을 후계자로 내세우려던 김 위원장의 부인 고영희에 의해 ‘야심가’로 몰렸던 것으로 알려졌다.

원천적으로 장 부위원장의 힘의 근원은 부인인 김경희 당 경공업부장이다. 김정일 위원장의 동생인 김경희 당 경공업부장과 1972년 결혼한 뒤 89년 당 3대혁명소조부장, 95년 당 조직지도부 제1부부장 등 승승장구했다. 중간에 당직을 떠났던 그가 다시 2005년 말 당 수도건설부 제1부부장으로 복귀하고 당 행정부장에 오른 것도 김경희 부장이 버티고 있었던 덕분이다. 김경희 부장은 2010년 9월 김정은과 함께 민간인으로는 최초로 ‘대장’ 칭호를 받은 데 더해, 당 대표자회에선 정치국 위원에 올랐다.

바로 이 점이 장 부위원장의 독자적 행보를 제한하는 굴레라는 시각도 있다. 한 정부 당국자는 “장 부위원장은 김일성 가계에서 인척이긴 하지만, 피가 섞이지 않은 ‘곁가지’에 불과하다”며 “김일성 혈통이 권력의 정당성을 좌우하는 북한 체제에서 장 부위원장이 ‘수양대군’이 되기란 불가능하다”고 내다봤다. 정성장 세종연구소 수석연구위원도 “경험이 많은 장 부위원장이 국정의 일부를 맡아 담당할 순 있겠지만, 이미 친위세력을 확보한 김정은을 대체할 수 있다고 보는 것은 억측”이라고 말했다.

직위와 인맥 못지않게 강력한 카리스마도 장 부위원장의 독자 행보 가능성을 추측하게 하는 요인이다. 2003년 장 부위원장과 직접 대면했던 한 정부 고위 관계자는 “당시 장 부위원장보다 당 서열이 훨씬 높은 인사들도 그가 말하면 조용히 입을 다물더라”고 말했다. 그가 2004년 초 ‘권력욕에 의한 분파 행위’를 이유로 직무가 정지되는 쓴 잔을 맛본 것도 이런 점 때문이다. 그는 당시 아들인 김정철이나 김정은을 후계자로 내세우려던 김 위원장의 부인 고영희에 의해 ‘야심가’로 몰렸던 것으로 알려졌다.

원천적으로 장 부위원장의 힘의 근원은 부인인 김경희 당 경공업부장이다. 김정일 위원장의 동생인 김경희 당 경공업부장과 1972년 결혼한 뒤 89년 당 3대혁명소조부장, 95년 당 조직지도부 제1부부장 등 승승장구했다. 중간에 당직을 떠났던 그가 다시 2005년 말 당 수도건설부 제1부부장으로 복귀하고 당 행정부장에 오른 것도 김경희 부장이 버티고 있었던 덕분이다. 김경희 부장은 2010년 9월 김정은과 함께 민간인으로는 최초로 ‘대장’ 칭호를 받은 데 더해, 당 대표자회에선 정치국 위원에 올랐다.

바로 이 점이 장 부위원장의 독자적 행보를 제한하는 굴레라는 시각도 있다. 한 정부 당국자는 “장 부위원장은 김일성 가계에서 인척이긴 하지만, 피가 섞이지 않은 ‘곁가지’에 불과하다”며 “김일성 혈통이 권력의 정당성을 좌우하는 북한 체제에서 장 부위원장이 ‘수양대군’이 되기란 불가능하다”고 내다봤다. 정성장 세종연구소 수석연구위원도 “경험이 많은 장 부위원장이 국정의 일부를 맡아 담당할 순 있겠지만, 이미 친위세력을 확보한 김정은을 대체할 수 있다고 보는 것은 억측”이라고 말했다.

손원제 기자 wonje@hani.co.kr

손원제 기자 wonje@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)