김관진 국방부 장관과 척 헤이글 미국 국방장관이 2일 오전 서울 용산구 국방부 청사 대회의실에서 열린 제45차 한-미 안보협의회의(SCM) 회의에 앞서 악수하고 있다. 사진공동취재단

[‘전작권 전환’ 재연기 사실상 합의]

한·미 온도차

한·미 온도차

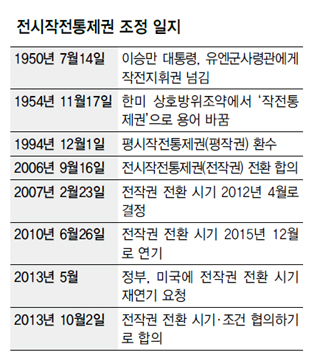

이번 안보협의회의(SCM)에서 한국은 미국과 전시작전통제권(전작권)의 전환 시기를 재연기하는 데 합의하기를 원했다. 그러나 미국은 전작권 전환의 조건을 검토하고 시기를 논의하자는 원론적인 태도를 고수했다. 이 문제를 보는 두 나라의 온도 차이가 분명히 드러난 것이다.

김관진 장관은 2일 안보협의회의를 마친 뒤 연 기자회견에서 “남북의 관계 상황이 대단히 유동적이다. 제반 안보 상황에 따른 조건과 여기에 대한 대비 능력을 검토하는 평가가 필요하다. 한-미 간 협의를 거쳐 어느 시기가 (전작권 전환에) 가장 적합할 것인가에 대해 합의할 예정”이라고 말했다. ‘재연기’라는 표현을 쓰진 않았지만, 김 장관의 발언은 전작권 전환 시기를 연기하는 데 두 나라가 합의할 것이라는 뉘앙스가 강했다.

그에 비해 척 헤이글 미국 국방장관은 객관적이고 신중한 표현으로 일관했다. 그는 “김 장관이 언급한 전작권 전환 시기에 대해 우리는 논의해왔다. 이는 조건에 기초한 것이고, (그) 조건을 검토하고 있다. 동맹국인 한국이 제기한 문제들을 매우 진지하게 받아들이고 있다”고 말했다. 전환 시기 재연기를 의미하는 발언은 하지 않은 채 한국이 이 논의를 먼저 요구한 사실만 명확히 한 것이다.

김관진 “한·미간 시기 협의”

김관진 “한·미간 시기 협의”

헤이글, 전환시기 언급 없이

“한국이 제기한 문제” 못박아

논의과정 ‘대가’ 요구 가능성 헤이글 장관의 이런 태도는 현재 미국 내의 분위기를 반영한 것으로 볼 수 있다. 미국은 전날 연방정부가 일부 폐쇄되는 등 막대한 재정 적자에 따른 여러 국내 문제가 심각하고 부담스러운 상황이다. 특히 이라크와 아프가니스탄 침공으로 크게 늘어난 국방비의 대폭 삭감이 불가피한 처지에 있다. 따라서 한국의 전작권 전환 재연기 요구는 전혀 환영할 만한 일이 아니다. 최근 <워싱턴 포스트>는 미국 의회의 일부에서 “한국의 전작권 전환 재연기 요구에 실망과 불만을 표시하고 있다”고 보도했다. 따라서 미국이 한국의 전작권 전환 재연기 요구를 쉽게 받아들이지는 않을 것으로 예상된다. 시기와 조건을 논의하는 공동실무단에서도 한국은 전작권 전환의 조건이 충족되지 않았음을 강조하고, 미국은 조건이 갖춰져 있다고 강조할 가능성이 크다. 헤이글 장관이 이날 기자회견에서 “조건에 대해 낙관적으로 생각한다”고 말한 것도 같은 맥락으로 읽힌다. 2010년 전작권 전환 시기가 처음 연기될 때처럼 양국 국방장관이나 차관급 협의에서 합의되지 못하고 정상회담까지 갈 가능성도 있다. 2010년엔 이명박 대통령이 정상회담에서 만난 버락 오바마 대통령에게 직접 요구해 전환 시기 연기에 합의한 바 있다. 미국이 한국의 전작권 전환 재연기 요구를 받아들이더라도 한국은 그에 상응하는 ‘대가’를 치러야 할 것으로 예상된다. 이를테면 미국이 추진중인 동아시아 군사 전략의 핵심 사업인 미사일방어(MD·미사일 사후 공격 시스템), 킬 체인(Kill chain·미사일 사전 요격 시스템), 스텔스 전투기 사업 등의 참여를 피해가기 어려울 것으로 보인다. 국방부의 한 관계자가 이날 “전작권 전환 시기 재검토를 계기로 예산이 뒷받침되는 한에서 조기에 갖추려고 한다”고 말한 킬 체인과 미사일방어에는 2022년까지 15조원이 투입되며, 재추진되는 차기 전투기 사업에는 2021년까지 10조원 이상이 들어갈 전망이다. 하어영 기자, 뉴욕/박현 특파원 haha@hani.co.kr

헤이글, 전환시기 언급 없이

“한국이 제기한 문제” 못박아

논의과정 ‘대가’ 요구 가능성 헤이글 장관의 이런 태도는 현재 미국 내의 분위기를 반영한 것으로 볼 수 있다. 미국은 전날 연방정부가 일부 폐쇄되는 등 막대한 재정 적자에 따른 여러 국내 문제가 심각하고 부담스러운 상황이다. 특히 이라크와 아프가니스탄 침공으로 크게 늘어난 국방비의 대폭 삭감이 불가피한 처지에 있다. 따라서 한국의 전작권 전환 재연기 요구는 전혀 환영할 만한 일이 아니다. 최근 <워싱턴 포스트>는 미국 의회의 일부에서 “한국의 전작권 전환 재연기 요구에 실망과 불만을 표시하고 있다”고 보도했다. 따라서 미국이 한국의 전작권 전환 재연기 요구를 쉽게 받아들이지는 않을 것으로 예상된다. 시기와 조건을 논의하는 공동실무단에서도 한국은 전작권 전환의 조건이 충족되지 않았음을 강조하고, 미국은 조건이 갖춰져 있다고 강조할 가능성이 크다. 헤이글 장관이 이날 기자회견에서 “조건에 대해 낙관적으로 생각한다”고 말한 것도 같은 맥락으로 읽힌다. 2010년 전작권 전환 시기가 처음 연기될 때처럼 양국 국방장관이나 차관급 협의에서 합의되지 못하고 정상회담까지 갈 가능성도 있다. 2010년엔 이명박 대통령이 정상회담에서 만난 버락 오바마 대통령에게 직접 요구해 전환 시기 연기에 합의한 바 있다. 미국이 한국의 전작권 전환 재연기 요구를 받아들이더라도 한국은 그에 상응하는 ‘대가’를 치러야 할 것으로 예상된다. 이를테면 미국이 추진중인 동아시아 군사 전략의 핵심 사업인 미사일방어(MD·미사일 사후 공격 시스템), 킬 체인(Kill chain·미사일 사전 요격 시스템), 스텔스 전투기 사업 등의 참여를 피해가기 어려울 것으로 보인다. 국방부의 한 관계자가 이날 “전작권 전환 시기 재검토를 계기로 예산이 뒷받침되는 한에서 조기에 갖추려고 한다”고 말한 킬 체인과 미사일방어에는 2022년까지 15조원이 투입되며, 재추진되는 차기 전투기 사업에는 2021년까지 10조원 이상이 들어갈 전망이다. 하어영 기자, 뉴욕/박현 특파원 haha@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)