카이스트 의과학센터 1층에 있는 초파리 도서관 사육실에서 아주머니들이 현미경을 통해 돌연변이 유형과 유전형질별로 분리한 초파리 2만5천종의 먹잇감을 일일이 갈아 주는 작업을 하고 있다.

카이스트, 세계최대 규모… 돌연변이종들 보유

세계수준 발견 잇따라…네이처에 논문4편 발표

세계수준 발견 잇따라…네이처에 논문4편 발표

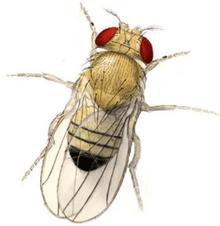

“남들은 징그럽다지만 잘 먹고 잘 자라는 빨간 눈의 초파리가 내겐 너무 예뻐 보여요.” 두 아이의 어머니인 성혜숙(45)씨는 카이스트 의과학센터 1층의 초파리 사육실에서 6년째 수만종의 초파리들을 보살피는 아르바이트를 한다. 시험관에 든 초파리들에 이산화탄소를 쏘여 잠시 마취시킨 다음에 현미경으로 들여다보며 빠른 손놀림으로 건실한 초파리들을 골라 새 먹잇감이 든 시험관으로 옮긴다. 9명의 ‘아줌마’들이 날마다 6시간씩 초파리를 돌본다.

이들의 손길을 거치는 이 초파리들을 통해 세계 수준의 과학적 발견들이 잇따라 나오고 있다. 세계 3대 과학저널인 <네이처>에 발표한 논문이 4편이나 나왔다. 카이스트 생명과학과의 몇몇 교수들이 이곳에서 건져내 국제학술지에 발표한 논문만 30~40편이다. 외국에서도 이곳의 초파리들을 보내 달라는 요청이 잇따른다. <네이처>에 논문 2편을 발표한 정종경 카이스트 교수는 “미국의 하버드대학, 예일대학을 비롯해 외국 기관 100여곳이 우리 초파리를 수십~수백종씩 받아갔다”고 소개했다.

이곳이 세계 초파리 연구자들한테 주목받는 비결은 뭘까?

정 교수는 “평범한 초파리들이 아니라 2만5천개 시험관마다 서로 다른 돌연변이 특징을 지닌 초파리들이 나뉘어 사육된다”며 “웬만한 유전자 돌연변이들을 거의 모두 보여주는 이른바 ‘초파리 도서관’”이라고 말했다. 어떤 시험관의 초파리들은 파킨슨병을 앓고, 어떤 초파리들은 유별나게 더운 환경을 좋아한다. 또 어떤 초파리들은 낮과 밤을 잘 인식하지 못한다. “이런 식으로 유전형질이 저마다 다른 초파리들은, 말하자면 각각 다른 유전자의 기능을 몸으로 보여주는 살아 있는 게놈(유전체)”이라고 김재섭 카이스트 교수가 설명했다. 그는 이곳의 초파리들을 연구해 동물들이 적정 체온을 유지하는 메커니즘을 밝힌 논문을 최근 <네이처>에 발표했다.

살아 있는 2만5천종의 초파리 도서관은 ‘세계 최대 규모’다. 처음엔 10만종이나 됐다고 한다.

김 교수와 정 교수는 1999년부터 2004년까지 제넥셀이라는 기업에서 60여억원을 지원받아 이 도서관을 만들었다. 김 교수는 “말이 10만종이지 당시엔 ‘무모하다’는 얘기를 들을 만큼 엄청난 일”이라고 회고했다. 정 교수는 “한창때엔 동네 아주머니 60~70명을 포함해 하루 100명이 달라붙어 10만종 각각의 디엔에이 염기서열을 분석하고 돌연변이별로 분리해 10만종의 데이터베이스를 만들었다”고 말했다. 10만종을 관리할 땐 초파리 폐기물을 처리하는 쓰레기 처리용 차량까지 임대했다. 그런 10만종이 이젠 2만5천종이다. 같은 돌연변이 종들은 통폐합했기 때문이다. 이 정도는 초파리 유전자 1만3천개 가운데 절반 이상을 아우르는 규모라고 한다.

‘무모한 시도’가 만들어낸 도서관은 여러 성과들을 만들어내고 있다. 무엇보다 ‘만국공용’의 생물실험 동물인 초파리의 웬만한 유전형질을 이곳에 들어서면 한눈에 거의 다 파악할 수 있다는 게 장점이다. 김 교수는 그런 장점을 ‘퍼즐 맞추기’에 비유했다.

이들의 손길을 거치는 이 초파리들을 통해 세계 수준의 과학적 발견들이 잇따라 나오고 있다. 세계 3대 과학저널인 <네이처>에 발표한 논문이 4편이나 나왔다. 카이스트 생명과학과의 몇몇 교수들이 이곳에서 건져내 국제학술지에 발표한 논문만 30~40편이다. 외국에서도 이곳의 초파리들을 보내 달라는 요청이 잇따른다. <네이처>에 논문 2편을 발표한 정종경 카이스트 교수는 “미국의 하버드대학, 예일대학을 비롯해 외국 기관 100여곳이 우리 초파리를 수십~수백종씩 받아갔다”고 소개했다.

이곳이 세계 초파리 연구자들한테 주목받는 비결은 뭘까?

정 교수는 “평범한 초파리들이 아니라 2만5천개 시험관마다 서로 다른 돌연변이 특징을 지닌 초파리들이 나뉘어 사육된다”며 “웬만한 유전자 돌연변이들을 거의 모두 보여주는 이른바 ‘초파리 도서관’”이라고 말했다. 어떤 시험관의 초파리들은 파킨슨병을 앓고, 어떤 초파리들은 유별나게 더운 환경을 좋아한다. 또 어떤 초파리들은 낮과 밤을 잘 인식하지 못한다. “이런 식으로 유전형질이 저마다 다른 초파리들은, 말하자면 각각 다른 유전자의 기능을 몸으로 보여주는 살아 있는 게놈(유전체)”이라고 김재섭 카이스트 교수가 설명했다. 그는 이곳의 초파리들을 연구해 동물들이 적정 체온을 유지하는 메커니즘을 밝힌 논문을 최근 <네이처>에 발표했다.

살아 있는 2만5천종의 초파리 도서관은 ‘세계 최대 규모’다. 처음엔 10만종이나 됐다고 한다.

김 교수와 정 교수는 1999년부터 2004년까지 제넥셀이라는 기업에서 60여억원을 지원받아 이 도서관을 만들었다. 김 교수는 “말이 10만종이지 당시엔 ‘무모하다’는 얘기를 들을 만큼 엄청난 일”이라고 회고했다. 정 교수는 “한창때엔 동네 아주머니 60~70명을 포함해 하루 100명이 달라붙어 10만종 각각의 디엔에이 염기서열을 분석하고 돌연변이별로 분리해 10만종의 데이터베이스를 만들었다”고 말했다. 10만종을 관리할 땐 초파리 폐기물을 처리하는 쓰레기 처리용 차량까지 임대했다. 그런 10만종이 이젠 2만5천종이다. 같은 돌연변이 종들은 통폐합했기 때문이다. 이 정도는 초파리 유전자 1만3천개 가운데 절반 이상을 아우르는 규모라고 한다.

‘무모한 시도’가 만들어낸 도서관은 여러 성과들을 만들어내고 있다. 무엇보다 ‘만국공용’의 생물실험 동물인 초파리의 웬만한 유전형질을 이곳에 들어서면 한눈에 거의 다 파악할 수 있다는 게 장점이다. 김 교수는 그런 장점을 ‘퍼즐 맞추기’에 비유했다.

“유전자 연구를 퍼즐 맞추기에 비유한다면, 우리는 유전자 퍼즐 조각의 절반 이상을 이미 손에 넣고서 연구를 시작하는 셈입니다. 도서관에서 원하는 책들을 고르듯이 원하는 퍼즐들을 골라내어 정말 맞는 퍼즐을 찾아내고 퍼즐 조각을 하나씩 맞추는 연구를 하다 보면 새로운 발견이 나올 가능성도 높아지죠.” 그가 적정 체온을 유지하는 유전자들을 찾아낸 것도 이런 과정을 거쳤다. 먼저 섭씨 25도의 환경을 가장 좋아하는 보통 초파리들과는 달리 이상 행동을 보이는 초파리들만을 찾았다. 주변 온도를 잘 인식하지 못하는 초파리, 18도나 30도의 서늘함과 더위를 좋아하는 초파리 등을 선별했다. 김 교수는 “이런 초파리들만을 집중 연구한 덕에 체온 조절에 관여하는 11개 유전자 네트워크를 빠르게 찾아낼 수 있었다”고 말했다. 초파리 도서관은 애초 사기업의 투자로 구축됐지만 지금은 운영비 대부분을 교육과학기술부와 카이스트가 대고 있어 도서관은 국내외 연구자들한테 실비로 공개된다. 김 교수는 “도서관의 책을 읽는 사람들이 많을수록 더 좋은 연구 성과가 나온다”며 “국내외 연구자들과 공유하는 방법을 넓힐 계획”이라고 말했다. 대전/글·사진 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

“유전자 연구를 퍼즐 맞추기에 비유한다면, 우리는 유전자 퍼즐 조각의 절반 이상을 이미 손에 넣고서 연구를 시작하는 셈입니다. 도서관에서 원하는 책들을 고르듯이 원하는 퍼즐들을 골라내어 정말 맞는 퍼즐을 찾아내고 퍼즐 조각을 하나씩 맞추는 연구를 하다 보면 새로운 발견이 나올 가능성도 높아지죠.” 그가 적정 체온을 유지하는 유전자들을 찾아낸 것도 이런 과정을 거쳤다. 먼저 섭씨 25도의 환경을 가장 좋아하는 보통 초파리들과는 달리 이상 행동을 보이는 초파리들만을 찾았다. 주변 온도를 잘 인식하지 못하는 초파리, 18도나 30도의 서늘함과 더위를 좋아하는 초파리 등을 선별했다. 김 교수는 “이런 초파리들만을 집중 연구한 덕에 체온 조절에 관여하는 11개 유전자 네트워크를 빠르게 찾아낼 수 있었다”고 말했다. 초파리 도서관은 애초 사기업의 투자로 구축됐지만 지금은 운영비 대부분을 교육과학기술부와 카이스트가 대고 있어 도서관은 국내외 연구자들한테 실비로 공개된다. 김 교수는 “도서관의 책을 읽는 사람들이 많을수록 더 좋은 연구 성과가 나온다”며 “국내외 연구자들과 공유하는 방법을 넓힐 계획”이라고 말했다. 대전/글·사진 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)