2005년 이후 높은 파도로 인한 인명피해 현황

‘죽도 참사’ 계기 사전징후 분석 등 연구 활발

우연한 ‘기상 쓰나미’ 확률 높지만 증거 부족

우연한 ‘기상 쓰나미’ 확률 높지만 증거 부족

파도만이 아는 비밀? 평온하던 해안에 별안간 밀려오는 높은 파도, 이른바 ‘이상파랑’의 원인을 규명하고 예측하려는 연구가 국내에서도 본격화하고 있다. 지난해 5월4일 충남 보령 죽도 방파제에 밀어닥친 높은 파도가 9명의 목숨을 앗아간 참사가 일어난 뒤 10여개월 동안 기상·해양학자들의 이상파랑 연구가 줄을 잇고 있다.

학계에선 죽도 참사를 일으킨 이상파랑이 다른 나라들에서도 일어났던 ‘기상 쓰나미’일 가능성이 크다는 데엔 의견을 모으지만 확실한 증거를 제시하진 못하고 있다. 최근 행정안전부, 소방방재청, 해양경찰청은 물론이고 군 관계자들까지 참여한 ‘이상파랑 포럼’을 연 기상청은 “국립기상연구소에서 이상파랑의 관측과 예측 시스템을 개발하는 연구를 올해부터 본격 추진할 계획”이라고 밝혔다.

■ 죽도 참사 ‘사건의 재구성’

이상파랑 조짐을 미리 알 수만 있다면 일기예보처럼 예측도 가능하지 않을까? 이런 예측기술을 개발하기 위해, 지난해 5월4일 낮 12시41분께 죽도 방파제에서 수십 초 사이에 일어난 참사의 발생 과정을 되짚어 분석하려는 노력이 그동안 학계에서 이뤄져 왔다. 정관영 기상청 예보상황4과장은 2007년 3월31일 오후 1시10분~2시께 전북 고창·군산·부안과 전남 영광 등 해안에서 일어난 이상파랑 사고와 지난해 죽도 이상파랑 사고에 공통으로 나타나는 사전 징후가 있었는지 분석했다. 두 사고 때의 기상 상황을 보면, 모두 중국 쪽에서 생긴 저기압이 빠르게 동진하며 파고와 바람 세기가 커지고 있었다. 밀물·썰물 관측소에선 일시적으로 큰 파도가 감지됐다. 정 과장은 “하지만 바람이 이상파랑을 만들 정도로 세게 불진 않았다”며 “눈에 띄는 징후들을 몇 가지 꼽을 순 있겠지만 평시에도 나타나는 그런 징후를 보고 이상파랑을 예측할 수는 없다”고 말했다. ‘현재로선 예측이 어렵다’는 결론이다.

이상파랑은 예측하기는 어렵지만 일단 발생하면 큰 피해를 일으키곤 한다. 홍기용 한국해양연구원 박사는 “높이 3m 파도는 1㎡당 1.5t 정도의 힘으로 작용한다”며 “대양을 항해하는 선박은 흔히 15t 압력을 견디도록 설계되지만 높이 30m 이상파랑이 닥치면 무려 100t 압력이 덮치는 꼴이라 이런 구조설계도 무용지물”이라고 말했다.

■ “기상 쓰나미” 잠정 결론

학자들은 대체로 당시 죽도 참사 때의 이상파랑이 ‘기상 쓰나미’였을 것이라는 추정을 내놓고 있다. 하지만 우리나라의 파랑 관측기록이 너무 부족해 뚜렷한 증거는 제시하지 못하고 있다.

‘기상 쓰나미’는 1930년대 이래 여러 나라 해안에서 일어난 이상파랑 참사의 원인을 설명하는 데 주로 쓰이는 학설이다. 기상 쓰나미가 일어나려면 먼저 해상의 대기 중에 강력한 대기압 요동이 일어나야 한다. 대기압은 바닷물을 누르는 공기 압력이므로, 어떤 주기로 대기압이 요동하면 바다 표면에선 잔 물결이 출렁이게 된다. 우승범 인하대 교수는 “잔 물결의 주기가 파도의 진행 방향·속도(주기)와 일치하면 더 큰 물결로 커진다”고 말했다. 그 물결이 항·만으로 밀려들 때, 하필 그 물결 주기가 항·만 지형이 지닌 고유주기와 맞아떨어지면 물결은 점점 더 커진다. 우 교수는 “작은 힘이라도 그네의 주기에 맞춰 주기적으로 밀어 주면 그네가 점점 높이 오르듯이 힘의 크기와는 별개로 ‘주기’가 큰 영향을 끼친다”며 “커피잔을 들고가는 사람의 발걸음 주기가 커피의 고유주기와 우연히 맞아떨어질 때 커피가 요동쳐 넘치는 것과 같다”고 말했다. 우연의 조건들이 겹치면서 처음엔 몇 ㎝였던 파도가 몇 m 파도로 커질 수 있다는 얘기다.

■ 죽도 참사 ‘사건의 재구성’

이상파랑 조짐을 미리 알 수만 있다면 일기예보처럼 예측도 가능하지 않을까? 이런 예측기술을 개발하기 위해, 지난해 5월4일 낮 12시41분께 죽도 방파제에서 수십 초 사이에 일어난 참사의 발생 과정을 되짚어 분석하려는 노력이 그동안 학계에서 이뤄져 왔다. 정관영 기상청 예보상황4과장은 2007년 3월31일 오후 1시10분~2시께 전북 고창·군산·부안과 전남 영광 등 해안에서 일어난 이상파랑 사고와 지난해 죽도 이상파랑 사고에 공통으로 나타나는 사전 징후가 있었는지 분석했다. 두 사고 때의 기상 상황을 보면, 모두 중국 쪽에서 생긴 저기압이 빠르게 동진하며 파고와 바람 세기가 커지고 있었다. 밀물·썰물 관측소에선 일시적으로 큰 파도가 감지됐다. 정 과장은 “하지만 바람이 이상파랑을 만들 정도로 세게 불진 않았다”며 “눈에 띄는 징후들을 몇 가지 꼽을 순 있겠지만 평시에도 나타나는 그런 징후를 보고 이상파랑을 예측할 수는 없다”고 말했다. ‘현재로선 예측이 어렵다’는 결론이다.

이상파랑은 예측하기는 어렵지만 일단 발생하면 큰 피해를 일으키곤 한다. 홍기용 한국해양연구원 박사는 “높이 3m 파도는 1㎡당 1.5t 정도의 힘으로 작용한다”며 “대양을 항해하는 선박은 흔히 15t 압력을 견디도록 설계되지만 높이 30m 이상파랑이 닥치면 무려 100t 압력이 덮치는 꼴이라 이런 구조설계도 무용지물”이라고 말했다.

■ “기상 쓰나미” 잠정 결론

학자들은 대체로 당시 죽도 참사 때의 이상파랑이 ‘기상 쓰나미’였을 것이라는 추정을 내놓고 있다. 하지만 우리나라의 파랑 관측기록이 너무 부족해 뚜렷한 증거는 제시하지 못하고 있다.

‘기상 쓰나미’는 1930년대 이래 여러 나라 해안에서 일어난 이상파랑 참사의 원인을 설명하는 데 주로 쓰이는 학설이다. 기상 쓰나미가 일어나려면 먼저 해상의 대기 중에 강력한 대기압 요동이 일어나야 한다. 대기압은 바닷물을 누르는 공기 압력이므로, 어떤 주기로 대기압이 요동하면 바다 표면에선 잔 물결이 출렁이게 된다. 우승범 인하대 교수는 “잔 물결의 주기가 파도의 진행 방향·속도(주기)와 일치하면 더 큰 물결로 커진다”고 말했다. 그 물결이 항·만으로 밀려들 때, 하필 그 물결 주기가 항·만 지형이 지닌 고유주기와 맞아떨어지면 물결은 점점 더 커진다. 우 교수는 “작은 힘이라도 그네의 주기에 맞춰 주기적으로 밀어 주면 그네가 점점 높이 오르듯이 힘의 크기와는 별개로 ‘주기’가 큰 영향을 끼친다”며 “커피잔을 들고가는 사람의 발걸음 주기가 커피의 고유주기와 우연히 맞아떨어질 때 커피가 요동쳐 넘치는 것과 같다”고 말했다. 우연의 조건들이 겹치면서 처음엔 몇 ㎝였던 파도가 몇 m 파도로 커질 수 있다는 얘기다.

다른 학설은 ‘돋보기에서 빛이 초점에 모이듯이’ 해류와 파도가 마주보며 부딪혀 우연히 한곳에 집중하면 이상파랑이 생길 수 있다고 본다. 홍기용 박사는 “대형 선박의 침몰사고가 잦은 남아프리카공화국 동쪽 연안에선 이런 ‘초점’ 현상이 잦은 것으로 보고되고 있다”며 “해류가 강한 연안에서 주로 일어난다”고 말했다. ■ 동해안엔 ‘너울성 파도’ 조심 동해안에선 서해안과는 달리 ‘너울성 파도’가 간혹 밀어닥쳐 인명 피해를 일으킨다. 원인은 비교적 잘 알려져 있다. 최병호 성균관대 교수는 “기후온난화와 무관하게, 동해에서 너울성 파도가 잦았다는 것은 1930년대부터 알려진 사실인데 그동안 소홀히 다뤄졌다”며 “홋카이도(북해도) 근방의 태풍과 저기압이 너울성 해파를 일으키고 그것이 일본 연안과 우리 동해안까지 밀어닥쳐 너울성 파도를 일으킨다”고 말했다. 그는 지난해 2월24일 일본 도야마 해안에 너울성 파도(일본명 ‘요리마와리’)가 덮친 날에 강릉 안목항에도 너울성 파도가 들이닥쳤는데 이는 같은 원인에서 비롯했다고 분석했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

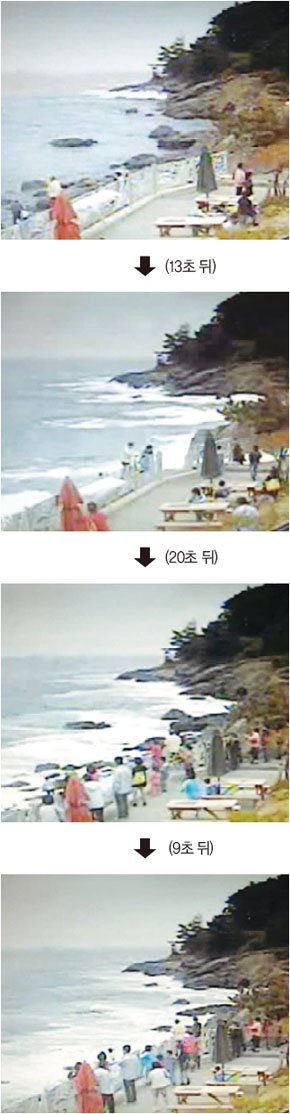

2008년 5월4일 낮 12시41분께 충남 보령 죽도의 평온하던 바닷가에서 갑자기 사진 위쪽의 먼 곳에서 큰 파도가 일기 시작하더니, 10여 초 뒤엔 사람들이 모인 곳까지 밀어닥쳤다. 다시 수십초 만에 바다는 평온한 상태로 되돌아갔다. 인근 횟집의 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 화면

다른 학설은 ‘돋보기에서 빛이 초점에 모이듯이’ 해류와 파도가 마주보며 부딪혀 우연히 한곳에 집중하면 이상파랑이 생길 수 있다고 본다. 홍기용 박사는 “대형 선박의 침몰사고가 잦은 남아프리카공화국 동쪽 연안에선 이런 ‘초점’ 현상이 잦은 것으로 보고되고 있다”며 “해류가 강한 연안에서 주로 일어난다”고 말했다. ■ 동해안엔 ‘너울성 파도’ 조심 동해안에선 서해안과는 달리 ‘너울성 파도’가 간혹 밀어닥쳐 인명 피해를 일으킨다. 원인은 비교적 잘 알려져 있다. 최병호 성균관대 교수는 “기후온난화와 무관하게, 동해에서 너울성 파도가 잦았다는 것은 1930년대부터 알려진 사실인데 그동안 소홀히 다뤄졌다”며 “홋카이도(북해도) 근방의 태풍과 저기압이 너울성 해파를 일으키고 그것이 일본 연안과 우리 동해안까지 밀어닥쳐 너울성 파도를 일으킨다”고 말했다. 그는 지난해 2월24일 일본 도야마 해안에 너울성 파도(일본명 ‘요리마와리’)가 덮친 날에 강릉 안목항에도 너울성 파도가 들이닥쳤는데 이는 같은 원인에서 비롯했다고 분석했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)