장마철에 우산을 쓴 시민들이 서울 광화문광장 세종대왕동상 앞을 지나고 있다. 이정아 기자 leej@hani.co.kr

장마의 진화

한반도 주변 5개 기단 합주 교향곡

중 ‘메이유’·일 ‘바이우’ 달리 변화무쌍

최광용 교수, 측우기부터 240년 분석

갑오혁명 가물었고, 19세기 후반 ‘소우기’

1990년대 이후 비 많이 온다

한반도 주변 5개 기단 합주 교향곡

중 ‘메이유’·일 ‘바이우’ 달리 변화무쌍

최광용 교수, 측우기부터 240년 분석

갑오혁명 가물었고, 19세기 후반 ‘소우기’

1990년대 이후 비 많이 온다

올해 장마는 언제 시작해서 언제 끝날까? “장마 시작일과 종료일은 장마철이 지난 뒤 장마전선의 형성 유무, 강수량, 한반도 부근 기상 상황 등을 분석해 정합니다.” 기상청 위험기상대응팀의 한상은 사무관의 설명이다. 오늘의 날씨 예보는 내일 정확하게 알 수 있다는 형용모순의 답변인 것 같지만 속사정을 들여다보면 이해가 간다.

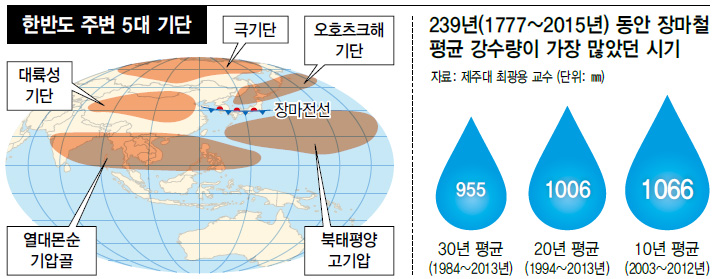

장마는 장마전선 곧 열대성 기단과 한대성 기단 사이에 형성된 정체전선의 영향으로 여름철에 많은 양의 비가 내리는 시기를 말한다. 하지만 정체전선의 형성만으로 장마라고 할 수는 없다. 최소한 사흘 이상 비가 올 수 있는 조건 등이 맞아야 한다. 한반도 주변에서는 이 정체전선의 형성 메커니즘이 복잡다단해 그 시작과 종료 시기를 예상하기가 쉽지 않다.

흔히 장마를 일본 동쪽의 고온다습한 북태평양고기압과 러시아 시베리아 동쪽의 차고 습윤한 오호츠크해 기단의 만남에서 생기는 현상으로 설명한다. 3~4월께 북극의 빙하가 녹아 오호츠크해로 몰려들면 해수면 온도가 0도에 이르고 차가운 곳으로 주변의 따뜻한 공기가 몰려들면서 공기가 압축돼 고기압이 형성된다. 이 영향으로 일본에서는 5월 중하순 매실이 익을 무렵이면 장마(바이우)가 시작된다. 그러나 이 고기압의 높이는 크지 않고 한반도 옆에 동해라는 큰 바다가 있어 우리나라는 직접 영향권에 들어가지 않는다. 바이우는 발생 구조가 단순해 일본은 아직도 장마의 시작일과 종료일을 예보하고 있다.

한반도 서쪽 중국 대륙은 지표면이 드러나 있고 고도가 높아 여름에 접어들어 태양열을 받으면 쉽게 가열되고 공기가 상공으로 올라가 지표에는 공기가 빠져나가 저기압이 생긴다. 이 열저기압 때문에 지상에서는 남서풍이 분다. 상층으로 올라간 공기는 원래 있던 공기층을 압착해 티베트고기압을 만들고 그 가장자리를 따라 동풍이 분다. 저기압은 시계 반대방향으로 상승기류가, 고기압은 시계방향으로 하강기류가 흐르기 때문이다. 상공의 동풍과 지상의 남서풍이 반대 방향으로 불어 마치 오븐 안에서 순환(컨벡션)이 일어나듯 공기가 섞이면서 비구름들이 열을 지어 생겨난다. 이것이 여름 몬순이다. 중국에서는 뚜렷한 현상이 예측되지만 우리나라에는 7월 중순께가 돼야 부분적으로 영향을 끼쳐 예측하기 쉽지 않다. 한상은 사무관은 “북극 지방에 있는 차가운 극기단까지 고려하면 지구상의 모든 공기가 한반도에 접점을 가지고 힘겨루기를 하는 형상이어서 장마가 어느 한두 기단의 결정적 영향이라고 하기 어렵다”고 말했다.

여름철 호우는 대륙의 열저기압과 북태평양고기압 기류가 합쳐지는 동중국해에서 생성된 하층제트에 의한 경우가 열에 아홉은 된다. 하층제트는 1.5㎞ 상공에서 강한 남서풍이 초속 10~12.5m로 부는 바람을 말한다. 한 사무관은 “하층제트의 바람이 가장 강한 곳에서 남북으로 선을 그었을 때 시계로 따지면 12시에서 3시 사이 방향에서 호우가 내릴 가능성이 높다”고 말했다.

근래 들어 여름철에 내리는 비는 양도 많아지고 강도도 세어지는 경향을 보이고 있다. 1994년 이후(1994~2015년) 여름철 강수량은 1994년 이전(1973~1993년)에 비해 10.6% 증가했다. 장마일수는 큰 변화가 없어 그만큼 강도가 세어졌다는 얘기다. 장마 종료 뒤 이어지는 2차 우기에는 더 늘어나 강수량이 이전보다 29.4% 증가했다. 최근 30년 동안 장마 기간에 내린 강수량을 보면, 1986~1995년에 연평균 350.4㎜, 1996~2005년 336.7㎜, 2006~2015년 388.1㎜로 증가했다. 기상학계에서는 1990년대 중반 이후 강수량이 증가한 데 대해 “이례적”이라는 평가를 내리고 있다. 최광용 제주대 지리교육학과 교수(지리학)는 “조사기간이 1973~2015년으로 40여년밖에 되지 않아 이례적이라고 하기에는 분석 대상 기간이 너무 짧다”고 말했다. 최 교수는 조선시대 측우기 자료에 착안해 분석 기간을 18세기 후반부터 240년으로 늘렸다.

세종 때 설치했던 측우기의 강수량 기록은 전란에 의해 중단됐다가 영조 46년(1770년)에 서울 궁궐 등 전국 14개 지점에 측우기를 다시 설치하면서 재개됐다. 이 가운데 왕궁에서 관측한 서울 지점 자료가 <승정원일기>에 남아 있다. 측우기는 측정 단위로 척, 치, 푼을 썼는데 오늘의 단위로는 각각 약 200㎜, 20㎜, 2㎜에 해당한다. 일제 강점기에 서울 종로구 송월동에 설치된 현대 기상장비 자료는 0.1㎜ 단위까지 측정하지만 두 자료를 비교하기 위해 2㎜ 이하 자료는 뺐다. 정현숙 기상청 대변인은 “한때 일제시대 인천관측소 총감독인 와다유지가 측우기 자료를 전근대적인 것으로 보고 현대적 자료와 비교해 보정해 제시한 값을 학계 등에서 인용한 적이 있다. 하지만 최근 분석에서는 측우기로 측정한 원자료가 현대적 장비로 측정한 자료와 비교해 정밀도에서 손색이 없다는 평가를 받고 있다”고 말했다. 최 교수는 1777년부터 2015년까지 239년의 자료를 비교 분석했다. 세계적으로 이렇게 긴 기간의 강수량 자료가 축적돼 있는 경우는 거의 없다.

분석 결과 18세기 중엽부터 19세기 후반까지는 강수량에 큰 변화가 없었다. 그러나 19세기 후반 30년 동안은 서울의 장마철 강수량이 뚜렷하게 감소해 ‘소우기’를 형성했다. 특히 갑오농민혁명이 일어난 1894년은 장마철 강수량이 88㎜에 불과해 조사기간 중 가장 가물었던 해였다. 그해에는 장마가 끝난 뒤 늦여름 내내 단 1푼(2㎜)의 비도 오지 않았다.

이후에는 장마철 강수량이 조금씩 증가하기 시작해 20세기 후반에 올수록 강수량이 증가하고 있다. 특히 1973~2011년에는 10년 단위로 105.3㎜씩 증가했다. 장마철 강수량을 30년, 20년, 10년 단위로 평균을 내보니, 강수량이 가장 많았던 해는, 30년 평균은 1984~2013년으로 955㎜, 20년 평균은 1994~2013년으로 1006㎜, 10년 평균은 2003~2012년으로 1066.0㎜였다. 장기간 분석에서도 1990년대 중반 이후 장마철 강수량 증가가 이례적이라는 것이 증명된 것이다. 최광용 교수는 “대륙지역의 기압이 과거보다 높아져 극지방에서 중국 동부를 따라 기류가 내려올 수 있는 조건이 형성되고 이 기류가 아열대 고기압과 만나는 경향이 많아져 강수량이 증가한 것으로 분석된다”고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

근래 들어 여름철에 내리는 비는 양도 많아지고 강도도 세어지는 경향을 보이고 있다. 1994년 이후(1994~2015년) 여름철 강수량은 1994년 이전(1973~1993년)에 비해 10.6% 증가했다. 장마일수는 큰 변화가 없어 그만큼 강도가 세어졌다는 얘기다. 장마 종료 뒤 이어지는 2차 우기에는 더 늘어나 강수량이 이전보다 29.4% 증가했다. 최근 30년 동안 장마 기간에 내린 강수량을 보면, 1986~1995년에 연평균 350.4㎜, 1996~2005년 336.7㎜, 2006~2015년 388.1㎜로 증가했다. 기상학계에서는 1990년대 중반 이후 강수량이 증가한 데 대해 “이례적”이라는 평가를 내리고 있다. 최광용 제주대 지리교육학과 교수(지리학)는 “조사기간이 1973~2015년으로 40여년밖에 되지 않아 이례적이라고 하기에는 분석 대상 기간이 너무 짧다”고 말했다. 최 교수는 조선시대 측우기 자료에 착안해 분석 기간을 18세기 후반부터 240년으로 늘렸다.

세종 때 설치했던 측우기의 강수량 기록은 전란에 의해 중단됐다가 영조 46년(1770년)에 서울 궁궐 등 전국 14개 지점에 측우기를 다시 설치하면서 재개됐다. 이 가운데 왕궁에서 관측한 서울 지점 자료가 <승정원일기>에 남아 있다. 측우기는 측정 단위로 척, 치, 푼을 썼는데 오늘의 단위로는 각각 약 200㎜, 20㎜, 2㎜에 해당한다. 일제 강점기에 서울 종로구 송월동에 설치된 현대 기상장비 자료는 0.1㎜ 단위까지 측정하지만 두 자료를 비교하기 위해 2㎜ 이하 자료는 뺐다. 정현숙 기상청 대변인은 “한때 일제시대 인천관측소 총감독인 와다유지가 측우기 자료를 전근대적인 것으로 보고 현대적 자료와 비교해 보정해 제시한 값을 학계 등에서 인용한 적이 있다. 하지만 최근 분석에서는 측우기로 측정한 원자료가 현대적 장비로 측정한 자료와 비교해 정밀도에서 손색이 없다는 평가를 받고 있다”고 말했다. 최 교수는 1777년부터 2015년까지 239년의 자료를 비교 분석했다. 세계적으로 이렇게 긴 기간의 강수량 자료가 축적돼 있는 경우는 거의 없다.

분석 결과 18세기 중엽부터 19세기 후반까지는 강수량에 큰 변화가 없었다. 그러나 19세기 후반 30년 동안은 서울의 장마철 강수량이 뚜렷하게 감소해 ‘소우기’를 형성했다. 특히 갑오농민혁명이 일어난 1894년은 장마철 강수량이 88㎜에 불과해 조사기간 중 가장 가물었던 해였다. 그해에는 장마가 끝난 뒤 늦여름 내내 단 1푼(2㎜)의 비도 오지 않았다.

이후에는 장마철 강수량이 조금씩 증가하기 시작해 20세기 후반에 올수록 강수량이 증가하고 있다. 특히 1973~2011년에는 10년 단위로 105.3㎜씩 증가했다. 장마철 강수량을 30년, 20년, 10년 단위로 평균을 내보니, 강수량이 가장 많았던 해는, 30년 평균은 1984~2013년으로 955㎜, 20년 평균은 1994~2013년으로 1006㎜, 10년 평균은 2003~2012년으로 1066.0㎜였다. 장기간 분석에서도 1990년대 중반 이후 장마철 강수량 증가가 이례적이라는 것이 증명된 것이다. 최광용 교수는 “대륙지역의 기압이 과거보다 높아져 극지방에서 중국 동부를 따라 기류가 내려올 수 있는 조건이 형성되고 이 기류가 아열대 고기압과 만나는 경향이 많아져 강수량이 증가한 것으로 분석된다”고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)