남한강 최대의 자연습지인 바위늪구비 일대는 대규모 준설로 대부분 사라졌다. 4대강 사업 전인 2009년 8월 경기도 여주군 강천면 강천리의 바위늪구비 입구에서 찍은 사진과 같은 장소에서 지난 4월 초 찍은 사진을 비교하면 생태계가 얼마나 파괴됐는지 알 수 있다. 공정률이 80%를 웃도는 최근에는 이곳에 나무를 심고 잔디를 까는 등 공원 조경공사를 하고 있다. (왼쪽·가운데 사진) 녹색연합 제공. 17일 오후 경기도 여주군 강천면 굴암리 남한강교에서 바라본 바위늪구비는 공원처럼 변해 옛 모습을 찾을 길이 없다(오른쪽 사진). 여주/김정효 기자 hyopd@hani.co.kr (※ 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다)

1㎞이상 펼쳐졌던 모래밭

85년 댐으로 자갈밭 된뒤

습지군으로 자연 탈바꿈 2009년 이포·여주보 등 공사

단양쑥부쟁이 등 훼손되고

강변개발 바람에 땅값 급등 “마을에서 강까지 족히 1㎞는 걸었어요. 넓은 모래밭에서 달밤에는 공을 찼죠.” 토마토 비닐하우스에서 김홍섭(52)씨가 땀을 닦으며 나왔다. 강을 건너다니는 호랑이와 큰비에 승천하는 이무기가 살았다는 바위늪구비에서 그는 어릴 적부터 뛰어놀았다. 경기 여주군 강천면 강천·굴암리 바위늪구비에는 바위늪구비늪(굴암늪)을 포함해 18개의 둠벙과 습지가 펼쳐져 있다. 여주 사람들은 예부터 남한강 모래에 기대 살았다. 김씨네는 강 건너 도리섬(삼합리섬) 4600㎡(1500평)에 땅콩 씨를 뿌렸다. 강변에 사는 여주 사람들치고 남한강에 땅을 부쳐 먹지 않은 사람들이 없었다. 이런 땅을 ‘섬밭’이라고 불렀다. 그러다가 1985년 남한강 상류에 충주댐이 들어서면서 강은 첫 변화를 맞았다. “큰비가 모래를 다 쓸어가 자갈밭으로 바뀌었어요. 땅콩 농사도 그만 뒀고. 물 온도도 한참 차졌어요. 충주댐이 강을 망쳤죠.” 그래도 강은 금방 평형을 되찾았다. 한해 물을 머금고 있던 굴암늪은 여름이면 홍수를 맞아 오래된 물을 버리고 깨끗해졌다. 1980년대 골재 채취로 파해쳐진 웅덩이들도 마찬가지였다. 바위늪구비는 거대한 습지군으로 변모했다. 여주 토박이인 박희진(38)씨는 2004년부터 사람들과 습지를 걸었고 2009년 생태탐방로인 ‘여강길’을 만들었다. 그가 말했다.

“물난리가 나면 그해 땅콩을 망쳤지만 이듬해 소출은 좋아졌다고 해요. 불어난 강물이 거름이 되었으니까요. 어른들은 물난리를 생활의 일부로 받아들였죠. 단양쑥부쟁이와 표범장지뱀, 고라니와 온갖 물새들이 사는 바위늪구비는 인간과 자연이 만나는 접점이었죠. 적어도 2년 전만 해도 남한강이 그 정도는 됐어요.”

홍수를 막고 부족한 물을 확보하겠다는 ‘4대강 사업’의 구체적인 계획이 나온 게 2009년 가을이다. 남한강에는 이포·여주·강천보의 건설 계획이 발표됐다. 이듬해 1월 바위늪구비에서도 덤프트럭과 포클레인이 굉음을 내기 시작했다. 포클레인이 24시간 습지를 팠고 덤프트럭은 줄을 서 ‘준설토’를 실어갔다.

그리고 지난해 4월, 4대강 사업은 ‘최대 위기’를 맞았다. 바위늪구비 건너편 도리섬에서 법정보호종인 단양쑥부쟁이 군락지가 포클레인에 파해쳐지고 있는 현장이 적발된 것이다. 이를 적발한 이들은 일주일에 두 번 공사현장을 순찰한다는 한강환경청 직원이 아니라 환경단체 활동가들이었다.

이 사실이 언론에 크게 보도되자, 환경부는 도리섬 공사를 중단하고 바위늪구비 일대를 포함한 6공구의 생태계에 대한 전수조사를 명령했다. 하지만 공사는 아랑곳없이 진행됐다. 당시 4대강살리기 추진본부 관계자는 “환경부 공문은 도리섬 전체 공사를 중단하라는 게 아니고 단양쑥부쟁이 훼손지만 중단하라는 의미”라며 “주변에서는 계속 준설공사를 할 것”이라고 말했다. 환경부는 모호한 태도를 보이며 공사를 중단시키지 않았다. 도리섬은 깃발로 꽂힌 준설예정선을 따라 계획대로 깎여 나갔다.

지난 17일 찾은 남한강 사업구간은 완공을 눈앞에 두고 있었다. 박성순 한국수자원공사 강천보사업단장은 “강천보 등 구조물은 다 됐고 둔치의 조경공사만 남았다”고 말했다.

무엇이 변했을까. 올해 안 지정되는 친수지구 ‘0순위’로 거론되는 이포보 근처에는 부동산업체 30~40곳이 들어섰다. 전원주택 땅값은 3.3㎡(1평)당 최고 100만원까지 치솟았다. 농사로 용도가 제한된 농림지도 30만~40만원까지 올랐다. 부동산업체 관계자는 “친수구역으로 지정되면 규제가 풀리기 때문에 투자 목적이라면 농림지가 낫다”고 했다. 그가 말을 이었다. “4대강 개발지역에서 여기가 핵심이예요. 멋있게 신도시 만들어서 유럽에 수출할 거예요.”

바위늪구비도 ‘상전벽해’의 변화를 겪었다. 굴암늪을 중심으로 퍼져 있던 크고작은 습지는 사라졌다. 굴암늪의 경우도 정부는 보존한다고 약속했지만 사실은 달랐다. 굴암늪은 더이상 늪이 아니었다. 늪의 옆구리로 ‘인공 샛강’이 파헤쳐져 본류와 연결됐다. 김성만 녹색연합 활동가는 “여름에만 물길이 나던 늪이 인공수로로 연중 연결됨으로써 습지 생태계가 단절됐다”고 말했다.

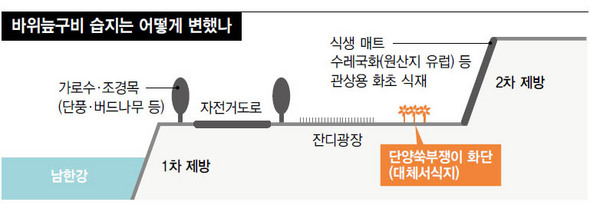

고라니가 뛰놀고 사람들이 섬밭을 일궜던 남한강 최대의 야생습지 바위늪구비는 거대한 공원으로 바뀌었다. 층층둥굴레가 살던 강변엔 사석이 깔리고 습지와 물억새 지대에는 고수부지가 이어졌다. 정중앙에는 거대한 잔디광장이 펼쳐졌다.

자연적으로 살던 버드나무는 뽑히고 산책로 양쪽으로 가로수가 심어졌다. 이 일대 굴암지구에만 1300그루가 식재됐다. 이곳과는 전혀 어울리지 않는 단풍나무도 있다. 공원 한쪽 울타리 안에는 단양쑥부쟁이가 자라고 있었다. 공사현장에서 뽑아 옮겨 심은 이른바 ‘대체서식지’다. 고수부지의 야생화단과 다를 바 없었다. 바위늪구비의 풍경은 흡사 서울의 한강 고수부지를 흉내내 성형수술한 것처럼 보였다.

바위늪구비 주변 땅값도 1년 만에 20~30% 올랐다. 물론 농사짓는 땅이 전부인 주민 김홍섭씨에게 ‘남 이야기’다. 그가 말했다. “자연이 만든 아름다움과 사람이 만든 아름다움은 달라요. 언젠가는 우리가 저버린 강의 옛 모습을 그리워하겠죠.”

여주/글 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

“물난리가 나면 그해 땅콩을 망쳤지만 이듬해 소출은 좋아졌다고 해요. 불어난 강물이 거름이 되었으니까요. 어른들은 물난리를 생활의 일부로 받아들였죠. 단양쑥부쟁이와 표범장지뱀, 고라니와 온갖 물새들이 사는 바위늪구비는 인간과 자연이 만나는 접점이었죠. 적어도 2년 전만 해도 남한강이 그 정도는 됐어요.”

홍수를 막고 부족한 물을 확보하겠다는 ‘4대강 사업’의 구체적인 계획이 나온 게 2009년 가을이다. 남한강에는 이포·여주·강천보의 건설 계획이 발표됐다. 이듬해 1월 바위늪구비에서도 덤프트럭과 포클레인이 굉음을 내기 시작했다. 포클레인이 24시간 습지를 팠고 덤프트럭은 줄을 서 ‘준설토’를 실어갔다.

그리고 지난해 4월, 4대강 사업은 ‘최대 위기’를 맞았다. 바위늪구비 건너편 도리섬에서 법정보호종인 단양쑥부쟁이 군락지가 포클레인에 파해쳐지고 있는 현장이 적발된 것이다. 이를 적발한 이들은 일주일에 두 번 공사현장을 순찰한다는 한강환경청 직원이 아니라 환경단체 활동가들이었다.

이 사실이 언론에 크게 보도되자, 환경부는 도리섬 공사를 중단하고 바위늪구비 일대를 포함한 6공구의 생태계에 대한 전수조사를 명령했다. 하지만 공사는 아랑곳없이 진행됐다. 당시 4대강살리기 추진본부 관계자는 “환경부 공문은 도리섬 전체 공사를 중단하라는 게 아니고 단양쑥부쟁이 훼손지만 중단하라는 의미”라며 “주변에서는 계속 준설공사를 할 것”이라고 말했다. 환경부는 모호한 태도를 보이며 공사를 중단시키지 않았다. 도리섬은 깃발로 꽂힌 준설예정선을 따라 계획대로 깎여 나갔다.

지난 17일 찾은 남한강 사업구간은 완공을 눈앞에 두고 있었다. 박성순 한국수자원공사 강천보사업단장은 “강천보 등 구조물은 다 됐고 둔치의 조경공사만 남았다”고 말했다.

무엇이 변했을까. 올해 안 지정되는 친수지구 ‘0순위’로 거론되는 이포보 근처에는 부동산업체 30~40곳이 들어섰다. 전원주택 땅값은 3.3㎡(1평)당 최고 100만원까지 치솟았다. 농사로 용도가 제한된 농림지도 30만~40만원까지 올랐다. 부동산업체 관계자는 “친수구역으로 지정되면 규제가 풀리기 때문에 투자 목적이라면 농림지가 낫다”고 했다. 그가 말을 이었다. “4대강 개발지역에서 여기가 핵심이예요. 멋있게 신도시 만들어서 유럽에 수출할 거예요.”

바위늪구비도 ‘상전벽해’의 변화를 겪었다. 굴암늪을 중심으로 퍼져 있던 크고작은 습지는 사라졌다. 굴암늪의 경우도 정부는 보존한다고 약속했지만 사실은 달랐다. 굴암늪은 더이상 늪이 아니었다. 늪의 옆구리로 ‘인공 샛강’이 파헤쳐져 본류와 연결됐다. 김성만 녹색연합 활동가는 “여름에만 물길이 나던 늪이 인공수로로 연중 연결됨으로써 습지 생태계가 단절됐다”고 말했다.

고라니가 뛰놀고 사람들이 섬밭을 일궜던 남한강 최대의 야생습지 바위늪구비는 거대한 공원으로 바뀌었다. 층층둥굴레가 살던 강변엔 사석이 깔리고 습지와 물억새 지대에는 고수부지가 이어졌다. 정중앙에는 거대한 잔디광장이 펼쳐졌다.

자연적으로 살던 버드나무는 뽑히고 산책로 양쪽으로 가로수가 심어졌다. 이 일대 굴암지구에만 1300그루가 식재됐다. 이곳과는 전혀 어울리지 않는 단풍나무도 있다. 공원 한쪽 울타리 안에는 단양쑥부쟁이가 자라고 있었다. 공사현장에서 뽑아 옮겨 심은 이른바 ‘대체서식지’다. 고수부지의 야생화단과 다를 바 없었다. 바위늪구비의 풍경은 흡사 서울의 한강 고수부지를 흉내내 성형수술한 것처럼 보였다.

바위늪구비 주변 땅값도 1년 만에 20~30% 올랐다. 물론 농사짓는 땅이 전부인 주민 김홍섭씨에게 ‘남 이야기’다. 그가 말했다. “자연이 만든 아름다움과 사람이 만든 아름다움은 달라요. 언젠가는 우리가 저버린 강의 옛 모습을 그리워하겠죠.”

여주/글 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

85년 댐으로 자갈밭 된뒤

습지군으로 자연 탈바꿈 2009년 이포·여주보 등 공사

단양쑥부쟁이 등 훼손되고

강변개발 바람에 땅값 급등 “마을에서 강까지 족히 1㎞는 걸었어요. 넓은 모래밭에서 달밤에는 공을 찼죠.” 토마토 비닐하우스에서 김홍섭(52)씨가 땀을 닦으며 나왔다. 강을 건너다니는 호랑이와 큰비에 승천하는 이무기가 살았다는 바위늪구비에서 그는 어릴 적부터 뛰어놀았다. 경기 여주군 강천면 강천·굴암리 바위늪구비에는 바위늪구비늪(굴암늪)을 포함해 18개의 둠벙과 습지가 펼쳐져 있다. 여주 사람들은 예부터 남한강 모래에 기대 살았다. 김씨네는 강 건너 도리섬(삼합리섬) 4600㎡(1500평)에 땅콩 씨를 뿌렸다. 강변에 사는 여주 사람들치고 남한강에 땅을 부쳐 먹지 않은 사람들이 없었다. 이런 땅을 ‘섬밭’이라고 불렀다. 그러다가 1985년 남한강 상류에 충주댐이 들어서면서 강은 첫 변화를 맞았다. “큰비가 모래를 다 쓸어가 자갈밭으로 바뀌었어요. 땅콩 농사도 그만 뒀고. 물 온도도 한참 차졌어요. 충주댐이 강을 망쳤죠.” 그래도 강은 금방 평형을 되찾았다. 한해 물을 머금고 있던 굴암늪은 여름이면 홍수를 맞아 오래된 물을 버리고 깨끗해졌다. 1980년대 골재 채취로 파해쳐진 웅덩이들도 마찬가지였다. 바위늪구비는 거대한 습지군으로 변모했다. 여주 토박이인 박희진(38)씨는 2004년부터 사람들과 습지를 걸었고 2009년 생태탐방로인 ‘여강길’을 만들었다. 그가 말했다.

바위늪구비 습지는 어떻게 변했나

이슈4대강

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)