금속노조 소속 자동차 하청업체 노동자들이 지난 4월3일 ‘2009 서울 모터쇼’가 열린 경기 일산 킨텍스 앞에서 강제휴업과 대량해고 중단, 총고용 보장 등을 요구하며 차량에 소의 피를 뿌리고 있다. 고양/김태형 기자 xogud555@hani.co.kr

[실업급여 100만명 시대 고용정책 판을 바꾸자] ③ 정규직 노조의 책임

비정규직 채용 묵인…경영악화 때 ‘해고 완충지대’로

‘사내하청 반대’ 외치지만 임단협 땐 후순위 요구사항

비정규직 채용 묵인…경영악화 때 ‘해고 완충지대’로

‘사내하청 반대’ 외치지만 임단협 땐 후순위 요구사항

인천시 부평의 지엠대우차에서 2003년부터 일한 박아무개(39)씨는 지난달 말 공장을 떠났다. “지난해 말 생산량이 감소하면서, 누군가는 공장을 떠나야 할 거라는 얘기가 떠돌았어요. 그 ‘누군가’는 비정규직이 될 것이고, 비정규직이 일하는 생산라인에 정규직이 들어올 거라고 했죠.”

박씨는 지엠대우차의 사내하청업체인 ㄱ사에서 주유구 뚜껑과 에이비에스(ABS) 센서 등을 달았다. 자동차가 생산라인을 타고 오면 3분 안에 작업을 모두 마쳐야 하는 일이다. 박씨는 “손놀림을 빠르게 하고 부산하게 움직여야 하는 일은 정규직들이 꺼려, 사내하청 노동자들이 맡고 있다”고 말했다.

해고가 표면화된 건 회사에서 무급순환휴직을 발표한 지난 5월이었다. 그는 휴직서에 도장을 찍지 않았지만, 그렇다고 출근해봤자 할 일은 없었다. 경제 위기 여파로 생산량이 줄어들자 정규직들이 비정규직이 맡고 있는 업무를 꿰차고 들어왔기 때문이다. “6월에는 급기야 희망퇴직 신청을 받았어요. 위로금 300만원에 연월차 수당을 다 주겠으니, 사장은 이거라도 받고 나가라더군요.”

이 회사 직원 70명 가운데 조합원 7명을 뺀 거의 전부가 희망퇴직을 신청했다고 박씨는 말했다. 박씨는 희망퇴직을 신청하지 않았고, 회사는 결국 박씨와 근로계약을 갱신하지 않았다. 박씨는 지금 인천시에서 ‘알바’를 하면서 살고 있다.

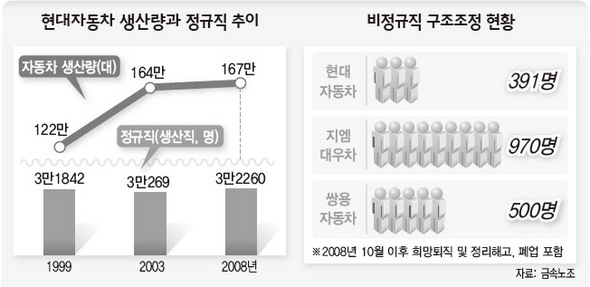

금속노조가 집계한 자료를 보면, 경제 위기가 본격화한 지난해 10월부터 이런 방식으로 일자리에서 밀려난 비정규직은 완성차 3사에서 1800여명에 이른다. 희망퇴직과 정리해고 등을 포함해 현대차 391명, 지엠대우차 970명, 쌍용차 500명 등이 일자리를 잃었다. 박점규 전국금속노동조합 미조직비정규부장은 “최근 들어 정규직의 전환 배치로 일자리를 잃은 비정규직 노동자가 급증하고 있다”고 말했다.

이런 해고 관행에 대해 이병훈 중앙대 교수(사회학)는 “대공장 노조가 고용 안정성을 위한 완충장치를 얻기 위해 회사와 담합·타협해온 것”이라고 지적했다. 회사는 비정규직을 채용하고 정규직 노조는 눈을 감는다. 그러면 일자리에서 ‘해고 완충지대’가 생긴다. 경영 사정이 어려우면 회사는 완충지대의 노동자를 먼저 해고하면 된다. 완충지대는 하청·파견업체 소속 노동자 등 비정규직이 담당한다. 비정규직은 고용 사정에 따라 늘었다 줄었다 하는 ‘고무줄’ 신세가 되지만, 정규직은 완충지대 밖의 ‘고용 안전지대’로 피할 수 있다.

그래서 정규직 노조가 이런 ‘단맛’에 길들여져 회사의 비정규직 남용에 브레이크를 걸지 않는다는 비판이 나온다. 현대차의 경우, 지난해 167만대를 생산해 1999년 122만대보다 생산량이 45만대 늘었지만, 직접 고용한 정규직 생산직 인원은 3만1842명에서 3만2260명으로 단 418명 늘어나는데 그쳤다. 반면 사내하청업체 비정규직은 급속하게 늘어 올해 초 8000명에 이른다. 금속노조의 박 부장은 “2000년 현대차노조가 사내하청을 16.9%까지 쓸 수 있도록 회사와 합의한 게 결정적인 계기가 돼, 1990년대만 해도 극소수에 불과하던 정규직과 함께 일하는 생산라인 비정규직이 급격하기 늘어났다”며 “공장 자동화와 노동생산성의 증가 때문에 일자리 증가가 더디어진 측면도 있지만, 늘어난 생산량에 필요한 일자리 증가분의 상당수를 비정규직이 채운 것만은 분명하다”고 말했다.

완성차 3사를 포함한 금속노조 소속 사업장도 마찬가지다. 금속노조 사내하청 비정규직은 2001년 3만9167명에서 2007년 6만4767명으로 갑절 넘게 늘었다.

그래서 정규직 노조가 이런 ‘단맛’에 길들여져 회사의 비정규직 남용에 브레이크를 걸지 않는다는 비판이 나온다. 현대차의 경우, 지난해 167만대를 생산해 1999년 122만대보다 생산량이 45만대 늘었지만, 직접 고용한 정규직 생산직 인원은 3만1842명에서 3만2260명으로 단 418명 늘어나는데 그쳤다. 반면 사내하청업체 비정규직은 급속하게 늘어 올해 초 8000명에 이른다. 금속노조의 박 부장은 “2000년 현대차노조가 사내하청을 16.9%까지 쓸 수 있도록 회사와 합의한 게 결정적인 계기가 돼, 1990년대만 해도 극소수에 불과하던 정규직과 함께 일하는 생산라인 비정규직이 급격하기 늘어났다”며 “공장 자동화와 노동생산성의 증가 때문에 일자리 증가가 더디어진 측면도 있지만, 늘어난 생산량에 필요한 일자리 증가분의 상당수를 비정규직이 채운 것만은 분명하다”고 말했다.

완성차 3사를 포함한 금속노조 소속 사업장도 마찬가지다. 금속노조 사내하청 비정규직은 2001년 3만9167명에서 2007년 6만4767명으로 갑절 넘게 늘었다.

물론 이런 관행을 없애려는 시도가 없었던 것은 아니다. 대부분의 노조는 정규직 신규 채용 확대와 사내 하청 반대 등을 주요 사업계획으로 잡았지만, 실제 임·단협에서 임금 인상에 주력하던 노조들이 핵심 사항으로 요구한 경우는 드물다. 전문가들은 노조도 ‘고용의 주체’라는 책임감을 갖고 고용 활동에 개입해야 한다고 지적한다. 자신의 일자리를 지키는 수세적인 위치에서 벗어나 사회와 일자리를 나누고 이를 기업에 요구해야 한다는 것이다. 우선 상시직 업무에는 정규직을 채용하는 원칙을 임·단협 핵심사항으로 요구해 일자리의 질이 저하되는 걸 막아야 한다는 지적이 나온다. 정규직과 비정규직이 하나의 노조에서 활동하고, 사업장 내 비정규직을 정규직화하는 것도 당장 시작할 수 있는 일이다. 일자리를 나누는 데 노조가 적극적으로 나서야 한다는 주장도 제기된다. 정리해고 반대·총고용 보장만을 요구하는 경직성에서 벗어나 근로시간 교대제로 바꾸거나 노동시간을 단축해 새 일자리를 만들자는 것이다. 새로 생성된 일자리는 신규 인력으로 대체돼야 한다. 고용 위기가 주기적으로 닥치는 최근의 경제 상황을 볼 때, 노사가 상시적인 인력조정 절차를 마련해야 한다는 지적도 높다. 이 교수는 “노동시간 단축, 임금 삭감, 희망퇴직 등 단계별 대응계획을 노사가 미리 합의하고, 비정규직 사용량을 규제하는 방향으로 노조가 고용 대안을 세워야 한다”고 말했다. 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

비정규직 잘라 고용안정…대기업 노조 ‘양심불량’

물론 이런 관행을 없애려는 시도가 없었던 것은 아니다. 대부분의 노조는 정규직 신규 채용 확대와 사내 하청 반대 등을 주요 사업계획으로 잡았지만, 실제 임·단협에서 임금 인상에 주력하던 노조들이 핵심 사항으로 요구한 경우는 드물다. 전문가들은 노조도 ‘고용의 주체’라는 책임감을 갖고 고용 활동에 개입해야 한다고 지적한다. 자신의 일자리를 지키는 수세적인 위치에서 벗어나 사회와 일자리를 나누고 이를 기업에 요구해야 한다는 것이다. 우선 상시직 업무에는 정규직을 채용하는 원칙을 임·단협 핵심사항으로 요구해 일자리의 질이 저하되는 걸 막아야 한다는 지적이 나온다. 정규직과 비정규직이 하나의 노조에서 활동하고, 사업장 내 비정규직을 정규직화하는 것도 당장 시작할 수 있는 일이다. 일자리를 나누는 데 노조가 적극적으로 나서야 한다는 주장도 제기된다. 정리해고 반대·총고용 보장만을 요구하는 경직성에서 벗어나 근로시간 교대제로 바꾸거나 노동시간을 단축해 새 일자리를 만들자는 것이다. 새로 생성된 일자리는 신규 인력으로 대체돼야 한다. 고용 위기가 주기적으로 닥치는 최근의 경제 상황을 볼 때, 노사가 상시적인 인력조정 절차를 마련해야 한다는 지적도 높다. 이 교수는 “노동시간 단축, 임금 삭감, 희망퇴직 등 단계별 대응계획을 노사가 미리 합의하고, 비정규직 사용량을 규제하는 방향으로 노조가 고용 대안을 세워야 한다”고 말했다. 남종영 기자 fandg@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)