영양사 첫 월급, 정규직의 66%

20년차때엔 39%로 더 떨어져

정규직 호봉제 적용 안된 탓

20년차때엔 39%로 더 떨어져

정규직 호봉제 적용 안된 탓

정부가 일자리 안정을 꾀한다며 지속적으로 학교 비정규직 노동자를 무기계약직으로 전환하고 있으나 근속기간이 길어질수록 정규직 노동자와의 임금격차가 커지는 것으로 나타났다. 20년차의 경우 정규직의 40% 수준에 불과했다. 임금체계를 손보지 않는 한 무기계약직화 정책은 ‘반쪽짜리’에 그칠 공산이 크다는 지적이 인다.

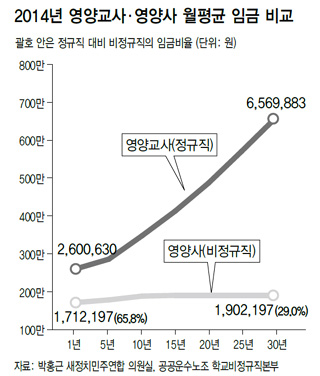

26일 공공운수노조 학교비정규직본부가 박홍근 새정치민주연합 의원이 공개한 ‘2014년 학교회계직원 실태조사 결과’를 분석한 자료를 보면, 무기계약직 전환율은 96%에 이르지만 같은 일을 하는 정규직과의 임금격차는 갈수록 벌어졌다. 정부가 무기계약직 전환을 시작한 2007년 이후 올해까지 학교 비정규직 가운데 1년 이상 상시·지속 업무에 종사해 무기계약직 전환 대상이 된 11만2064명 중 10만7783명(96.2%)이 무기계약직으로 전환됐다. 하지만 정규직과 비교 가능한 비정규직 영양사, 조리원의 첫 평균임금은 정규직의 65.8%, 63.2%였으나 10년차 때는 정규직의 54.1%, 49.3%로 뚝 떨어졌다. 20년차가 되면 39.1%, 40.7%로 격차는 더 벌어지는 것으로 나타났다. 예컨대 같은 일을 하더라도 정규직 영양교사와 비정규직 영양사의 월급 차이는 1년차의 경우 89만원이었지만, 30년차가 되면 467만원까지 벌어졌다. 학교 비정규직의 다수(34.5%)를 차지하는 조리원도 정규직과 월급 차이가 1년차 때 67만원에서 30년차 때 236만원으로 커졌다.

이런 현상이 빚어지는 이유는 학교 정규직 노동자는 근속연수를 인정해 해마다 자동으로 임금이 오르는 호봉제를 적용받는 반면, 비정규직은 근무일수에 따른 단일급 보수체계를 적용받아서다. 임금 상승 체계를 두고 있지 않은 것이다. 게다가 학교 비정규직은 정규직에게는 주는 식대와 성과상여금도 없다. 올해부터 만 3년 이상 일한 비정규직은 1년에 2만원씩(상한액 19만원) 장기근무 가산금이 인상됐지만 만 10년을 일한 비정규직 영양사의 평균 월급은 지난해 정규직의 52.9%에서 올해 52.7%로 비슷해 정책 효과가 없는 것으로 나타났다.

이런 문제를 해결하고자 정규직인 학교의 교원 등에 준해 보수를 정하고, 방학 기간에도 평균임금의 70% 이상 휴업수당을 지급하도록 하는 ‘교육공무직원의 채용 및 처우에 관한 법률’이 2012년 발의됐으나 아직 상임위도 통과하지 못했다. 배동산 학교비정규직본부 정책국장은 “임금체계가 바뀌지 않으면 학교 비정규직의 심각한 임금격차와 저임금 구조는 개선될 수 없다. 교육공무직원 법률을 신속히 제정해 모든 학교 비정규직에 적용될 수 있는 호봉제 등이 도입돼야 한다”고 지적했다.

김민경 기자 salmat@hani.co.kr

26일 공공운수노조 학교비정규직본부가 박홍근 새정치민주연합 의원이 공개한 ‘2014년 학교회계직원 실태조사 결과’를 분석한 자료를 보면, 무기계약직 전환율은 96%에 이르지만 같은 일을 하는 정규직과의 임금격차는 갈수록 벌어졌다. 정부가 무기계약직 전환을 시작한 2007년 이후 올해까지 학교 비정규직 가운데 1년 이상 상시·지속 업무에 종사해 무기계약직 전환 대상이 된 11만2064명 중 10만7783명(96.2%)이 무기계약직으로 전환됐다. 하지만 정규직과 비교 가능한 비정규직 영양사, 조리원의 첫 평균임금은 정규직의 65.8%, 63.2%였으나 10년차 때는 정규직의 54.1%, 49.3%로 뚝 떨어졌다. 20년차가 되면 39.1%, 40.7%로 격차는 더 벌어지는 것으로 나타났다. 예컨대 같은 일을 하더라도 정규직 영양교사와 비정규직 영양사의 월급 차이는 1년차의 경우 89만원이었지만, 30년차가 되면 467만원까지 벌어졌다. 학교 비정규직의 다수(34.5%)를 차지하는 조리원도 정규직과 월급 차이가 1년차 때 67만원에서 30년차 때 236만원으로 커졌다.

이런 현상이 빚어지는 이유는 학교 정규직 노동자는 근속연수를 인정해 해마다 자동으로 임금이 오르는 호봉제를 적용받는 반면, 비정규직은 근무일수에 따른 단일급 보수체계를 적용받아서다. 임금 상승 체계를 두고 있지 않은 것이다. 게다가 학교 비정규직은 정규직에게는 주는 식대와 성과상여금도 없다. 올해부터 만 3년 이상 일한 비정규직은 1년에 2만원씩(상한액 19만원) 장기근무 가산금이 인상됐지만 만 10년을 일한 비정규직 영양사의 평균 월급은 지난해 정규직의 52.9%에서 올해 52.7%로 비슷해 정책 효과가 없는 것으로 나타났다.

이런 문제를 해결하고자 정규직인 학교의 교원 등에 준해 보수를 정하고, 방학 기간에도 평균임금의 70% 이상 휴업수당을 지급하도록 하는 ‘교육공무직원의 채용 및 처우에 관한 법률’이 2012년 발의됐으나 아직 상임위도 통과하지 못했다. 배동산 학교비정규직본부 정책국장은 “임금체계가 바뀌지 않으면 학교 비정규직의 심각한 임금격차와 저임금 구조는 개선될 수 없다. 교육공무직원 법률을 신속히 제정해 모든 학교 비정규직에 적용될 수 있는 호봉제 등이 도입돼야 한다”고 지적했다.

김민경 기자 salmat@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)