최근 18년간 비자발적 실직 경험 2248명 분석 결과

2030보다 큰 충격…실직 4년 지나도 소득회복 안돼

“미국처럼 임금손실지원금 도입 등 제도적 보완 필요”

2030보다 큰 충격…실직 4년 지나도 소득회복 안돼

“미국처럼 임금손실지원금 도입 등 제도적 보완 필요”

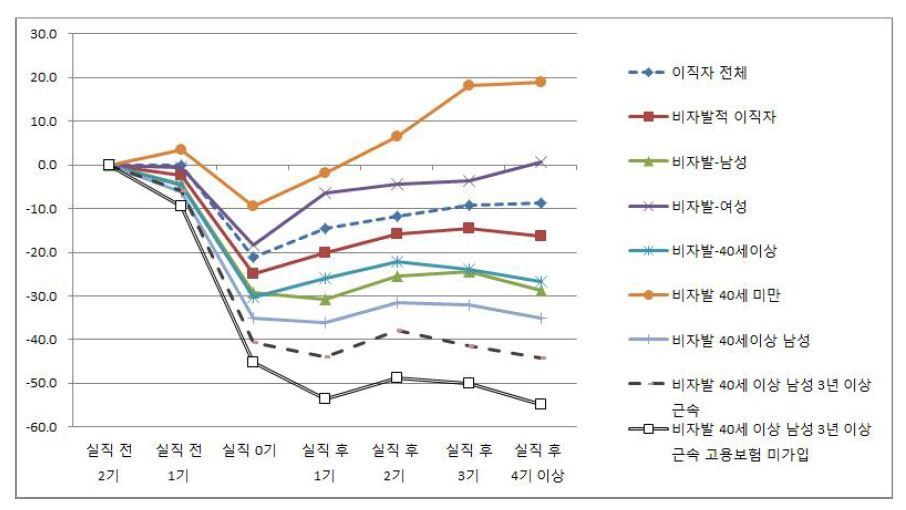

40대 이후 남성 노동자들이 비자발적으로 실직할 경우 임금손실이 월평균 35.1%로 다른 연령층에 비해 훨씬 큰 것으로 나타났다. 20~30대의 경우 비자발적 실직을 했더라도 몇 년 뒤 예전의 임금 수준을 회복하지만, 중고령 노동자일수록 회복이 어려운 것으로 드러났다.

이상호 한국고용정보원 부연구위원과 이지은 한국노동연구원 전문위원이 최근 발표한 ‘중고령자의 실직이 임금·소득 손실에 미치는 효과’ 논문을 보면, 실직하지 않았다면 받았을 임금과 실직 이후에 받게 된 임금의 차이인 ‘임금손실’은 연령에 따라 큰 차이를 보이는 것으로 나타났다. 비자발적 이직일지라도 40대 미만인 경우 실직 발생 시점에만 월평균 9.5%의 임금손실이 발생한 뒤 2년 뒤부터는 동일한 직장을 유지하는 것보다 더 높은 임금 수준으로 회복됐지만, 40대 이상의 경우 실직 발생 시점에서 30.8%의 임금손실이 발생한 뒤 실직 4년 이후에도 25%의 임금손실이 유지됐다.

같은 40대 이상 일지라도 △남성인 경우 △이전 직장에서 3년 이상 근무했을 경우 △고용보험에 가입하지 않았을 경우 이같은 손실은 더욱 크게 나타났다. 40대 이상 남성은 실직 시점에서 월평균 임금손실이 35.1%로 나타났고, 근속 기간이 3년 이상일 경우 손실 규모는 40.5%까지 더욱 커졌다. 고용보험에 가입하지 않았을 경우 임금손실은 실직 당시 45.2%였다가, 실직 4년 이후에도 54.8% 임금손실이 발생했다. 개인의 임금손실은 가구소득 손실로 이어졌다. 40대 이상 남성 중 장기근속자의 경우 가구 총소득은 실직 1년 이후 33.1%까지 감소한 뒤, 4년 이엔 27%로 지속했다. 이번 논문은 1998~2015년 노동패널 자료를 통해 1번 이상 실직을 경험한 노동자 2248명의 7년간 임금·소득 현황을 분석한 결과다.

이 연구위원은 “실업급여는 일 최대액이 4만3000원으로 제한돼 있고, 교육훈련·창업지원·직접 일자리 역시 중고령 실직자에겐 효과적인 정책수단으로 작동하기 어렵다”며 “민간부문으로의 재취업을 촉진하기 위해 임금 낮은 일자리로 재취업할 경우 임금손실액을 보전해주는 임금손실 지원금에 대한 검토가 필요하다”고 밝혔다.

‘임금보험’이라 불리는 임금손실지원금은 미국에서 2002년 실직자의 신속한 재취업을 위해 도입돼, 오바마 대통령이 올해부터 확대를 선언한 제도다. 3년 동안 동일한 일자리에서 일했던 노동자가 연간 5만 달러 미만의 일자리로 이직할 경우 임금손실분의 50%(2년간 최대 1만 달러)를 정부로부터 보전받을 수 있다. 이 연구위원은 “조선업 등 주력산업의 구조조정으로 인한 중고령자 실직 위험이 확대되고 있기 때문에 이에 대한 제도적 검토가 필요한 시점”이라고 밝혔다. 박태우 기자 ehot@hani.co.kr

이 연구위원은 “실업급여는 일 최대액이 4만3000원으로 제한돼 있고, 교육훈련·창업지원·직접 일자리 역시 중고령 실직자에겐 효과적인 정책수단으로 작동하기 어렵다”며 “민간부문으로의 재취업을 촉진하기 위해 임금 낮은 일자리로 재취업할 경우 임금손실액을 보전해주는 임금손실 지원금에 대한 검토가 필요하다”고 밝혔다.

‘임금보험’이라 불리는 임금손실지원금은 미국에서 2002년 실직자의 신속한 재취업을 위해 도입돼, 오바마 대통령이 올해부터 확대를 선언한 제도다. 3년 동안 동일한 일자리에서 일했던 노동자가 연간 5만 달러 미만의 일자리로 이직할 경우 임금손실분의 50%(2년간 최대 1만 달러)를 정부로부터 보전받을 수 있다. 이 연구위원은 “조선업 등 주력산업의 구조조정으로 인한 중고령자 실직 위험이 확대되고 있기 때문에 이에 대한 제도적 검토가 필요한 시점”이라고 밝혔다. 박태우 기자 ehot@hani.co.kr

이직사유·연령·성별에 따른 임금손실 변화추이(단위:%) 자료: ‘중고령자의 실직이 임금 및 소득손실에 미치는 효과’(이상호·이지은)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)