김준형 명지대 교수 연구 논문

수면시간도 통근시간 길수록 짧아

여가활동·주거환경은 더 좋아져

수면시간도 통근시간 길수록 짧아

여가활동·주거환경은 더 좋아져

통근시간이 길수록 수면 시간이 줄어들고 업무 스트레스가 증가한다는 연구결과가 나왔다.

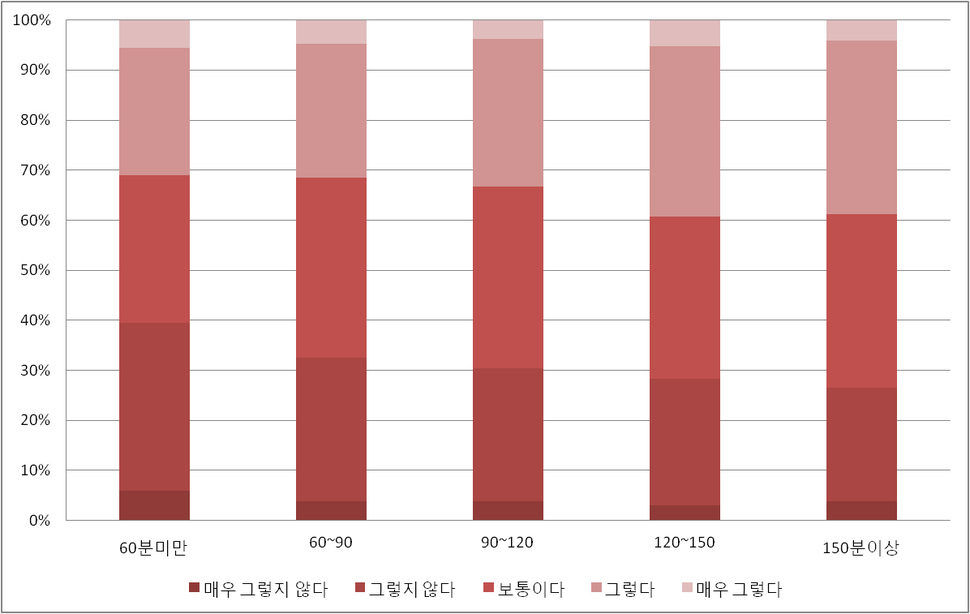

9일 김준형 명지대 교수(부동산학)가 한국노동연구원 노동패널조사의 ‘시간 사용과 삶의 질’ 부가조사 결과를 분석해 발표한 ‘통근시간이 노동활동과 건강상태에 미치는 영향’이라는 논문을 보면, 통근시간 60분 미만인 경우 “업무에 관한 스트레스를 아주 많이 받는다”는 항목에 “그렇다” “매우 그렇다”고 응답한 이들이 31%였지만, 150분 이상은 39%로 나타났다. “일 때문에 피곤해서 일 이외의 다른 활동을 하기 어렵다”는 항목에 대한 응답도 비슷한 추세를 보였다.

통근시간이 늘어날수록 수면 시간이 감소하는 추세도 분명히 드러난다. 통근시간이 60분 미만인 경우, 7시간 이상 자는 사람은 72%였지만, 통근시간이 150분 이상인 경우, 7시간 이상 자는 사람은 47%로 감소했다.

통근시간은 가족과의 활동 시간에도 영향을 미친다. 통근시간이 60분 미만인 사람들 가운데 가족활동에 투입되는 시간이 90분 이상인 응답자는 39%였지만, 통근시간이 150분 이상인 사람들 가운데서는 이 비율이 21%로 감소했다. 특히 여성일수록 편차가 크게 차이가 났다. 남성의 경우 가족활동 시간이 90분 이상인 응답자 비중은, 통근시간 60분 미만인 경우 14%, 150분 이상인 경우 12%로 편차가 2%p밖에 나지 않았지만, 여성은 통근시간 60분 미만인 경우 77%, 150분 이상인 경우 44%로 33%p나 차이가 났다.

그러나 가족관계·여가생활·주거환경·전반적인 생활만족도는 통근시간이 길어질수록 높아지는 추세를 보였다. 가족관계의 경우 통근시간이 60분 미만일 때 만족한다는 응답자는 59%였지만, 통근시간이 150분 이상일 때는 71%까지 증가했다. 전반적인 생활만족도 역시 통근시간 60분 미만일 때는 “만족한다”가 44%였지만, 통근시간이 150분 이상일 때는 53%로 올라갔다.

김 교수는 “긴 통근시간은 노동자의 수면·가족활동을 저해할 가능성을 지니고 있다”며 “가족관계·여가생활·주거환경·생활만족도 등이 통근시간이 길수록 높게 나타나는 것은 외곽에 살면서 쾌적한 주거환경과 근린생활을 확보해 생활의 질을 높였기 때문으로 보인다”고 말했다.

지역별 통근시간은 수도권일수록 길게 나타났다. 통근시간이 90분 이상이라고 응답한 비율은 서울이 50%로 가장 높았고, 인천이 44%, 경기도가 36% 순이었다. 제주와 강원도가 10%로 가장 낮았다.

박태우 기자 ehot@hani.co.kr

그러나 가족관계·여가생활·주거환경·전반적인 생활만족도는 통근시간이 길어질수록 높아지는 추세를 보였다. 가족관계의 경우 통근시간이 60분 미만일 때 만족한다는 응답자는 59%였지만, 통근시간이 150분 이상일 때는 71%까지 증가했다. 전반적인 생활만족도 역시 통근시간 60분 미만일 때는 “만족한다”가 44%였지만, 통근시간이 150분 이상일 때는 53%로 올라갔다.

김 교수는 “긴 통근시간은 노동자의 수면·가족활동을 저해할 가능성을 지니고 있다”며 “가족관계·여가생활·주거환경·생활만족도 등이 통근시간이 길수록 높게 나타나는 것은 외곽에 살면서 쾌적한 주거환경과 근린생활을 확보해 생활의 질을 높였기 때문으로 보인다”고 말했다.

지역별 통근시간은 수도권일수록 길게 나타났다. 통근시간이 90분 이상이라고 응답한 비율은 서울이 50%로 가장 높았고, 인천이 44%, 경기도가 36% 순이었다. 제주와 강원도가 10%로 가장 낮았다.

박태우 기자 ehot@hani.co.kr

통근시간과 업무 스트레스의 상관관계. 자료: ‘통근시간이 노동활동과 건강상태에 미치는 영향’(김준형 명지대 교수)

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)