보험 설계사·학습지 교사·캐디등

당정, 내년 상반기까지 법 손질

당정, 내년 상반기까지 법 손질

정부와 열린우리당이 보험설계사와 학습지 교사, 골프장 경기보조원, 레미콘 지입차주 등 80만∼120만명으로 추산되는 특수고용직 노동자들의 법적 근로자 지위를 보장하는 방안을 추진 중이다. 이렇게 되면 그동안 노동자로 인정받지 못해 법적 보호의 사각지대에 놓였던 이들의 노동 조건이 크게 개선될 것으로 보인다.

이목희 열린우리당 제5정책조정위원장은 15일 당 고위정책회의에서 “특수고용직 노동자의 근로자성(법적 근로자 지위) 인정 여부에 대해 정부가 내년 상반기까지 안을 만들도록 하겠다”고 말했다. 이와 관련해, 노사정위원회는 지난 6월 특수고용직 노동자 보호를 위한 세 가지 방안을 확정했으며, 정부와 여당은 이를 토대로 특별법을 제정하거나 관련 법 개정에 나설 방침인 것으로 확인됐다.

<한겨레>가 단독입수한 노사정위의 ‘특수형태 근로 종사자 특위’의 공익위원 검토의견 보고서를 보면, 노사정위는 특수고용직 노동자에 대해 △근로기준법 또는 노동조합 및 노동관계조정법(노조법)의 준용을 받는 직군과 그렇지 않은 직군으로 나누고, 준용을 받지 못하는 직군에 대해서는 개별·집단적 권리 보호 대책을 마련하는 방안 △근로기준법과 노조법을 준용하지 않고, 별도의 개별·집단적 보호 대책을 마련하는 방안 △원칙적으로 노조법을 준용하되, 개별적 권리보호 대책은 별도로 마련하지 않는 방안 등 세 가지 안을 지난 6월12일 최종 확정했다.

노사정위 관계자는 “이 가운데 첫번째를 가장 유력한 방안으로 보고 있지만, 노·사·정 협상을 통해 최종 결정을 내리게 될 것”이라고 말했다.

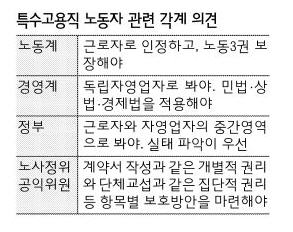

이목희 위원장은 “특수고용직 노동자는 근로자와 자영업자의 성격을 동시에 띠고 있는 경우가 많기 때문에 모두를 법적 근로자로 인정할 수는 없다”며 “일정한 기준을 마련하고, 이를 충족할 경우 노동자의 지위와 권리를 부여하는 방안을 고려하고 있다”고 밝혔다.

노사정위 특위는 2003년 9월 특수고용직 노동자 보호 방안 마련을 위한 논의에 착수했으나, 노사 양쪽의 의견 차이를 좁히지 못해 세 가지 복수안을 마련하고 지난 6월30일 활동을 마쳤다. 이지은 기자 jieuny@hani.co.kr

노사정위 추진안은… “직군별로 권리·보호방안 따로따로”

15일 열린우리당이 본격 추진하기로 한 특수고용직 노동자의 근로자 지위 부여 문제는 노사의 의견차이가 극심했던 사안이다. 비정규직 법안 처리를 둘러싼 노·사·정 관계 악화로 공식 논의의 테이블에도 제대로 오르지 못했다. 여권이 내년 상반기까지 어떤 형태로든 관련 법안을 마련하기로 한 것만도 큰 진전인 셈이다.

세부 내용 및 쟁점=노사정위가 가장 유력한 대안으로 꼽고 있는 방안은 특수고용직 노동자를 직군별로 나눠 각각 다른 보호방안을 적용하는 것이다.

구체적으로는 근로기준법 준용 직군(A)과 비준용 직군(B), 노동조합 및 노동관계조정법 준용 직군(C)과 비준용 직군(D) 등 네 직군으로 나뉜다. 특수고용직 노동자 가운데 두 법의 준용을 받지 못하는 B직군과 D직군은 사실상 법적 근로자 지위를 인정받지 못하게 되는 셈이다. 이들에 대해서는 계약 조건을 서면으로 명시하도록 의무화하는 등 공정거래법이나 민법 등의 보완을 통해 개별적·집단적 권리를 보호하겠다는 게 열린우리당 쪽 생각이다.

이호근 노사정위 전문위원은 “특수고용직 노동자가 경제적·인적으로 사용주에 종속됐는지가 기본적 기준이 될 것”이라고 말했다. 당정은 구체적인 직군 분류 기준은 노·사·정 논의를 거쳐 정하겠다고 밝히고 있다. 그러나 특수고용직 노동자의 업종과 이해가 매우 다양한 상황에서 분류 기준에 대한 합의가 쉽게 이뤄질지는 불투명하다.

노동계는 특수고용직 노동자들의 법적 근로자 지위를 인정하고 노동 3권을 보장해 달라고 요구해 왔으며, 경영계는 이들이 독립적인 자영업자에 해당한다며 노동법 적용에 반대하는 등 극심한 의견차이를 보이고 있다.

추진 배경=80만∼120만명에 이를 것으로 추산되는 특수고용직 노동자는 보험설계사와 학습지교사, 골프장 경기보조원, 레미콘 지입차주, 방송사 구성작가 등에서 퀵서비스 배달원, 자동차 판매원 등 다양한 직종으로 늘어나는 추세다. 그러나 이들은 업종 간은 물론 같은 업종 안에서도 노무 제공 형태가 달라, 법적으로 근로자에 해당하는지에 대한 법원의 판결이나 노동부의 행정 해석이 사례에 따라 다르게 나타나는 등 큰 논란이 돼왔다.

이지은 기자 jieuny@hani.co.kr

15일 열린우리당이 본격 추진하기로 한 특수고용직 노동자의 근로자 지위 부여 문제는 노사의 의견차이가 극심했던 사안이다. 비정규직 법안 처리를 둘러싼 노·사·정 관계 악화로 공식 논의의 테이블에도 제대로 오르지 못했다. 여권이 내년 상반기까지 어떤 형태로든 관련 법안을 마련하기로 한 것만도 큰 진전인 셈이다.

세부 내용 및 쟁점=노사정위가 가장 유력한 대안으로 꼽고 있는 방안은 특수고용직 노동자를 직군별로 나눠 각각 다른 보호방안을 적용하는 것이다.

구체적으로는 근로기준법 준용 직군(A)과 비준용 직군(B), 노동조합 및 노동관계조정법 준용 직군(C)과 비준용 직군(D) 등 네 직군으로 나뉜다. 특수고용직 노동자 가운데 두 법의 준용을 받지 못하는 B직군과 D직군은 사실상 법적 근로자 지위를 인정받지 못하게 되는 셈이다. 이들에 대해서는 계약 조건을 서면으로 명시하도록 의무화하는 등 공정거래법이나 민법 등의 보완을 통해 개별적·집단적 권리를 보호하겠다는 게 열린우리당 쪽 생각이다.

이호근 노사정위 전문위원은 “특수고용직 노동자가 경제적·인적으로 사용주에 종속됐는지가 기본적 기준이 될 것”이라고 말했다. 당정은 구체적인 직군 분류 기준은 노·사·정 논의를 거쳐 정하겠다고 밝히고 있다. 그러나 특수고용직 노동자의 업종과 이해가 매우 다양한 상황에서 분류 기준에 대한 합의가 쉽게 이뤄질지는 불투명하다.

노동계는 특수고용직 노동자들의 법적 근로자 지위를 인정하고 노동 3권을 보장해 달라고 요구해 왔으며, 경영계는 이들이 독립적인 자영업자에 해당한다며 노동법 적용에 반대하는 등 극심한 의견차이를 보이고 있다.

추진 배경=80만∼120만명에 이를 것으로 추산되는 특수고용직 노동자는 보험설계사와 학습지교사, 골프장 경기보조원, 레미콘 지입차주, 방송사 구성작가 등에서 퀵서비스 배달원, 자동차 판매원 등 다양한 직종으로 늘어나는 추세다. 그러나 이들은 업종 간은 물론 같은 업종 안에서도 노무 제공 형태가 달라, 법적으로 근로자에 해당하는지에 대한 법원의 판결이나 노동부의 행정 해석이 사례에 따라 다르게 나타나는 등 큰 논란이 돼왔다.

이지은 기자 jieuny@hani.co.kr

노사정위 추진안은… “직군별로 권리·보호방안 따로따로”

표

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)