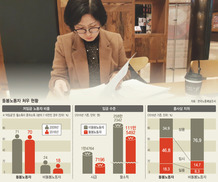

값진 돌봄 값싼 대우 (상) 돌봄노동이 엄마의 용돈벌이?

아이돌보미 배민주씨는 지난해 불쾌한 경험을 했다. 아이가 울음을 그치지 않자 베란다로 나가 유모차에 태웠다. 산책하듯 아파트 베란다를 오가며 노래를 불러줬는데, 일터에 나간 아이 아빠가 전화를 걸어왔다. “이모님, 어디 나가셨어요?” “아기랑 베란다에 있는데요.” 배씨는 그제야 거실 어딘가에 폐회로카메라가 설치돼 있는 걸 알았다. 배씨는 “요즘엔 카메라를 설치하는 경우가 흔한데, 돌보미에겐 정작 알려주지 않는다. 서운함이 정말 크다”고 말했다.

요양보호사 김순심씨도 비슷한 경험을 했다. 돌보는 노인과 함께 박수를 치는 ‘소근육 운동’을 하던 중이었다. 노인의 딸이 전화를 걸어왔다. “엄마, 짝짜꿍하고 노니까 좋아?” 전화기 속 딸의 목소리가 김씨에게도 들렸다. 김씨도 그제야 카메라가 설치된 걸 알았다. 보호자에게 노골적인 의심을 받기도 했다. 돌보던 치매 환자가 자식들에게 “내가 요양보호사한테 차비 5만원을 줬다”며 사실과 다른 말을 했다. 계속 의심받자 그 집 일을 그만뒀다. 김씨는 “자괴감이 들었다”고 말했다.

‘돌봄노동’은 특성상 돌봄 대상이나 가족과 친밀한 관계를 맺어야 하지만, 외려 감시와 의심의 대상이 되기도 한다. 돌봄노동의 사회적 지위가 낮아 이런 경향이 더하다.

인천의 한 요양병원에서 일하는 요양보호사 손아무개(58)씨는 “움직이지 못하는 노인 환자의 자세를 바꿔주다 보면 종종 환자 몸에 멍이 든다. 그걸 보고 우리가 때렸다고 의심하는 보호자들이 있다”고 했다. 손씨는 “요양보호사가 환자를 학대하는 일이 실제 일어나기에 이해는 하지만, 그럴 땐 섭섭한 마음이 가시질 않는다. 보호자의 신뢰를 얻는 것이 우리의 주된 일로 느껴질 정도”라고 덧붙였다.

김은지 한국여성정책연구원 가족다문화연구센터장은 “돌봄노동은 아직 ‘공식성’을 확보하지 못했다. 돌봄노동자가 자신의 일에 책임과 애착을 갖고 일할 수 있게 제대로 된 일자리로 만들어야 이런 문제도 줄어든다”고 조언했다.

이지혜 기자 godot@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)