국민의료비 중 공공지출 비율·가계부담률 나라별 비교

건보 보장비율 60%…선진국 90% 수준

기초수급 못 받는 빈곤층 400만명 달해

보육시설에 안다니는 아동은 혜택 ‘구멍’

기초수급 못 받는 빈곤층 400만명 달해

보육시설에 안다니는 아동은 혜택 ‘구멍’

무상복지 오해와 진실

③ 한국 복지수준 충분한가 2005년 12월까지만 해도 김아무개(48·서울 관악구)씨는 부인 그리고 두 딸과 함께 풍족하지는 않지만 부족함 없이 살아가고 있었다. 서울 중랑구에 작은 아파트도 가지고 있었고, 인쇄업소에서 일하며 한 달에 고정적으로 250만원 안팎의 월급도 받았다. 하지만 그해 12월 일상의 행복을 송두리째 앗아가는 일이 닥쳤다. 평소 일주일가량이면 낫던 감기 증상이 한 달 동안 계속되면서 몸이 몹시 피곤한 증상이 나타났다. 동네 병원을 찾았더니 의사는 심각한 표정으로 “큰 대학병원을 찾아가라”고 권했고, 서울여의도성모병원에서 급성골수성백혈병(백혈병) 진단을 받았다. 며칠 동안은 죽는다는 생각에 아무것도 할 수 없었고, 급속하게 체력이 떨어지며 감염 증상이 많아져 결국 직장도 더는 다닐 수 없게 됐다. 문제는 감당하기 힘든 병원비였다. 우선 골수이식을 받기 위해 항암치료를 하는 동안에만 병원비가 3000만원가량 들었다. 골수이식을 위해 기다리고 있을 때 증상이 다시 악화됐다. 이때부터는 항암치료에도 건강보험이 적용되지 않았다. 가족 모두를 빈곤의 나락으로 빠뜨리느니 차라리 목숨을 끊을까도 생각했다고 한다. 하지만 아내가 “길거리에 나앉는 한이 있어도 어떻게든 치료를 하자”고 해 다시 항암치료를 받았고, 2000만원 정도가 날아갔다. 이어 이식수술을 받는 데 4000만원가량이 더 들었다.

아파트를 팔아 병원비를 보탰고, 집은 관악구의 낡은 연립주택 전세로 옮겼다. 치료에 적극적이던 아내도 차츰 생활고에 지쳐갔고, 결국은 곁을 떠났다. 이렇게 집안이 거덜난 뒤에야 김씨는 기초생활수급 대상자에 포함됐다. 지금은 정부에서 나오는 한 달에 90만원가량의 돈으로 두 딸과 살아가고 있다. 김씨는 “백혈병에 걸리기 전에는 건강에 자신이 있어서 혹시 직장을 잃어도 ‘노가다’라도 하면서 살면 될 것이라고 생각했다”며 “빈곤층이 돼 정부 도움으로 살 것이라고는 생각해 본 적이 없었는데, 막상 겪고 보니 우리나라 사람은 누구든 나 같은 처지가 될 수 있을 것 같다”고 말했다. 국민건강보험공단의 통계를 보면, 2006년 현재 김씨처럼 암, 급성심근경색, 뇌졸중 등의 중병으로 치료를 받은 사람은 전체 국민의 4%에 이른다. 함께 사는 가족까지 따진다면 우리 국민의 12~15%가량이 자신 또는 가족의 중병으로 고통받고 있는 셈이다.

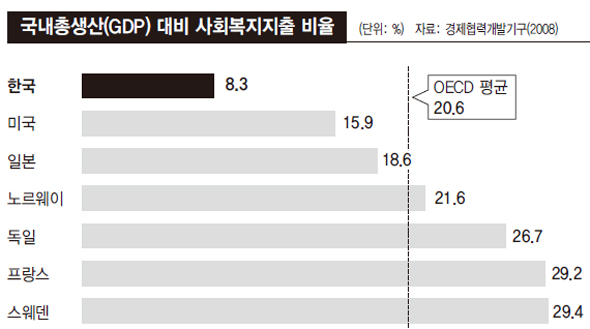

안기종 한국환자단체연합회 대표는 “암이나 심장 및 뇌혈관 질환 등 중병에 걸리면 치료비가 수천만원이 들어 웬만한 중산층도 빈곤층으로 전락한다. 일정 기준 이하로 가난해져 빈곤층으로 떨어진 뒤 받게 되는 의료급여제도나 기초생활수급제도는 사실상 빈민 구제지 다시 중산층으로 돌아갈 수 있는 복지제도는 아니다”라고 말했다. 김창보 시민건강증진연구소 연구실장은 “그나마 의료급여 제도로 혜택을 보는 이들도 우리나라 전체 국민의 3%에 지나지 않아 전체 빈곤층 비율 18%에 비교하면 크게 부족한 수준”이라고 말했다. 김씨처럼 중병에 걸리면 빈곤층으로 전락하는 이유는 낮은 건강보험 보장 비율 때문이다. 2008년 기준으로 건강보험에서 질병 치료비를 보장하는 비율은 조사 방법에 따라 차이가 있어 전체의 55~60% 수준이다. 미국을 제외한 주요 선진국의 80~90%에 견줘 크게 부족하다. 김종명 진보신당 건강위원회 위원장은 “우리나라 보건복지 정책 분야에서 상대적으로 잘돼 있고 거의 모든 국민이 가입해 있는 건강보험 분야도 주요 선진국에 견주면 크게 부족하다. 나머지 복지 분야는 빈민 구제에 지나지 않는다”고 지적했다. 다른 복지 분야는 상황이 더 열악하다. 올해 보건복지부가 집계한 기초생활보장 수급권자는 156만명이지만, 이들 말고도 실제 소득이 최저생계비 미만인 빈곤층이 400만여명에 이르는 것으로 추산된다. 소득은 최저생계비에 미치지 못하는데도 부양의무자가 있거나 재산 기준이 맞지 않아 기초생활보장 혜택을 받지 못하는 것이다. 수급권자들의 삶이 점점 열악해지는 점도 문제다. 이들에게 지원하는 돈의 기준이 되는 최저생계비는 1999년 도시노동자 4인가구 평균소득의 38.2% 수준에서 2007년 30.6%까지 떨어졌다. 보육 분야의 경우, 정부가 올해 보육료 지원 대상자를 늘려 보육시설을 이용하는 아동이 있는 가구의 소득하위 70%까지 전액 지원하기로 했지만, 시설을 이용하지 않는 아동은 대상에서 제외돼 있다. 즉 보육대상 아동 가운데 54%가량인 148만7000명이 정부의 보육료 지원을 받지 못한다. 정부가 발행한 ‘2010년 국가경쟁력 보고서’를 보면, 우리나라는 2007년 기준으로 국내총생산(GDP) 대비 사회복지지출 비중이 7.5%로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 19.8%의 3분의 1 수준에 불과하다. 경제협력개발기구 회원국 30개국 가운데 최하위권인 29위다. 김양중 기자 himtrain@hani.co.kr

③ 한국 복지수준 충분한가 2005년 12월까지만 해도 김아무개(48·서울 관악구)씨는 부인 그리고 두 딸과 함께 풍족하지는 않지만 부족함 없이 살아가고 있었다. 서울 중랑구에 작은 아파트도 가지고 있었고, 인쇄업소에서 일하며 한 달에 고정적으로 250만원 안팎의 월급도 받았다. 하지만 그해 12월 일상의 행복을 송두리째 앗아가는 일이 닥쳤다. 평소 일주일가량이면 낫던 감기 증상이 한 달 동안 계속되면서 몸이 몹시 피곤한 증상이 나타났다. 동네 병원을 찾았더니 의사는 심각한 표정으로 “큰 대학병원을 찾아가라”고 권했고, 서울여의도성모병원에서 급성골수성백혈병(백혈병) 진단을 받았다. 며칠 동안은 죽는다는 생각에 아무것도 할 수 없었고, 급속하게 체력이 떨어지며 감염 증상이 많아져 결국 직장도 더는 다닐 수 없게 됐다. 문제는 감당하기 힘든 병원비였다. 우선 골수이식을 받기 위해 항암치료를 하는 동안에만 병원비가 3000만원가량 들었다. 골수이식을 위해 기다리고 있을 때 증상이 다시 악화됐다. 이때부터는 항암치료에도 건강보험이 적용되지 않았다. 가족 모두를 빈곤의 나락으로 빠뜨리느니 차라리 목숨을 끊을까도 생각했다고 한다. 하지만 아내가 “길거리에 나앉는 한이 있어도 어떻게든 치료를 하자”고 해 다시 항암치료를 받았고, 2000만원 정도가 날아갔다. 이어 이식수술을 받는 데 4000만원가량이 더 들었다.

국내총생산 대비 사회복지지출 비율

아파트를 팔아 병원비를 보탰고, 집은 관악구의 낡은 연립주택 전세로 옮겼다. 치료에 적극적이던 아내도 차츰 생활고에 지쳐갔고, 결국은 곁을 떠났다. 이렇게 집안이 거덜난 뒤에야 김씨는 기초생활수급 대상자에 포함됐다. 지금은 정부에서 나오는 한 달에 90만원가량의 돈으로 두 딸과 살아가고 있다. 김씨는 “백혈병에 걸리기 전에는 건강에 자신이 있어서 혹시 직장을 잃어도 ‘노가다’라도 하면서 살면 될 것이라고 생각했다”며 “빈곤층이 돼 정부 도움으로 살 것이라고는 생각해 본 적이 없었는데, 막상 겪고 보니 우리나라 사람은 누구든 나 같은 처지가 될 수 있을 것 같다”고 말했다. 국민건강보험공단의 통계를 보면, 2006년 현재 김씨처럼 암, 급성심근경색, 뇌졸중 등의 중병으로 치료를 받은 사람은 전체 국민의 4%에 이른다. 함께 사는 가족까지 따진다면 우리 국민의 12~15%가량이 자신 또는 가족의 중병으로 고통받고 있는 셈이다.

안기종 한국환자단체연합회 대표는 “암이나 심장 및 뇌혈관 질환 등 중병에 걸리면 치료비가 수천만원이 들어 웬만한 중산층도 빈곤층으로 전락한다. 일정 기준 이하로 가난해져 빈곤층으로 떨어진 뒤 받게 되는 의료급여제도나 기초생활수급제도는 사실상 빈민 구제지 다시 중산층으로 돌아갈 수 있는 복지제도는 아니다”라고 말했다. 김창보 시민건강증진연구소 연구실장은 “그나마 의료급여 제도로 혜택을 보는 이들도 우리나라 전체 국민의 3%에 지나지 않아 전체 빈곤층 비율 18%에 비교하면 크게 부족한 수준”이라고 말했다. 김씨처럼 중병에 걸리면 빈곤층으로 전락하는 이유는 낮은 건강보험 보장 비율 때문이다. 2008년 기준으로 건강보험에서 질병 치료비를 보장하는 비율은 조사 방법에 따라 차이가 있어 전체의 55~60% 수준이다. 미국을 제외한 주요 선진국의 80~90%에 견줘 크게 부족하다. 김종명 진보신당 건강위원회 위원장은 “우리나라 보건복지 정책 분야에서 상대적으로 잘돼 있고 거의 모든 국민이 가입해 있는 건강보험 분야도 주요 선진국에 견주면 크게 부족하다. 나머지 복지 분야는 빈민 구제에 지나지 않는다”고 지적했다. 다른 복지 분야는 상황이 더 열악하다. 올해 보건복지부가 집계한 기초생활보장 수급권자는 156만명이지만, 이들 말고도 실제 소득이 최저생계비 미만인 빈곤층이 400만여명에 이르는 것으로 추산된다. 소득은 최저생계비에 미치지 못하는데도 부양의무자가 있거나 재산 기준이 맞지 않아 기초생활보장 혜택을 받지 못하는 것이다. 수급권자들의 삶이 점점 열악해지는 점도 문제다. 이들에게 지원하는 돈의 기준이 되는 최저생계비는 1999년 도시노동자 4인가구 평균소득의 38.2% 수준에서 2007년 30.6%까지 떨어졌다. 보육 분야의 경우, 정부가 올해 보육료 지원 대상자를 늘려 보육시설을 이용하는 아동이 있는 가구의 소득하위 70%까지 전액 지원하기로 했지만, 시설을 이용하지 않는 아동은 대상에서 제외돼 있다. 즉 보육대상 아동 가운데 54%가량인 148만7000명이 정부의 보육료 지원을 받지 못한다. 정부가 발행한 ‘2010년 국가경쟁력 보고서’를 보면, 우리나라는 2007년 기준으로 국내총생산(GDP) 대비 사회복지지출 비중이 7.5%로, 경제협력개발기구(OECD) 회원국 평균인 19.8%의 3분의 1 수준에 불과하다. 경제협력개발기구 회원국 30개국 가운데 최하위권인 29위다. 김양중 기자 himtrain@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)