전국 483곳 가운데 14% 이르러

예산 없어 시설장이 자비 운영

빚 늘어나자 문닫는 곳 잇따라

부모에 이어 나라도 돌봄 외면

예산 없어 시설장이 자비 운영

빚 늘어나자 문닫는 곳 잇따라

부모에 이어 나라도 돌봄 외면

올해 11살인 민수(가명)는 지난해까지 용변을 가리지 못했다. 학교에서든 집에서든 옷에 변을 봤고, 아무런 의사 표현도 하지 않았다. 엄마는 민수한테 바지에 오줌을 싸면 어떻게 해야 하는지 가르쳐주지 않았다. 돌아오는 건 매질이었다. 아빠는 누군지도 모른다. 학대 흔적을 눈치챈 이웃의 신고를 받고서야 아동보호전문기관은 민수를 부모와 분리해 보호하라고 결정했다. 기관의 의뢰로 민수는 지난해 5월 광주광역시의 한 ‘아동 공동생활 가정(그룹 홈)’에 맡겨졌다.

이 그룹홈의 운영책임자(시설장) 김운수(35·사회복지사)씨는 민수가 들어온 뒤 6개월 동안을 “전쟁같은 삶”이라고 했다. 용변을 가리지 못하는 민수의 이불 빨래만 하루에 3번씩 해야 했다. 그새 민수는 숟가락을 쓰는 법을 배웠고 “좋다, 싫다”는 의사 표현을 할 수 있게 됐다. 더는 이불에 지도를 그리지 않는다. 하지만 민수가 성년이 될 때까지 이곳에서 살 수 있을지는 누구도 장담하지 못한다.

민수처럼 학대·방임 등의 이유로 부모와 살 수 없는 아이들 7명이 머무는 이 그룹홈에 정부는 한푼도 지원하지 않았다. 그룹홈은 1990년대 중반부터 대규모 양육시설의 한계를 느끼고 자생적으로 만들어진 ‘가정형 시설’이다. 2004년부터는 ‘아동복지법’에 따라 지원을 받는 정식 아동복지시설로 편입됐다. 정부와 학계는 보호가 필요한 아동을 집단시설보다 일반 가정에서 키워야 한다고 입을 모은다. 김형태 서울기독대 교수(사회복지학)는 22일 “사회복지사 자격이 있는 사람들이 가족처럼 돌보고 정부의 모니터링도 가능하다는 점에서 그룹홈은 가장 바람직한 아동보호형태”라고 말했다.

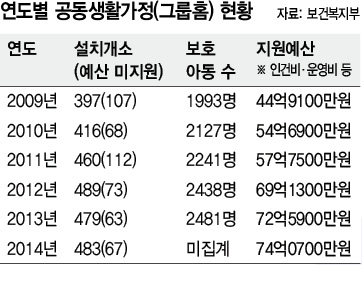

전국 483개 그룹홈에 머무는 아이들은 지난해 말 현재 2480명이다. 각각 매월 150만원가량인 시설장과 보육사의 인건비는 물론 월 24만원의 시설 운영비가 지원 대상이다. 그러나 전체 그룹홈 가운데 67곳(14%)은 정부 지원금을 한푼도 받지 못한다. 이 때문에 시설장이 빚을 내 양육할 수밖에 없는 형편이다. 지방자치단체가 일부 지원하는 곳도 있지만 대부분은 시설장이 자비로 운영해 나간다. 정부가 충분한 예산을 확보하지 못한 탓이다. 지원받던 그룹홈이 문을 닫아야 다른 그룹홈이 돈을 받을 수 있는 구조다.

이 그룹홈의 운영책임자(시설장) 김운수(35·사회복지사)씨는 민수가 들어온 뒤 6개월 동안을 “전쟁같은 삶”이라고 했다. 용변을 가리지 못하는 민수의 이불 빨래만 하루에 3번씩 해야 했다. 그새 민수는 숟가락을 쓰는 법을 배웠고 “좋다, 싫다”는 의사 표현을 할 수 있게 됐다. 더는 이불에 지도를 그리지 않는다. 하지만 민수가 성년이 될 때까지 이곳에서 살 수 있을지는 누구도 장담하지 못한다.

민수처럼 학대·방임 등의 이유로 부모와 살 수 없는 아이들 7명이 머무는 이 그룹홈에 정부는 한푼도 지원하지 않았다. 그룹홈은 1990년대 중반부터 대규모 양육시설의 한계를 느끼고 자생적으로 만들어진 ‘가정형 시설’이다. 2004년부터는 ‘아동복지법’에 따라 지원을 받는 정식 아동복지시설로 편입됐다. 정부와 학계는 보호가 필요한 아동을 집단시설보다 일반 가정에서 키워야 한다고 입을 모은다. 김형태 서울기독대 교수(사회복지학)는 22일 “사회복지사 자격이 있는 사람들이 가족처럼 돌보고 정부의 모니터링도 가능하다는 점에서 그룹홈은 가장 바람직한 아동보호형태”라고 말했다.

전국 483개 그룹홈에 머무는 아이들은 지난해 말 현재 2480명이다. 각각 매월 150만원가량인 시설장과 보육사의 인건비는 물론 월 24만원의 시설 운영비가 지원 대상이다. 그러나 전체 그룹홈 가운데 67곳(14%)은 정부 지원금을 한푼도 받지 못한다. 이 때문에 시설장이 빚을 내 양육할 수밖에 없는 형편이다. 지방자치단체가 일부 지원하는 곳도 있지만 대부분은 시설장이 자비로 운영해 나간다. 정부가 충분한 예산을 확보하지 못한 탓이다. 지원받던 그룹홈이 문을 닫아야 다른 그룹홈이 돈을 받을 수 있는 구조다.

광주에서 2년 2개월 동안 그룹홈을 꾸려나가다가 지원을 받지 못해 문을 닫은 ㄱ씨는 “상처입은 아이들을 키우고 싶은 마음에서 그룹홈을 시작했는데 나도 아이들도 더 큰 상처만 받고 끝났다”며 울먹였다. 대전에서 2년 넘게 그룹홈을 운영하던 정순선(53)씨도 두달 전 손을 들고 말았다. “처음에 여유 자금을 갖고 시작했는데도 카드빚과 대출 등을 합해 빚이 5000만원을 넘어가니 계속할 수가 없었다. 기약없이 지원을 기다리기도 힘들고….” 부모가 버린 아이들을 국가가 다시 버린 꼴이다.

송준헌 보건복지부 아동복지정책과장은 “보호아동의 양육은 100% 국가의 책임이라는 점에서 미지원 시설이 있다는 건 매우 부끄러운 현실이다. 내년도 정부 예산안에 그룹홈 지원을 최우선으로 요구했다”고 말했다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

'호통 판사' 천종호 "벼랑 끝 아이들, 이용하는 사람이 누구입니까?" [한겨레담]

광주에서 2년 2개월 동안 그룹홈을 꾸려나가다가 지원을 받지 못해 문을 닫은 ㄱ씨는 “상처입은 아이들을 키우고 싶은 마음에서 그룹홈을 시작했는데 나도 아이들도 더 큰 상처만 받고 끝났다”며 울먹였다. 대전에서 2년 넘게 그룹홈을 운영하던 정순선(53)씨도 두달 전 손을 들고 말았다. “처음에 여유 자금을 갖고 시작했는데도 카드빚과 대출 등을 합해 빚이 5000만원을 넘어가니 계속할 수가 없었다. 기약없이 지원을 기다리기도 힘들고….” 부모가 버린 아이들을 국가가 다시 버린 꼴이다.

송준헌 보건복지부 아동복지정책과장은 “보호아동의 양육은 100% 국가의 책임이라는 점에서 미지원 시설이 있다는 건 매우 부끄러운 현실이다. 내년도 정부 예산안에 그룹홈 지원을 최우선으로 요구했다”고 말했다.

박수지 기자 suji@hani.co.kr

'호통 판사' 천종호 "벼랑 끝 아이들, 이용하는 사람이 누구입니까?" [한겨레담]

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)