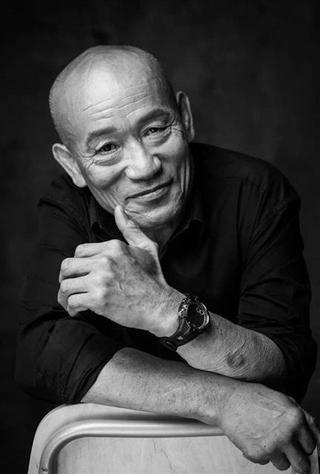

교도소 18차례 24년 복역 손성일씨

18살 때 술 마시다 살인으로 첫 징역

넝마주이·돼지농장 등 안간힘 썼건만

교도소와 거리만 오간 절망의 40년 달력의 1월1일 적으며 무거운 책임감

술 끊고 빈민 무료 식사 제공 도와

태어난 해로 돌아온 회갑을 2막으로

“동료 출소자들 사회적응 돕고 싶어”

1973년 12월31일

41년 전 오늘, 내가 인생의 첫 단추를 잘못 끼운 날이다. 한 해를 마감하는 날이라 친구들끼리 모여 술을 마셨다. 주위 사람들과 시비가 붙었고 패싸움이 벌어졌다. 열여덟 혈기와 어쭙잖은 객기에 부엌칼을 집어들었고, 두려움에 팔을 뻗었다. 상대방이 많이 다쳤겠다는 생각은 했지만 죽었을 거라고는 짐작조차 못했다.

4년을 복역하고 나왔다. 새로운 삶을 다짐했건만 전과자에게 세상은 냉정하기만 했다. 상처받은 마음을 술로 달랬다. 술에 취하면 욱하는 성질이 폭발했다. 말보다 주먹이 먼저였고, 누범기간이라 전과는 쉽게 늘어갔다. 술버릇은 대물림인 듯했다. 아버지도 젊었을 때 술과 도박으로 재산을 탕진했다. 내가 세 살 때 어머니가 집을 떠났다. 아버지는 곧 새 가정을 꾸렸다. 새로운 어머니와 형제가 한꺼번에 생겼지만, 든 자리는 몰라도 난 자리는 표가 나는 법이었다.

감옥을 나설 때마다 이를 악물었다. 다시는 교도소에 들어가지 않겠노라 다짐했다. 넝마주이도 했고, 막노동도 했고, 고물을 주워 철물점에 넘기기도 했다. 5년 동안 술을 끊은 적도 있었다. 하지만 세상은 곁을 내주지 않았다. 돼지농장 주인은 약속한 월급 인상을 미루기만 했다. 하도 괘씸해서 교도소에 들어간 뒤에 농장주를 노동청에 고발했다. 노태우 정권이 범죄와의 전쟁을 선언했을 때는 아무 이유 없이 경찰서에 끌려갔다. 10여년 전 교도소에서 막 출소한 나를 친지들이 경북 김천의 정신병원에 가두기도 했다.

도움의 손길이 없던 것은 아니었다. 고시원을 얻어준 자선단체도 있었다. 그러나 한 달에 24만원이나 하는 고시원이 나에겐 교도소 독방 같았다. 차라리 학교(감방) 선후배들이 머무는 여인숙이 더 편했다. 정이 그리워 친어머니가 계신 곳도 수소문해봤다. 재혼해서 강원도 정선에 사신다는 소식에 가까운 도시까지 갔지만, 결국 돌아서고 말았다.

2011년 세상이 절망스러워 한 달 동안 술만 마셨다. 살고 싶은 마음이 없어 곡기를 끊었다. 한밤중에 몸이 너무 아파 병원에 실려갔다. 만성 골수염이었다. 7번 수술하며 사선을 넘나들었다. 그 과정에서 생명의 귀함을 느낄 수 있었다. 내 생명이 소중한 만큼 남의 생명도 귀한 것을, 내 삶이 비루해서 남의 삶마저 하찮게 여겼음을 깨달았다.

1973년 12월31일

41년 전 오늘, 내가 인생의 첫 단추를 잘못 끼운 날이다. 한 해를 마감하는 날이라 친구들끼리 모여 술을 마셨다. 주위 사람들과 시비가 붙었고 패싸움이 벌어졌다. 열여덟 혈기와 어쭙잖은 객기에 부엌칼을 집어들었고, 두려움에 팔을 뻗었다. 상대방이 많이 다쳤겠다는 생각은 했지만 죽었을 거라고는 짐작조차 못했다.

4년을 복역하고 나왔다. 새로운 삶을 다짐했건만 전과자에게 세상은 냉정하기만 했다. 상처받은 마음을 술로 달랬다. 술에 취하면 욱하는 성질이 폭발했다. 말보다 주먹이 먼저였고, 누범기간이라 전과는 쉽게 늘어갔다. 술버릇은 대물림인 듯했다. 아버지도 젊었을 때 술과 도박으로 재산을 탕진했다. 내가 세 살 때 어머니가 집을 떠났다. 아버지는 곧 새 가정을 꾸렸다. 새로운 어머니와 형제가 한꺼번에 생겼지만, 든 자리는 몰라도 난 자리는 표가 나는 법이었다.

감옥을 나설 때마다 이를 악물었다. 다시는 교도소에 들어가지 않겠노라 다짐했다. 넝마주이도 했고, 막노동도 했고, 고물을 주워 철물점에 넘기기도 했다. 5년 동안 술을 끊은 적도 있었다. 하지만 세상은 곁을 내주지 않았다. 돼지농장 주인은 약속한 월급 인상을 미루기만 했다. 하도 괘씸해서 교도소에 들어간 뒤에 농장주를 노동청에 고발했다. 노태우 정권이 범죄와의 전쟁을 선언했을 때는 아무 이유 없이 경찰서에 끌려갔다. 10여년 전 교도소에서 막 출소한 나를 친지들이 경북 김천의 정신병원에 가두기도 했다.

도움의 손길이 없던 것은 아니었다. 고시원을 얻어준 자선단체도 있었다. 그러나 한 달에 24만원이나 하는 고시원이 나에겐 교도소 독방 같았다. 차라리 학교(감방) 선후배들이 머무는 여인숙이 더 편했다. 정이 그리워 친어머니가 계신 곳도 수소문해봤다. 재혼해서 강원도 정선에 사신다는 소식에 가까운 도시까지 갔지만, 결국 돌아서고 말았다.

2011년 세상이 절망스러워 한 달 동안 술만 마셨다. 살고 싶은 마음이 없어 곡기를 끊었다. 한밤중에 몸이 너무 아파 병원에 실려갔다. 만성 골수염이었다. 7번 수술하며 사선을 넘나들었다. 그 과정에서 생명의 귀함을 느낄 수 있었다. 내 생명이 소중한 만큼 남의 생명도 귀한 것을, 내 삶이 비루해서 남의 삶마저 하찮게 여겼음을 깨달았다.

2015년 1월1일

이 날짜를 쓰면서 인생의 두 번째 단추를 끼웠다. 올해 초 18번째 복역을 마쳤을 때, 갈 곳이 없어 서울 보문동 대광고 후문에 갔다. 매주 화·목·토요일마다 한 종교단체에서 노숙인 등 도시빈민들에게 무료 식사를 제공하는 곳이다. 그곳에서 최성문 작가를 다시 만났다. 6년 전 서울 동대문구 제기동 용두교 아래에서 그를 처음 만났다. 그는 추운 겨울날 노숙하는 내가 걱정스러워 라면과 침낭을 가져왔다.

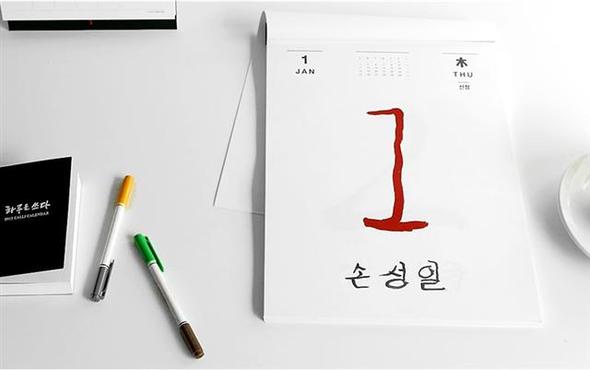

배식이 끝난 뒤 나에게 종이 한 장을 내밀었다. 2015년 달력을 만들 거라고 했다. 그중에서 새해 첫날을 나보고 쓰라고 했다. 각 달마다 의미를 부여하고 관련된 이들에게 부탁했다. 1월은 노숙인과 도시빈민이 채웠고, 2월은 안산에 거주하는 외국인들이, 4월은 배우 이선균씨, 가수 안치환씨, 방송인 김제동씨 등 문화예술인이, 6월은 탈북 새터민이 적었다. 한 사람의 하루가 모여 한 해가 되었다. 이렇게 완성된 달력 <하루를 쓰다>의 머리글은 신영복 성공회대 교수가 썼다. 최성문 작가는 달력 판매금에 비용을 제한 뒤 남는 순수익금은 자활기금으로 사용한다고 했다.

새해 첫날을 쓴 뒤, 나도 무료 식사 제공을 돕기로 했다. 따뜻한 밥 한 끼를 기다리는 이들을 위해 밥을 지었다. 쌀만 하루에 30㎏을 씻었다. 마음치료를 위한 미술수업도 시작했다. 매주 수·금요일마다 노숙인, 장애인과 함께 그림을 배우고 있다. 몇 시간씩 붓질을 하다 보면 마음을 내려놓게 된다. 미장이나 목수 등 기술도 배우고 싶지만 수술 후유증으로 아직 걷는 게 불편하다. 술은 3년째 끊은 상태다.

인쇄돼 나온 달력의 내 이름을 보면 책임감이 느껴진다. 새해 첫날은 새로운 출발의 의미가 아닌가. 내일이면 예순한살, 회갑이다. 자신이 태어난 해로 다시 돌아왔다는 의미에서 회갑, 환갑이라고 한다지. 나도 새로운 마음으로 거듭 태어나 제2의 인생을 살아야겠다.

대광고 후문에서 밥을 퍼줄 때, 학교(감방) 선후배들도 간혹 만나게 된다. 가난은 죄가 아닌데, 가난이 죄를 만든 경우도 있다. 며칠 전 다큐멘터리 영화 <쪽방>을 봤다. 쪽방의 삶은 내 삶과 닮아 있었다. 그 사람들도 여건이 어렵다 보니 거리로 내몰린 게 아닐까. 태어날 때부터 노숙을 한 사람은 없으니 말이다. 학교에서만 24년을 보낸 나도 변했으니 그들도 변할 수 있을 것이다. 휘어진 나무도 잡아주면 바르게 자라지 않는가. 날이 많이 춥다. 오늘 저녁엔 그동안 기부받은 헌 옷과 이불을 갖고 그들에게 가봐야겠다.

정리 원낙연 기자 yanni@hani.co.kr, 사진 손성일씨 제공

2015년 1월1일

이 날짜를 쓰면서 인생의 두 번째 단추를 끼웠다. 올해 초 18번째 복역을 마쳤을 때, 갈 곳이 없어 서울 보문동 대광고 후문에 갔다. 매주 화·목·토요일마다 한 종교단체에서 노숙인 등 도시빈민들에게 무료 식사를 제공하는 곳이다. 그곳에서 최성문 작가를 다시 만났다. 6년 전 서울 동대문구 제기동 용두교 아래에서 그를 처음 만났다. 그는 추운 겨울날 노숙하는 내가 걱정스러워 라면과 침낭을 가져왔다.

배식이 끝난 뒤 나에게 종이 한 장을 내밀었다. 2015년 달력을 만들 거라고 했다. 그중에서 새해 첫날을 나보고 쓰라고 했다. 각 달마다 의미를 부여하고 관련된 이들에게 부탁했다. 1월은 노숙인과 도시빈민이 채웠고, 2월은 안산에 거주하는 외국인들이, 4월은 배우 이선균씨, 가수 안치환씨, 방송인 김제동씨 등 문화예술인이, 6월은 탈북 새터민이 적었다. 한 사람의 하루가 모여 한 해가 되었다. 이렇게 완성된 달력 <하루를 쓰다>의 머리글은 신영복 성공회대 교수가 썼다. 최성문 작가는 달력 판매금에 비용을 제한 뒤 남는 순수익금은 자활기금으로 사용한다고 했다.

새해 첫날을 쓴 뒤, 나도 무료 식사 제공을 돕기로 했다. 따뜻한 밥 한 끼를 기다리는 이들을 위해 밥을 지었다. 쌀만 하루에 30㎏을 씻었다. 마음치료를 위한 미술수업도 시작했다. 매주 수·금요일마다 노숙인, 장애인과 함께 그림을 배우고 있다. 몇 시간씩 붓질을 하다 보면 마음을 내려놓게 된다. 미장이나 목수 등 기술도 배우고 싶지만 수술 후유증으로 아직 걷는 게 불편하다. 술은 3년째 끊은 상태다.

인쇄돼 나온 달력의 내 이름을 보면 책임감이 느껴진다. 새해 첫날은 새로운 출발의 의미가 아닌가. 내일이면 예순한살, 회갑이다. 자신이 태어난 해로 다시 돌아왔다는 의미에서 회갑, 환갑이라고 한다지. 나도 새로운 마음으로 거듭 태어나 제2의 인생을 살아야겠다.

대광고 후문에서 밥을 퍼줄 때, 학교(감방) 선후배들도 간혹 만나게 된다. 가난은 죄가 아닌데, 가난이 죄를 만든 경우도 있다. 며칠 전 다큐멘터리 영화 <쪽방>을 봤다. 쪽방의 삶은 내 삶과 닮아 있었다. 그 사람들도 여건이 어렵다 보니 거리로 내몰린 게 아닐까. 태어날 때부터 노숙을 한 사람은 없으니 말이다. 학교에서만 24년을 보낸 나도 변했으니 그들도 변할 수 있을 것이다. 휘어진 나무도 잡아주면 바르게 자라지 않는가. 날이 많이 춥다. 오늘 저녁엔 그동안 기부받은 헌 옷과 이불을 갖고 그들에게 가봐야겠다.

정리 원낙연 기자 yanni@hani.co.kr, 사진 손성일씨 제공

넝마주이·돼지농장 등 안간힘 썼건만

교도소와 거리만 오간 절망의 40년 달력의 1월1일 적으며 무거운 책임감

술 끊고 빈민 무료 식사 제공 도와

태어난 해로 돌아온 회갑을 2막으로

“동료 출소자들 사회적응 돕고 싶어”

지난 16일 서울 보문동에서 만난 손성일(59)씨는 걱정과 달리 자신의 이야기를 먼저 풀어냈다. 육십갑자를 한 바퀴 돌아 회갑을 맞이하게 된 그는 새로운 2막에 대한 열망으로 가득 차 있었다.

책상 위에 놓인 2015년 달력 <하루를 쓰다> 맨 첫장에는 그가 직접 쓴 숫자 1과 이름 석자가 적혀 있었다. 삐뚤삐뚤한 글씨가 그가 살아온 40여년 굴곡을 의미하는 것처럼 느껴졌다.

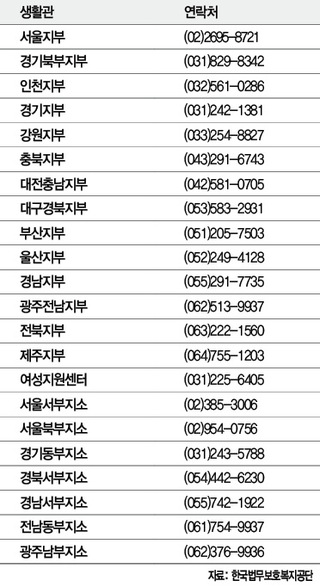

무의탁 출소자를 위한 생활관 22곳

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)