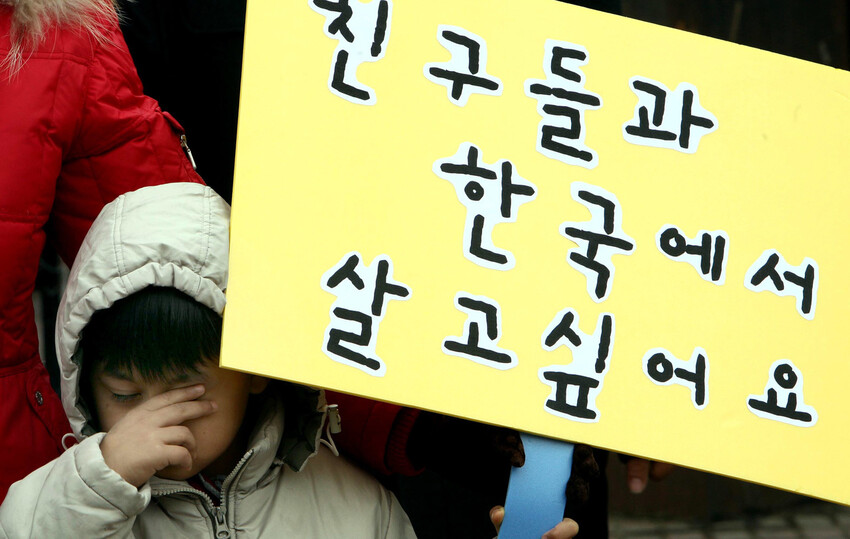

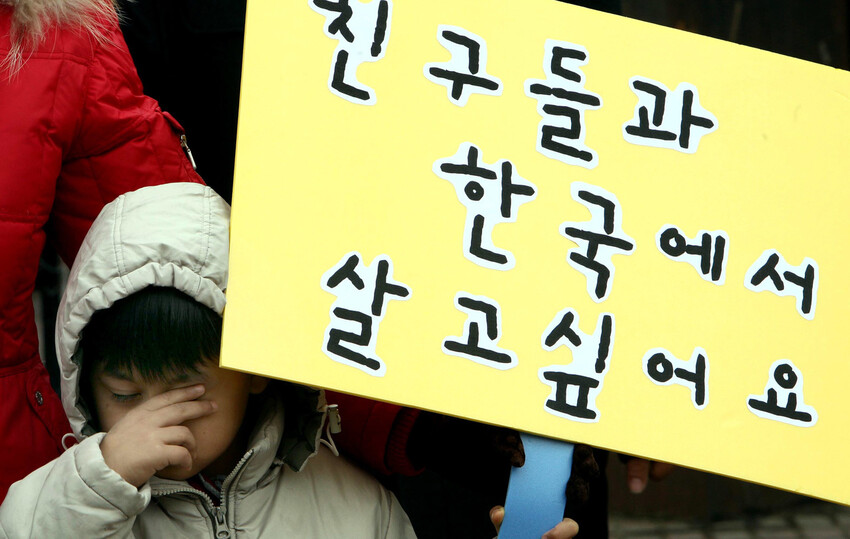

미등록 이주노동자 자녀들의 시위 현장. <한겨레> 자료 사진

8살 하빕(가명)은 ‘그림자’ 소년이다. 하빕은 2013년 한국에서 태어나 한국어만 쓰고 한국 음식만 먹는다. 하지만 출생신고도 되어 있지 않고, 외국인등록증도 받을 수 없다. 아버지 나단(가명)이 10년 전 케냐에서 처벌을 피해 한국으로 와 난민 신청을 했지만, 여전히 미등록 체류 신분으로 불안정한 삶을 살고 있기 때문이다. 한국의 관련 법에는 미등록 체류자나 난민 신청자 부부 사이에 태어난 자녀는 법 밖에 존재한다. 코로나19 방역 체제가 ‘사회적 거리두기’에서 ‘생활 속 거리두기’로 전환되기 하루 전이자 어린이날인 5일, 전국 놀이동산은 어린이들과 이들을 돌보는 가족들로 붐볐지만 하빕은 하루 종일 경기 동두천에 있는 집 밖으로 나가지 못했다.

하빕은 당연히 건강보험 적용 대상도 될 수 없다. 하빕은 지난달 갑자기 기침이 나고 열이 났지만, 병원에 갈 수 없었다. 나단은 “체포 우려도 있고, 병원비를 감당하기 어려워 코로나19가 유행하는 와중에도 아들을 병원에 데려갈 수 없었다”며 “주변의 도움을 받아 약국에서 산 감기약을 먹이고 버티는 수밖에 없었다”고 말했다.

1991년 한국 정부가 채택한 유엔 아동권리협약은 24조에 모든 아동에 대한 건강권을 명시하고 있고, 아동복지법은 4조에 “아동은 사회적 신분, 인종 등에 따른 어떠한 차별 없이 자라야 한다”고 정하고 있다. 하지만 현실에서 이 협약은 잘 지켜지지 않고 있다.

하빕과 같이 한국에서 ‘그림자’처럼 살아가는 미등록 이주아동의 수는 최대 1만여명에 이른다. 2018년 11월 한국행정학회가 펴낸 ‘국내 체류 아동에 대한 실태조사’ 결과를 보면, 미등록 이주아동의 수는 5200명에서 최대 1만3천여명으로 추정하고 있다. 정부는 지난해 5월 출산을 담당하는 의료진이 출생을 알리도록 하는 ‘출생통보제’를 도입하겠다고 밝혔지만, 법적 책임을 떠안게 되는 의료진의 반발에 부딪혔다. 이에 미등록 이주아동의 권리를 보호할 실질적인 대안은 보이지 않고 있다. 석원정 성동외국인노동자센터 센터장은 “예년 같으면 어린이날만이라도 시민사회단체들이 힘을 모아 미등록 이주아동들에게 선물도 주고 작은 행사라도 마련하는데, 올해는 코로나19로 대부분의 행사가 취소돼 안타까운 마음”이라며 “미등록 이주아동과 가족들은 코로나19 방역 대책에서 완전히 배제돼 있었는데 한국 사회 전체를 위해서도 이들에 대한 건강 보장 대책 마련은 중요하다”고 말했다.

이재호 강재구 기자

ph@hani.co.kr