임선하의 ‘창의적 아이가 미래다’

임선하의 ‘창의적 아이가 미래다’ /

5. 창의적 문제해결 과정과 통찰력

6. 창의적 문제해결 교육의 최근 사례

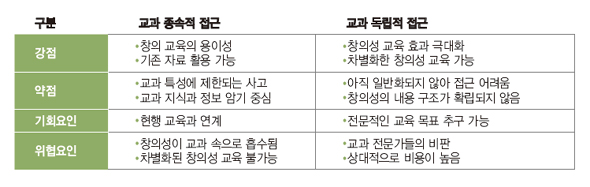

7. 창의적 문제해결 교육의 방향과 내용 1980년대 말 일본이 미국을 통째로 살 수도 있다는 말이 점점 현실화되어 갈 때 미국과 일본은 서로 상대국의 강점을 집중적으로 연구했다. 그런데 일본의 무서운 성장의 이유를 암기교육을 통한 지식 획득에 두는 견해가 있었다. 그로부터 얼마 지나지 않아 이제는 거꾸로 일본이 잃어버린 10년을 맞았다. 경제는 추락했다. 미국 매사추세츠공대(MIT)의 레스터 서로 교수는 통찰력 있는 분석을 내놓았다. 불과 몇 년 사이에 사회의 산업 패러다임이 바뀌었다는 것이다. 기술로 대변되는 산업사회가 가고 아이디어로 대변되는 지식 창조 사회가 왔는데도, 일본은 교육에서 변화를 이루지 못했다는 분석이었다. 지식 창조 사회에서는 아이디어가(설령 그것이 아직 검증되지 않았다고 하더라도) 일단 새로우면 또다른 새로운 것을 창출할 수 있는 재료가 되기 때문에 가치를 지니게 된다. 2000년대 들어 급속히 높아진 미국의 경제적 위상은 창의적인 아이디어를 바탕으로 형성된 것이었다. 우리나라는 어떤가. 스위스 국제경영개발원(IMD)의 보고서는 우리 교육의 어두운 면을 보여준다. 대학 이수율은 세계 4위로 최상위권이지만 ‘대학 교육의 사회 타당도’, 즉 사회적인 적합도는 조사 대상 55개국 가운데 53위다. 교육 경쟁력은 싱가포르가 1위인데 우리나라는 40위로 나타났다. 바닥 수준이다. 우리나라는 경제대국 가운데 천연자원이 없는 거의 유일한 나라다. 수출로 살아가는 우리로서는 사람들이 가진 것을 계발하고 다듬어 수출하는 수밖에 없다. 그것이 곧 창의적인 아이디어다. 그러나 창의적인 아이디어와 지식교육은 제로섬 게임 관계에 있지 않다. 흔히 우리 교육은 지나치게 학업성적과 지식 위주의 교육에 치중하고 있다고 비판받는다. 대안으로 제시되는 게 ‘사고력 교육’이다. 맞는 말이긴 하지만 정교하지 못한 해결책이다. 지식이 강조되는 학교교육도 잘해야 한다. 사고를 할 때 활용할 풍부한 지식이 있어야 한다. 문제는 그 다음이다. 처음부터 끝까지 지식 교육에 머무는 게 문제다. 학생들은 습득한 지식으로 새로운 아이디어를 낼 수 있는 시간을 가져야 한다. 그래야 스스로 자기 자신의 사고에 대해 책임지고, 사고하는 행위에서 즐거움을 느낄 수 있게 된다. 한 국가의 운명을 결정하는 핵심적인 구실을 하는 교육을 창의적 아이디어 중심으로 바꾸기 위해 세계 각국은 노력하고 있다. 최근의 큰 변화 가운데 하나는 특정한 교과를 잘 가르치면 자연스럽게 창의적 사고력이 증진된다는 기존의 입장(창의성의 교과 종속적 입장)이 힘을 잃어가고 있다는 점이다. 교과 교육은 교과에서 설정하는 제반 내용을 습득하도록 하는 데는 적합하지만, 이들 교과 공부를 통해 얻은 지식들을 실제적인 삶의 장면에서 활용할 수 있게 해주는 데는 실패했다는 점을 받아들인 결과다. 이제는 창의성의 요인과 요소들을 하나의 교육과정 또는 교과로 설정해 가르치는 것(창의성의 교과 독립적 입장)이 더 효과적일 수 있음을 받아들이는 분위기이다. 대표적인 움직임이 핵심 역량(key competences) 개념을 학교 교육에 도입하는 것이다. <표 참조>

이제 우리의 교육도 사회의 다른 영역들처럼 세계적인 기준을 놓고 마음속의 경쟁을 해야 하지 않을까? 임선하 현대창의성연구소장 creman@korea.com

6. 창의적 문제해결 교육의 최근 사례

7. 창의적 문제해결 교육의 방향과 내용 1980년대 말 일본이 미국을 통째로 살 수도 있다는 말이 점점 현실화되어 갈 때 미국과 일본은 서로 상대국의 강점을 집중적으로 연구했다. 그런데 일본의 무서운 성장의 이유를 암기교육을 통한 지식 획득에 두는 견해가 있었다. 그로부터 얼마 지나지 않아 이제는 거꾸로 일본이 잃어버린 10년을 맞았다. 경제는 추락했다. 미국 매사추세츠공대(MIT)의 레스터 서로 교수는 통찰력 있는 분석을 내놓았다. 불과 몇 년 사이에 사회의 산업 패러다임이 바뀌었다는 것이다. 기술로 대변되는 산업사회가 가고 아이디어로 대변되는 지식 창조 사회가 왔는데도, 일본은 교육에서 변화를 이루지 못했다는 분석이었다. 지식 창조 사회에서는 아이디어가(설령 그것이 아직 검증되지 않았다고 하더라도) 일단 새로우면 또다른 새로운 것을 창출할 수 있는 재료가 되기 때문에 가치를 지니게 된다. 2000년대 들어 급속히 높아진 미국의 경제적 위상은 창의적인 아이디어를 바탕으로 형성된 것이었다. 우리나라는 어떤가. 스위스 국제경영개발원(IMD)의 보고서는 우리 교육의 어두운 면을 보여준다. 대학 이수율은 세계 4위로 최상위권이지만 ‘대학 교육의 사회 타당도’, 즉 사회적인 적합도는 조사 대상 55개국 가운데 53위다. 교육 경쟁력은 싱가포르가 1위인데 우리나라는 40위로 나타났다. 바닥 수준이다. 우리나라는 경제대국 가운데 천연자원이 없는 거의 유일한 나라다. 수출로 살아가는 우리로서는 사람들이 가진 것을 계발하고 다듬어 수출하는 수밖에 없다. 그것이 곧 창의적인 아이디어다. 그러나 창의적인 아이디어와 지식교육은 제로섬 게임 관계에 있지 않다. 흔히 우리 교육은 지나치게 학업성적과 지식 위주의 교육에 치중하고 있다고 비판받는다. 대안으로 제시되는 게 ‘사고력 교육’이다. 맞는 말이긴 하지만 정교하지 못한 해결책이다. 지식이 강조되는 학교교육도 잘해야 한다. 사고를 할 때 활용할 풍부한 지식이 있어야 한다. 문제는 그 다음이다. 처음부터 끝까지 지식 교육에 머무는 게 문제다. 학생들은 습득한 지식으로 새로운 아이디어를 낼 수 있는 시간을 가져야 한다. 그래야 스스로 자기 자신의 사고에 대해 책임지고, 사고하는 행위에서 즐거움을 느낄 수 있게 된다. 한 국가의 운명을 결정하는 핵심적인 구실을 하는 교육을 창의적 아이디어 중심으로 바꾸기 위해 세계 각국은 노력하고 있다. 최근의 큰 변화 가운데 하나는 특정한 교과를 잘 가르치면 자연스럽게 창의적 사고력이 증진된다는 기존의 입장(창의성의 교과 종속적 입장)이 힘을 잃어가고 있다는 점이다. 교과 교육은 교과에서 설정하는 제반 내용을 습득하도록 하는 데는 적합하지만, 이들 교과 공부를 통해 얻은 지식들을 실제적인 삶의 장면에서 활용할 수 있게 해주는 데는 실패했다는 점을 받아들인 결과다. 이제는 창의성의 요인과 요소들을 하나의 교육과정 또는 교과로 설정해 가르치는 것(창의성의 교과 독립적 입장)이 더 효과적일 수 있음을 받아들이는 분위기이다. 대표적인 움직임이 핵심 역량(key competences) 개념을 학교 교육에 도입하는 것이다. <표 참조>

이제 우리의 교육도 사회의 다른 영역들처럼 세계적인 기준을 놓고 마음속의 경쟁을 해야 하지 않을까? 임선하 현대창의성연구소장 creman@korea.com

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)