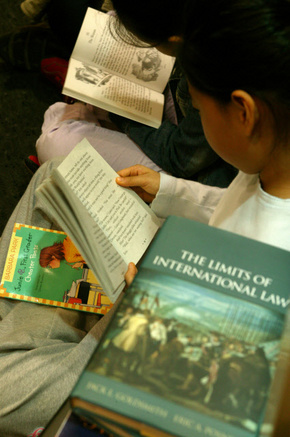

영어 원서를 읽고 싶어도 구하기가 어렵다. 학생들의 영어학습을 전폭 지원한다는 명분으로 세우는 영어전용교실에 영어 원서를 두는 곳은 많지 않다. 곽윤섭 기자 kwak1027@hani.co.kr

교육청들, 각 학교들에 강요

영어책 구입 등 콘텐츠 뒷전

“외관 꾸미는 데만 치중” 지적

영어책 구입 등 콘텐츠 뒷전

“외관 꾸미는 데만 치중” 지적

서울 광진구에 사는 김아무개(14)양의 새해 계획 가운데 하나는 원어민 교사와 대화를 나누는 것이다. 무슨 말인지 알아듣지 못한 채 멀뚱히 앉아 있는 학생들 사이에서 고군분투하는 그에게 ‘구원’이 되고 싶다는 소망이다. 영어 원서와 그에 딸린 오디오테이프를 들으면서 공부하겠다는 계획을 세웠지만 문제는 구할 곳이 마땅치 않다는 점이다. 지난해 10월에 학교에 생긴 ‘영어전용교실’에는 영어 원서가 없다. 17종 영어 교과서와 자습서뿐이다. 한쪽에는 국어·수학·사회·과학 등의 자습서도 꽂혀 있었다. 결국 전철을 타고 30분 걸리는 구립도서관에 가야 한다. 물론 그곳에도 영어 원서는 많지 않다. 어린이 열람실에 있는 영어 원서는 모두 2000여 권 정도로 기껏해야 서가 두 개를 차지할 뿐이다.

새 정부가 영어 공교육 강화 정책의 하나로 ‘영어전용교실’ 설치를 서두르고 있지만 ‘빛 좋은 개살구’에 그칠 수 있다는 지적이 나오고 있다. 학생이나 교사한테 요긴한 자료를 갖춰 놓는 대신 교실 외관을 꾸미는 데만 치중한다는 비판이다. 서울의 한 교사는 “영어전용교실을 만들라며 5000만원이 내려왔는데 전자칠판 하나 사는 데만 1000만원을 들이라고 했다”며 “영어교육에 본질적으로 필요한 것이 무엇인지에 대한 고민이 빠져 있는 것 같다”고 말했다.

특히 영어전용교실 예산의 대개를 차지하는 전자칠판을 둘러싼 교사들의 고민이 깊다. 지난해 10월 글을 올린 서울의 한 영어 교사는 “학교에 노는 교실이 있어서 인테리어는 최소한으로 하더라도 영어전용교실을 많이 만들고 싶은데 전자칠판을 사게 되면 힘들어진다”며 “(영어전용교실 구축에 관한) 연수 때 전자칠판을 필수로 넣으라고 했지만 학교마다 사정이 다른데 왜 강요하는지 모르겠다”고 했다. 12월에 글을 올린 교사는 “전자칠판도 중요하지만 콘텐츠가 더 중요하다는 생각이 든다”며 “비용도 상당히 들어가는데 실제 활용할 내용이 부족한 것 같다”고 했다. 이 교사는 영어전용교실의 콘텐츠와 구입할 때 참고할 수 있는 도서목록을 구한다고 덧붙였다.

특히 현장에서 영어 독서의 중요성을 체감하는 교사들은 영어전용교실 구축을 위해 지원되는 예산의 쓰임새가 더욱 못마땅하다. 필요한 영어 도서를 사는 데는 5000만원이라는 큰 규모의 예산이 지원될 때가 호기라는 생각이다. 서울의 한 중학교에서 영어 동아리를 운영하는 한 교사는 “지금까지는 동아리 대회에 나가 받은 상금으로 영어 원서를 사는 게 전부였다”며 “학교의 1년 도서 구입비에서 원서 몫으로 70만~80만원을 요구해 볼 생각이지만 학교도서관에 필요한 책도 다 사지 못하는데 말할 염치가 없다”고 말했다.

예산의 쓰임새를 규정한 내용은 지역 교육청마다 조금씩 다르다. 도서구입비 명목을 따로 정하지 않은 서울시교육청과는 달리 경기도교육청은 예산의 20%를 도서구입비로 지출하라는 방침을 세웠다.

진명선 기자 edu@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)