올해로 아홉해째를 맞은 전국이야기대회는 전국국어교사모임과 경상대 국어교육과가 주관하고 문화체육관광부, 전국교직원노동조합, 한겨레신문사가 후원한다. 사진은 이야기대회의 한 장면. 전국국어교사모임 제공

커버스토리 / ‘전국이야기대회’ 맛깔나는 현장을 가다

“제 나이는 열여덟입니다. 키는 163센티미터이지요. 그게 저의 ‘나이키’입니다.”

소녀는 ‘나이키’에서 파는 오리털 파카가 입고 싶었다. 집안의 가장 노릇을 하는 띠동갑 ‘오빠야’한테 매달리기로 했다. 일단 성적을 올렸다. 오빠는 꿈쩍도 하지 않았다. 오빠가 좋아하는 드라마 <에덴의 동쪽>의 송승헌 성대모사를 하고, ‘나이키’를 암시하는 문자를 보내는 등 ‘작업’은 계속됐다. “여러분, 제가 파카를 살 수 있었을까요?”

지난 1월19일, 경남 진주 경상대에서 열린 제9회 전국이야기대회 고등부 본선, 무대에 오른 김해정(17·부산 성모여고)양은 오리털 파카라는 소재 하나로 청중의 호기심을 쥐락펴락하는 중이었다. 소재가 독특하지도 않았고 자극적인 사건도 없었지만 청중은 어느새 그의 ‘파카 획득기’에 몰입하고 있었다. 결국 오빠는 파카를 사주지 않았다. 그렇지만 “경제관념이 투철한 띠동갑 오빠가 자랑스럽다”는 마무리에 청중의 박수가 터졌다. 그의 이야기에는 ‘힘’이 있었다. 그는 고등부에서 심사위원 만장일치로 대회 1등상인 한빛상을 받았다.

사소한 소재 하나로 청중들 ‘쥐락펴락’

흥 넘치는 학생들 ‘멍석’ 위에서 끼 발산

“읽기+쓰기 위주의 교육현장 안타까워” 전국이야기대회는 이야기의 힘을 발견하는 자리다. 경상대 국어교육과 교수들과 전국국어교사모임의 교사들이 뜻을 모아 처음 대회를 열었다. 지난 2001년 첫회를 시작으로 해마다 16개 시도의 지역 예선을 거친 참가자들이 경남 진주 경상대에 모여 1박2일 동안 이야기판을 벌인다. 자신이 직접 겪었거나 들은 최근 경험담을 소재로 하는 ‘요즘 이야기’ 부문과 지역 민담이나 전래동화 성격의 ‘옛날이야기’ 부문으로 나눠 응모한다. 올해는 중등부와 고등부 각각 24명씩 모두 48명이 참석했다. 이야기판에서는 말하기와 듣기 교육이 사이좋게 어우러진다. 국어 교사와 국어교육과 교수가 힘을 모아 대회를 만든 첫째 이유도 여기 있다. 실제로 참가 학생들은 듣는 데도 열심이었다. 고등부 ‘잘한상’을 받은 김희선(18·경기 호원고)양은 “친구들이 이야기하는 걸 들으면 어떻게 반전을 배치했는지, 어떤 장치로 청중의 관심을 끄는지 등 배우는 게 많다”고 말했다. 고등부 으뜸상을 받은 전형선(17·경남 함양고)양은 “이야기를 듣는 게 정말 재미있었고 기억에 많이 남는다”며 “다음해에는 청중으로라도 참석하고 싶다”고 말했다. 이야기판에서는 사투리도 약점이 아니다. 대회에서는 ‘사투리상’을 따로 만들어 시상한다. 경상도 사투리로 이야기를 풀어낸 장채린(15·울산서여중)양은 “사회생활을 할 때 왕따가 된다는 얘기도 들었는데 이야기를 할 때는 청중한테 정겹고 편안하게 다가설 수 있어서 좋은 것 같다”고 했다. 김성미 마산 용마고 교사는 “다양한 지역의 사투리를 들으면서, 또 그 지역의 민담과 설화를 접하면서 자연스레 지역학 교육의 자리가 마련된다”고 말했다. 또다른 교육의 현장이지만 끼와 흥이 넘치는 이야기꾼들한테는 ‘깔린 멍석’일 뿐이다. “단결, 충성, 흑표, 독수리, 사자 아파트까지 내가 살았던 아파트 이름만 해도 수도 없다”(송원민·전남 순천여고)며 이사가 잦은 군인 자녀의 애환을 재치 있게 풀어내는 이가 있는가 하면, 사타구니를 내보이는 이야기 속 장면을 재현하기 위해 의자 위에 올라서서 바지를 내리는 시늉(정다솜·부산 영선중)을 하는 이도 있다. 하지만 뭣보다 학생들의 이야기가 이야기다운 것은 알맹이 덕이다. 중등부 ‘한빛상’을 받은 이주현(15·경북 문경중)군은 계집애 같다는 비아냥을 감수하며 학생실기경진대회에 나가 ‘미싱질’을 하고 반바지를 만든 경험을 이야기했다. 소소한 에피소드를 엮어 내는 솜씨도 탁월했지만 ‘양성평등’이라는 고갱이로 좋은 평가를 받았다. “처음에는 웃기고 재미있는 이야기를 하려고 애를 썼는데 그러다보니 껍데기만 있는 것 같았어요. 반바지 만든 경험은 나만이 겪을 수 있는 일이라서 이야기 소재로 선택했는데 입담이나 말솜씨는 몰라도 내용은 자신 있어요.” 수상이 결정되기 전에 그가 한 말이다. 이 군의 지도교사로 따라나선 이미경 교사가 이야기대회 참가자로 그를 발탁한 것도 그의 입담이 아닌 일상을 바라보는 그의 관점 때문이었다. “저한테 수시로 와서 다양한 이야기를 쏟아내는 데 보면 독특한 시각을 갖고 있더라고요. ‘반짝반짝’한다고나 할까요. 저 스스로 이야기 능력이 부족하다고 느끼는데, 주현이 같은 아이를 보면 정말 키워주고 싶죠.” 교사들이 키워주고 싶은 이야기 능력의 핵심에는 상상력이 있다. 김동진(14·경남 통영중)군은 한국정신문화연구원의 구비문학 채록집에 녹음된 한 할아버지의 육성을 듣고 자기 상상을 보태 이야기를 만들었다. 광어, 메기, 새우의 생김새가 어디서 유래했는지에 대한 내용이었다. 그를 지도한 류현주 교사는 “할아버지는 분명 그냥 왕이 모자를 썼다고만 말했는데 동진이는 왕을 대통령으로 각색하고 대통령이 할머니한테 목도리를 매어주자 할머니가 모자를 씌워주는 식으로 살을 붙였다”며 “아이들은 같은 이야기를 들어도 전부 다르게 받아들인다. 각자의 상상력이 개입되는 것”이라고 말했다. 소소한 경험담으로도 청중들을 홀리는 이야기꾼들은 21세기형 인재다. 교사들은 이들이 읽기와 쓰기 위주의 교육 현장에서 묻히는 것이 안타깝다. 정재훈 김해 영운중 교사는 “맛깔스럽게 이야기를 하는 아이들을 보면 교사들이 가르칠 게 없다는 생각이 들 정도”라며 “수학이나 영어, 글짓기를 잘해서 상을 받는 것처럼 이야기에 비상한 능력을 지닌 아이들한테 상을 주자는 데 대회의 취지가 있다”고 말했다. 교사들의 이야기 교육 연수를 위해 초청된 임재해 안동대 민속학과 교수는 “<드림 소사이어티>의 저자 롤프 옌센은 미래를 신화의 시대, 이야기의 시대로 규정한다”며 이야기의 중요성을 강조했다. 이야기대회에 참석한 교사들이 앵무새처럼 교사나 학원 강사의 말만을 반복하는 교실의 제자들을 떠올리며 다시 한번 이야기 교육을 결심하는 이유다. 류현주 교사는 “<해리 포터>의 조앤 롤링도 지역의 이야기를 듣고 자랐다는 얘기를 들었다”며 “요즘 아이들은 이야기나 말하기의 중요성을 너무 모르는 것 같아 안타깝다”고 말했다. 진주/진명선 기자 edu@hani.co.kr

흥 넘치는 학생들 ‘멍석’ 위에서 끼 발산

“읽기+쓰기 위주의 교육현장 안타까워” 전국이야기대회는 이야기의 힘을 발견하는 자리다. 경상대 국어교육과 교수들과 전국국어교사모임의 교사들이 뜻을 모아 처음 대회를 열었다. 지난 2001년 첫회를 시작으로 해마다 16개 시도의 지역 예선을 거친 참가자들이 경남 진주 경상대에 모여 1박2일 동안 이야기판을 벌인다. 자신이 직접 겪었거나 들은 최근 경험담을 소재로 하는 ‘요즘 이야기’ 부문과 지역 민담이나 전래동화 성격의 ‘옛날이야기’ 부문으로 나눠 응모한다. 올해는 중등부와 고등부 각각 24명씩 모두 48명이 참석했다. 이야기판에서는 말하기와 듣기 교육이 사이좋게 어우러진다. 국어 교사와 국어교육과 교수가 힘을 모아 대회를 만든 첫째 이유도 여기 있다. 실제로 참가 학생들은 듣는 데도 열심이었다. 고등부 ‘잘한상’을 받은 김희선(18·경기 호원고)양은 “친구들이 이야기하는 걸 들으면 어떻게 반전을 배치했는지, 어떤 장치로 청중의 관심을 끄는지 등 배우는 게 많다”고 말했다. 고등부 으뜸상을 받은 전형선(17·경남 함양고)양은 “이야기를 듣는 게 정말 재미있었고 기억에 많이 남는다”며 “다음해에는 청중으로라도 참석하고 싶다”고 말했다. 이야기판에서는 사투리도 약점이 아니다. 대회에서는 ‘사투리상’을 따로 만들어 시상한다. 경상도 사투리로 이야기를 풀어낸 장채린(15·울산서여중)양은 “사회생활을 할 때 왕따가 된다는 얘기도 들었는데 이야기를 할 때는 청중한테 정겹고 편안하게 다가설 수 있어서 좋은 것 같다”고 했다. 김성미 마산 용마고 교사는 “다양한 지역의 사투리를 들으면서, 또 그 지역의 민담과 설화를 접하면서 자연스레 지역학 교육의 자리가 마련된다”고 말했다. 또다른 교육의 현장이지만 끼와 흥이 넘치는 이야기꾼들한테는 ‘깔린 멍석’일 뿐이다. “단결, 충성, 흑표, 독수리, 사자 아파트까지 내가 살았던 아파트 이름만 해도 수도 없다”(송원민·전남 순천여고)며 이사가 잦은 군인 자녀의 애환을 재치 있게 풀어내는 이가 있는가 하면, 사타구니를 내보이는 이야기 속 장면을 재현하기 위해 의자 위에 올라서서 바지를 내리는 시늉(정다솜·부산 영선중)을 하는 이도 있다. 하지만 뭣보다 학생들의 이야기가 이야기다운 것은 알맹이 덕이다. 중등부 ‘한빛상’을 받은 이주현(15·경북 문경중)군은 계집애 같다는 비아냥을 감수하며 학생실기경진대회에 나가 ‘미싱질’을 하고 반바지를 만든 경험을 이야기했다. 소소한 에피소드를 엮어 내는 솜씨도 탁월했지만 ‘양성평등’이라는 고갱이로 좋은 평가를 받았다. “처음에는 웃기고 재미있는 이야기를 하려고 애를 썼는데 그러다보니 껍데기만 있는 것 같았어요. 반바지 만든 경험은 나만이 겪을 수 있는 일이라서 이야기 소재로 선택했는데 입담이나 말솜씨는 몰라도 내용은 자신 있어요.” 수상이 결정되기 전에 그가 한 말이다. 이 군의 지도교사로 따라나선 이미경 교사가 이야기대회 참가자로 그를 발탁한 것도 그의 입담이 아닌 일상을 바라보는 그의 관점 때문이었다. “저한테 수시로 와서 다양한 이야기를 쏟아내는 데 보면 독특한 시각을 갖고 있더라고요. ‘반짝반짝’한다고나 할까요. 저 스스로 이야기 능력이 부족하다고 느끼는데, 주현이 같은 아이를 보면 정말 키워주고 싶죠.” 교사들이 키워주고 싶은 이야기 능력의 핵심에는 상상력이 있다. 김동진(14·경남 통영중)군은 한국정신문화연구원의 구비문학 채록집에 녹음된 한 할아버지의 육성을 듣고 자기 상상을 보태 이야기를 만들었다. 광어, 메기, 새우의 생김새가 어디서 유래했는지에 대한 내용이었다. 그를 지도한 류현주 교사는 “할아버지는 분명 그냥 왕이 모자를 썼다고만 말했는데 동진이는 왕을 대통령으로 각색하고 대통령이 할머니한테 목도리를 매어주자 할머니가 모자를 씌워주는 식으로 살을 붙였다”며 “아이들은 같은 이야기를 들어도 전부 다르게 받아들인다. 각자의 상상력이 개입되는 것”이라고 말했다. 소소한 경험담으로도 청중들을 홀리는 이야기꾼들은 21세기형 인재다. 교사들은 이들이 읽기와 쓰기 위주의 교육 현장에서 묻히는 것이 안타깝다. 정재훈 김해 영운중 교사는 “맛깔스럽게 이야기를 하는 아이들을 보면 교사들이 가르칠 게 없다는 생각이 들 정도”라며 “수학이나 영어, 글짓기를 잘해서 상을 받는 것처럼 이야기에 비상한 능력을 지닌 아이들한테 상을 주자는 데 대회의 취지가 있다”고 말했다. 교사들의 이야기 교육 연수를 위해 초청된 임재해 안동대 민속학과 교수는 “<드림 소사이어티>의 저자 롤프 옌센은 미래를 신화의 시대, 이야기의 시대로 규정한다”며 이야기의 중요성을 강조했다. 이야기대회에 참석한 교사들이 앵무새처럼 교사나 학원 강사의 말만을 반복하는 교실의 제자들을 떠올리며 다시 한번 이야기 교육을 결심하는 이유다. 류현주 교사는 “<해리 포터>의 조앤 롤링도 지역의 이야기를 듣고 자랐다는 얘기를 들었다”며 “요즘 아이들은 이야기나 말하기의 중요성을 너무 모르는 것 같아 안타깝다”고 말했다. 진주/진명선 기자 edu@hani.co.kr

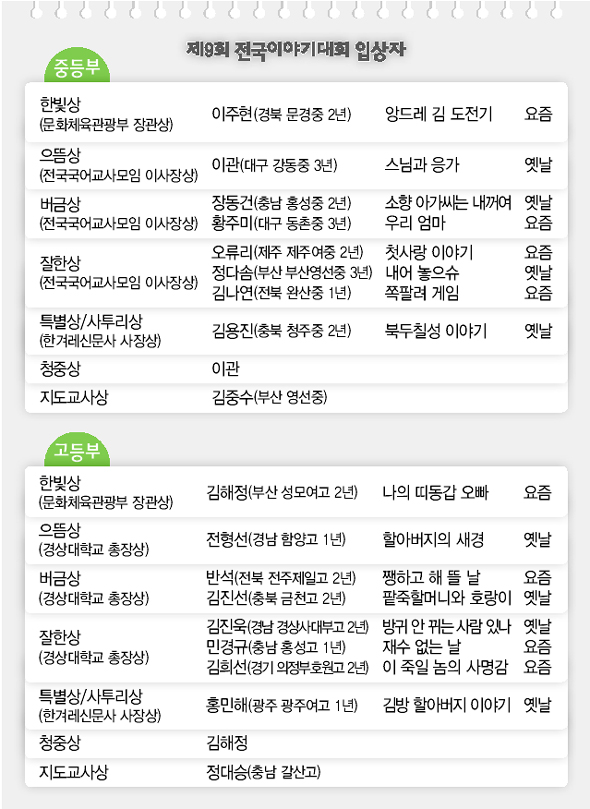

제9회 전국이야기대회 입상자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)