서울시교육청 TF ‘학교·마을 협력 모델’ 제시

“학교는 정규교육…돌봄·격차해소는 지역이”

법적 근거 미비, 학부모 불신 등 해결 과제

“학교는 정규교육…돌봄·격차해소는 지역이”

법적 근거 미비, 학부모 불신 등 해결 과제

서울시교육청이 초·중·고교의 방과후학교 운영을 학교가 아닌 지방자치단체가 주도하는 방안을 추진하고 있는 것은 현재 방과후학교 운영이 사교육 경감 등 애초 목적을 제대로 달성하지 못하면서 일선 교사들의 업무부담만 늘리고 있다는 판단 때문이다. 조희연 서울시교육감은 지난 18일 기자간담회에서 “지금까지 방과후학교가 학교 현장에 ’혹’처럼 붙어있어 교사들의 업무 부담이 컸다”며 “마을과 함께 하는 방과후학교 모델을 거의 완성해 내년부터 시범운영에 들어갈 것”이라며 “전국 최초가 될 것이며 학교 현장의 교사들이 환영할 것”이라고 말했다. 조 교육감은 이에 앞서 지난달 20일 서울시 구청장들과 함께 한 조찬모임에서 “‘방과후학교’를 지자체 중심으로 운영하는 방안을 연구하고 있는데, 내년부터 지자체가 주도해 운영해보는 게 어떻겠냐”고 제안하기도 했다. 학교는 정규 교육과정에 집중하고, 사교육 경감 및 돌봄의 기능, 교육격차 해소 등을 목적으로 하는 ‘방과후학교’는 지역 사회에서 주도하는 것이 좋겠다는 취지다.

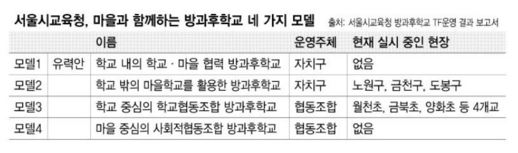

서울시교육청은 지난 4월부터 교육청의 방과후학교팀과 지역사회협력팀, 구청 관계자 등으로 ’마을과 함께하는 방과후학교 티에프(TF)’를 구성해 운영해왔다. <한겨레>가 22일 입수한 ‘티에프(TF) 운영 결과 1차 보고서’를 보면 티에프팀은 ‘마을과 함께 하는 방과후학교’를 네가지 모델로 나누고 이 중 ‘학교 내의 학교·마을 협력 방과후학교’ 방안을 유력안으로 명시했다. 이 방안은 시범사업을 실시할 자치구를 지정 또는 공모해, 해당 자치구에서 ‘방과후학교 지원센터’를 만든 뒤 여기에서 방과후활동을 운영하는 방식이다. 학교는 수업장소만 제공하게 된다.

현재에도 도봉구 등 일부 자치구에서는 '방과후 마을학교'라는 이름으로 구내 청소년 교육기관이나 교육시설 등 다양한 기관이 참여해 방과후 프로그램을 운영하고 있다. 서울의 한 지자체 주민센터장은 서울시교육청의 사업과 관련해 "우리 지역에 살고 있는 초·중·고 학생들이 지역사회 커뮤니티에 있는 다양한 자원들의 네트워크를 활용해 적은 비용으로 여러 방과후 활동을 이용할 수 있도록 해주는 것이 우리 자치구의 숙원사업이었다. 적극 추진할 예정"이라고 반색했다.

하지만 이 계획을 현장에 정착시키기 위해서는 현실적 난관이 적지 않을 것으로 보인다. 교육부는 지난 7월 학교가 안정적으로 초·중·고교의 방과후학교를 운영하도록 법적 근거를 명확히 하는 '초중등교육법 일부 개정안'을 입법예고하고 9월 국회에 제출하기로 했다. 이 안에는 “학교에서 방과후학교를 운영할 수 있다”며 ‘학교’를 방과후학교의 운영 주체로 명시하고 있다. 방과후학교의 운영주체를 학교가 아닌 ‘마을’(구청)로 하는 서울시교육청의 계획은 이런 교육부 안과 다른 방향이다.

학부모들의 불신과 불안감도 넘어야 할 과제다. 강혜승 참교육을위한학부모회 서울지부장은 “책임주체가 가장 중요하다. 현재는 교장의 책임 하에 수업진행을 하는데, 운영 주체가 마을이 되면 지자체가 책임을 진다는 것인지 명확하게 해야 한다”고 말했다. 또 “교육감이 바뀌면 정책이 바뀌는 것인지도 궁금하다”고 덧붙였다.

서울시교육청 참여협력담당관실 관계자는 “구체적인 운영안은 최종 보고서에 담길 것”이라며 “최대한 부작용을 줄이기 위해 다양한 현장 의견을 수렴 중”이라고 말했다.

김미향 기자 aroma@hani.co.kr

◇관련기사

하지만 이 계획을 현장에 정착시키기 위해서는 현실적 난관이 적지 않을 것으로 보인다. 교육부는 지난 7월 학교가 안정적으로 초·중·고교의 방과후학교를 운영하도록 법적 근거를 명확히 하는 '초중등교육법 일부 개정안'을 입법예고하고 9월 국회에 제출하기로 했다. 이 안에는 “학교에서 방과후학교를 운영할 수 있다”며 ‘학교’를 방과후학교의 운영 주체로 명시하고 있다. 방과후학교의 운영주체를 학교가 아닌 ‘마을’(구청)로 하는 서울시교육청의 계획은 이런 교육부 안과 다른 방향이다.

학부모들의 불신과 불안감도 넘어야 할 과제다. 강혜승 참교육을위한학부모회 서울지부장은 “책임주체가 가장 중요하다. 현재는 교장의 책임 하에 수업진행을 하는데, 운영 주체가 마을이 되면 지자체가 책임을 진다는 것인지 명확하게 해야 한다”고 말했다. 또 “교육감이 바뀌면 정책이 바뀌는 것인지도 궁금하다”고 덧붙였다.

서울시교육청 참여협력담당관실 관계자는 “구체적인 운영안은 최종 보고서에 담길 것”이라며 “최대한 부작용을 줄이기 위해 다양한 현장 의견을 수렴 중”이라고 말했다.

김미향 기자 aroma@hani.co.kr

◇관련기사

▶[단독] 서울 ‘방과후학교’ 지자체가 맡는다

서울 한 중학교에서 방과후학교 수업을 하고 있는 모습. 한겨레 자료 사진

▶[단독] 서울 ‘방과후학교’ 지자체가 맡는다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)