제도나 인식의 차별을 겪게 되는 반면, 남녀 간 가사 분담률이 더 고르고, 동거인에 대한 만족도도 크다. 비혼동거 가족의 실태조사를 정부가 처음 실시해, 법률혼 가족과 비교한 결과다. 특히 여성은 출산과 가족 관계에 대한 부담이 적은 점을 비혼동거의 긍정적 요소로 꼽았다. 다만 그조차 보편적이진 않았다. “명절 및 가족행사 등 가족관계에 대한 의무감과 부담감을 덜 느낀다”는 이들은 남자가 10명 중 1.7명일 때, 여성도 3명꼴에 불과했다.

여성가족부가 15일 발표한 ‘비혼동거가족 실태조사’ 결과를 보면, 비혼동거 부부 대다수는 관계면에서 법률혼 부부와 같다고 인식하면서도 사회적으로는 차별받는다고 느끼고 있었다. 동거 중인 조사 참가자가 ‘정서적 유대감 측면에서 (법률혼 부부와) 동일하다’는 항목에 ‘그렇다’고 답한 비율은 83.4%였다. ‘관계의 안정적 측면에서 동일하다’는 항목에는 70.3%가 ‘그렇다’고 답했다. 그러나 ‘주위 사람들에게 혼인한 부부관계와 동일하게 인정받는다'는 항목에선 ‘아니다’란 응답이 65.2%를 차지했다. 이번 조사는 여가부로부터 의뢰받은 한국여성정책연구원이 19∼69살 국민 가운데 이성과 동거하고 있거나 과거 동거 경험이 있는 3007명을 대상으로 지난해 10월12일~11월6일 온라인을 통해 실시했다.

사회적 편견과 제도 때문에 동거를 하면서 불편함이나 어려움을 겪었다는 응답도 많았다. 동거로 겪는 불편함으로는 ‘주택청약, 주거비 대출 등 주거지원제도를 이용하는데 어려움을 겪은 적 있다’(50.5%), ‘동거가족에 대한 부정적 시선을 경험한 적 있다’(50.0%), ‘법적인 보호자로 인정받지 못한 적 있다’(49.2%) 등이 있었다. 동거생활을 하며 경험한 불이익으로는 ‘민간기관(통신사, 보험회사 등)에서 제공하는 가족 혜택을 사용하지 못한 적 있다’(60.4%), ‘세제 혜택을 받지 못한 적 있다’(60.0%), ‘직장에서 제공하는 가족수당, 복지포인트 등을 받지 못한 적 있다’(56.0%) 등을 꼽았다.

특히 자녀를 둔 비혼동거 부부들은 양육을 하며 많은 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 파트너와 사이에 자녀가 있는 경우는 6.4%였다. 이들 가운데 절반 이상(52.3%)이 출생신고를 할 때부터 어려움을 겪었다고 답했다. 이외에도 보육시설이나 학교에서 가족관계 증빙(42.9%), 의료기관에서 보호자 필요(47.3%), 자녀결혼(39.6%) 때에 비혼동거 부모라는 이유로 어려움을 경험해야 했다.

비혼동거 가족에게 필요한 정책으로는 ‘수술동의서 등과 같이 의료적 결정 시 동거인을 법적인 배우자와 동일하게 인정하도록 관련 법제도 개선’(65.4%)을 가장 많이 꼽았다. 그다음으로는 ‘동거관계에서 출생한 자녀에 대한 부모 지위 인정’(61.6%), ‘공적 가족복지서비스 수혜 시 동등한 인정’(51.9%), ‘사망, 장례 시 법적 배우자와 동일하게 인정’(50.2%)이 필요하다고 답했다.

실태조사 연구책임자인 김영란 한국여성정책연구원 연구위원은 “비혼동거부부들은 법적 혼인상태가 아닐 뿐 부부로서 살아가고 있다. 그런데도 자녀 양육, 장례 등 특수상황이 발생했을 때 보호자나 배우자로 인정받지 못해 곤란함을 겪는다. 다양한 가족 형태를 보호할 수 있는 제도적 개선이 필요하다”고 했다.

비혼동거 부부와 법률혼 부부의 실생활에선 큰 차이가 있었다.

먼저 비혼동거 파트너와의 만족도는 법률혼 관계의 배우자 만족도보다 높은 것으로 나타났다. 현재 동거 중인 경우 파트너에게 ‘만족(약간 만족+매우만족)’하는 비율은 전체 응답자의 63.0%였다. 남성은 64.2%, 여성 61.7%가 만족한다고 답했다. 2020년 가족실태조사에서 배우자 관계 만족도를 보면 ‘만족’ 비율이 전체 57.0%로 비혼동거 파트너 관계의 만족 비율이 6%포인트 높았다. 이 조사에서 만족 응답 비율은 남성 63.2%, 여성 50.6%였다. 여성의 파트너·배우자 만족 응답 비율은 비혼동거 관계인 경우 법률혼 관계보다 11.1%포인트나 높았다.

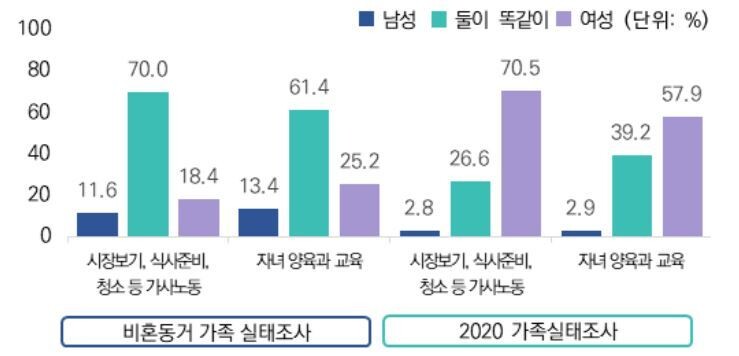

집안일을 파트너·배우자와 똑같이 하는 비율도 큰 차이를 보였다. 비혼동거 가족이 시장보기와 식사준비, 청소 등 가사노동을 똑같이 나누어 한다고 응답한 비율은 70%였다. 가족실태조사에선 부부가 둘이 똑같이 가사노동을 한다는 비율이 26.6%에 그쳤다.

비혼동거·부부 가사노동 분담 현황. 자료 여성가족부

비혼동거 중인 여성은 남성보다 가족관계와 출산에 대한 부담감을 덜 느끼는 점을 동거의 긍정적인 점으로 더 많이 꼽았다. ‘명절 및 가족행사 등 가족관계에 대한 의무감과 부담감을 덜 느낀다’는 항목에 여성 31.4%, 남성 17%가 ‘매우 그렇다’고 답했다. ‘자녀를 낳아야 한다는 부담감을 느끼지 않는다’에는 여성 35.3%, 남성 18.9%가 ‘매우 그렇다’고 답했다. 결혼 뒤 배우자 외 가족에 대한 의무와 자녀 출산에 대한 부담을 남성보다 여성이 더 많이 갖고 있는 걸 유추할 수 있는 대목이다.

20∼30대에 비해 40∼50대의 비혼동거는 결혼으로 가는 과도기적 단계가 아닌 적극적 선택의 결과인 것으로 나타났다. 현재 동거 중인 이들의 동거 사유(중복 응답)로 ‘별다른 이유 없이 자연스럽게’라는 응답이 전세대 걸쳐 가장 많았다. 그다음으로 나온 응답은 세대별로 달랐다. 20대는 ‘아직 결혼하기에는 이르다고 생각하여’, 30대는 ‘아직 집이 마련되지 않아서’라는 답이 이어졌다. 40대와 50대는 ‘형식적인 결혼제도에 얽매이기 싫어서’란 응답 비율이 높았다.

김경선 여성가족부 차관은 “혼인 신고를 하지 않아 제도권 밖으로 밀려났던 국민들을 포용하고, 모든 아이들이 가족 형태와 상관없이 보편적 인권을 가진 사회구성원으로 존중받을 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”면서 “비혼동거가족이 사회적 편견과 차별 없이 안정적인 생활을 영위할 수 있도록 제도를 개선하고 정책적 지원 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

박고은 기자

euni@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)