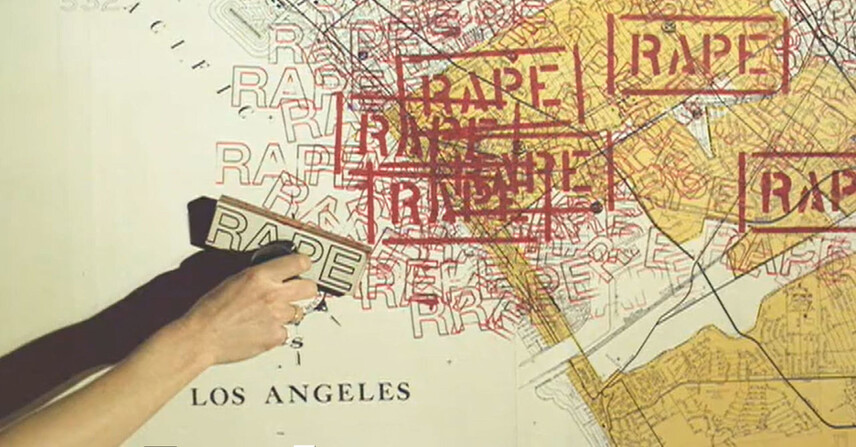

미국 작가 수잰 레이시는 <5월 3주간>(Three Weeks in May)이란 작품에서 얼마나 많은 여성들이 강간 사건으로 고통받는지 드러내는 작업을 했다. 유튜브 갈무리

흔히 창작자는 자신에 대한 과시욕과 자기애가 필요하다고들 한다. 어느 정도는 그럴 수 있다. 하지만 정확히 말하자면 남성 창작자의 그 과시욕과 자기애는 폭력적일 정도로 관대하게 이해받아 왔지만 여성에게는 그렇지 않았다. 여성은 창작의 소재이며 대상은 될 수 있지만, 스스로 창작자가 되려고 하면 ‘너는 남성의 성적 대상’ 혹은 ‘진정한 생산은 출산’이라는 메시지를 꾸준히 받는다. 여성에게는 피그말리온의 조각상인 갈라테이아의 역할을 맡도록 장려한다.

창작을 통해 지배 행위의 쾌감을 느끼고 신의 대리자라는 자아도취에 빠지는 남성 예술가들이 많다. 이들은 실제로 고뇌하기 때문이 아니라 ‘고뇌하는 자아’라는 이미지를, 권력과 제도 앞에서 자유롭지 않지만 ‘자유로운 영혼’이라는 이미지를 통해 다른 방식의 권력을 얻고자 한다. 세상의 권위나 상식 따위는 가볍게 비웃으며 새로운 가치관을 던지기보다는 오히려 제도권 안에서 예쁨받으려고 한다.

왜 끊임없이 여성 비하적인 작품이 생산되겠는가. 지배하고자 하는 욕망을 예술적 외피를 통해 그럴듯하게 포장하기 때문이다. 여성을 소유하거나 소비하는 방식에서 벗어나지 못한다. 윤석열을 비판한다며 엉뚱하게 ‘쥴리’라는 인물을 공격하기 위해 노래와 벽화가 만들어지는 2021년의 상황은 어쩐지 기시감이 든다. 대통령을 비판한다며 누드화를 패러디한 <더러운 잠>이 2017년 국회에 전시되었다. 탄핵소추안이 국회를 통과하여 이미 권력을 잃어가는 중이었던 대통령을 풍자하는 뒤늦은 용기마저도 그저 ‘여성’을 조롱하는 방식으로 이루어졌다.

이렇게 인권의식이 없는 수많은 남성들이 도처에서 이주노동자를 위한 작품을 만들고, 민중의 목소리를 전하고, 농민의 삶을 알리는 등 온갖 그럴듯한 탈을 쓰고 창작 활동을 하는 중이다. 여자를 인간으로 보지 않는 남성들의 창작은 역시 여자를 인간으로 보지 않는 남성들의 인정을 받으며 권력을 얻는다. 게다가 프리랜서로 일하는 예술인들의 불안정한 고용 상태와 부족한 복지, 위계질서를 더욱 강화할 수밖에 없는 각종 심사 제도 등은 젊은 예술가들이 겪는 성착취와 노동착취를 고발하기 어려운 구조를 만든다. 지금은 범죄자가 되어 수감 중인 연출가 이윤택의 예술적 성취가 이러한 성착취를 통해 이루어졌다. 이들에게는 착취가 곧 성취다.

특히 시각예술에서 여성은 그 자신이 시각적으로 대상화되기 일쑤다. 실제로 여성 누드화가 본격적으로 아름다움의 대명사처럼 여겨지게 된 르네상스 시대에 남성 화가가 여성의 몸을 그리는 것은 여성에 대한 성적 지배와 동일시되었다. 제 모델들을 존중하지 않았던 남성 작가들의 역사는 끝없는 넝쿨처럼 이어질 것이다. 미국의 극사실주의 화가 척 클로스가 모델들에게 성희롱과 성추행을 일삼았던 사실이 2017년 폭로되면서 당시 예정되어 있던 전시가 취소되기도 했다.

가해자들이 원하는 건 침묵과 망각

성폭력 역사 폭로는 이제 시작이다

최근 홍익대 미대 교수의 지속적인 성희롱과 언어폭력에 대해 학생들이 연대하여 폭로했다. 작년에 알려진 미술가 와이(Y) 성희롱 사건은 남성 작가가 20대 여성 작가들을 성희롱한 사건이었다. 당시 그의 사과문에서 인상적으로 기억하는 내용은 ‘늘 주변의 경고가 있었다’는 고백이다. 그러니까 그는 주변에서 경고를 할 정도로 공공연하게, 지속적으로 성희롱 발언을 했음에도 안전했다. 이 성차별적 행위가 ‘주변’을 뚫고 나와 공적 영역에 알려졌을 때 비로소 ‘사과문’이라는 것을 쓰며 창작을 그만두겠다고 한다.

미국의 평론가 낸시

프린슨솔은 2019년 <말할 수 없는 행동: 1970년대의 여성, 예술 그리고 성폭력>을 출간했다.

프린슨솔은 이 책에서 문화적 자유를 갈망하고 정치적 진보 담론이 높아지던, 소위 저항의 시대로 기억하는 1970년대에 성폭력이 ‘전염병’처럼 퍼져나갔다고 표현한다. 나는 성폭력이 ‘전염병’으로 은유되는 것은 정확하지 않다고 생각하지만 그가 왜 그렇게 말하는지는 이해한다. 그 정도로 만연했기 때문이다.

프린슨솔은 페미니스트 예술가들에 의해 다루어진 성폭력 폭로 작업이야말로 예술사에서 중요한 순간이라고 본다. 낸시 스페로, 애나 멘디에타, 주디 시카고, 오노 요코, 마리나 아브라모비치 그리고 수잰 레이시 같은 작가들이 다양한 퍼포먼스와 설치작업 등을 통해 성폭력에 대한 공개 발화의 장을 만들었다. 이 책에서

프린슨솔은 특히 수잰 레이시의 작품을 중점적으로 다룬다. 예를 들어 레이시는 <강간이란>(Rape Is)이라는 제목의 소책자를 만들어 성폭력이 여성 다수가 경험하는 ‘보편적 폭력’임을 알리려고 했다. 또한 강간 피해자의 증언을 들으며 관객들이 피해자의 내면을 간접경험하도록 이끈다. 이것은 창작이며 운동이었다. 이들은 미술관과 극장을 벗어나 길거리를 창작의 무대로 전환시켜 폭로이자 증언인 행위예술을 만들었다.

한국에서 많은 여성 창작자들에 의해 이어지는 예술계 성폭력 폭로도 그 자체로 저항하는 행위예술이나 다름없다. 성적 지배는 여성을 개인적 인격체로서 이 사회에 존재하지 못하도록 퇴출시키려는 적극적 행위다. 과장이 아니다. 실제로 수많은 성폭력 피해자들이 직장에서 퇴사하거나, 학업을 그만두었다. 그러나 여성들은 “앞으로 미술계에 발도 못 붙이게 하겠다”라는 흔해빠진 권력의 수사를 비웃으며, 그 착취의 세계에 발붙이는 것이 아니라 다른 세계가 되도록 판을 갈아엎을 것이다. 그들의 증언은 예술사의 한 장르를 만들 것이다. 가해자들이 원하는 것은 피해자의 침묵과 제삼자들의 망각이다. 길고 긴 폭력의 역사를 감안하면, 여성 예술가와 성폭력의 역사에 대해 말하는 일은 이제 겨우 시작되었을 뿐이다.

예술사회학자

<여자를 위해 대신 생각해줄 필요는 없다>(2020) <타락한 저항>(2019) 등의 저자. 사회의 구석구석을 비평합니다. 아름다우면서도 정확한 비평의 가능성을 생각합니다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)