철거 작업이 진행중인 서울 은평구 응암9구역. 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

[재개발 신기루를 깨자] ① 서민 등치는 비리사슬

철거민 등 여섯 명의 목숨을 앗아간 ‘용산 참사’가 일어난 지 두 달이 지났다. 재개발 정책을 획기적으로 바꾸지 않는 한 ‘제 2의 참사’를 막을 수 없다는 여론이 높지만, 정부는 근본적인 대책은 커녕 변변한 개선책도 내놓지 않고 있다. 그 사이 참사 현장을 비롯해 전국 곳곳에선 또 다시 무리한 강제 철거가 강행되고 있다. 경제정의실천시민연합과 공동으로 현행 재개발·재건축 사업의 문제점과 근본적 대안을 모색하는 기획을 몇 차례에 걸쳐 싣는다.

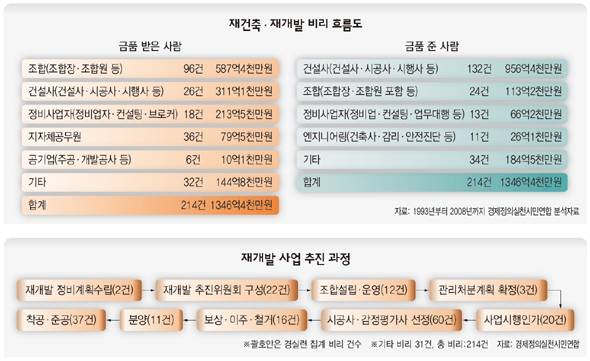

16년동안 적발된 비리만 214건 1300억대

분양값 높여 상쇄…원주민 정착 ‘별따기 “비리 없는 재개발이 세상에 있을까요?” 서울 은평구 ‘응암9구역’ 재개발조합 간부 ㄱ씨는 2년째 다른 조합 간부들을 상대로 법정 다툼을 벌이고 있다. 그는 2007년 12월 “조합장이 이사들에게 특정 감정평가업체를 뽑아달라면서 현금과 상품권을 각각 50만원씩 건넸다”며 조합장과 조합 이사 9명을 배임수재 혐의로 검찰에 고발했다. ㄱ씨의 고발 뒤 “돈을 받았다”는 이사들의 양심선언이 이어졌지만, 사업은 일사천리로 진행 중이다. 응암9구역은 2008년 3월 주민들의 재산권을 확정하는 관리처분계획 인가가 떨어져 철거가 한창이다. ㄱ씨와 주민들은 “재개발 비리는 언뜻 조합 내부 다툼처럼 보이지만, 배경에는 대형 건설사가 있다”고 입을 모았다. 건설사들이 공사를 따내기 위해 돈을 뿌리고, 뿌린 돈을 회수하기 위해 입맛에 맞는 정비사업자·감정평가사·철거업자 등을 동원해 감정가를 낮추고, 건축비는 부풀리는 방식으로 조합원들에게 막대한 부담을 지운다는 것이다. <한겨레>와 경실련이 공동조사한 지난 16년 동안의 ‘도시정비사업 금품 비리 사건’ 실태는 재개발을 둘러싼 조합·건설사·용역업체·지자체의 비리 구조를 그대로 보여준다. 건설사들은 214건의 비리 사건을 통해 956억4천만원(71%·금액 기준 비율), 정비사업자·컨설팅 업체 등 브로커들은 92억원(6%·˝), 조합은 113억2천만원(8.4%·˝)의 금품을 각각 제공한 것으로 확인됐다.(그래프 참조)

금품을 받은 쪽은 사업자 선정 권한을 가진 조합 587억원(43.6%), 사업 브로커들에 대해 영향력이 큰 시공사 311억원(23.1%), 사업 인허가권을 행사하는 지자체 공무원 79억5천만원(5.9%) 등의 순이었다.

‘뉴타운 사업’으로 서울 곳곳의 재개발 비리가 기승을 부리자 검찰은 2006년 2월 대대적인 재개발·재건축 비리 단속에 나서 127명을 형사처벌했다. 또 이런 비리의 원인으로 ‘건설업체 사이의 치열한 수주 경쟁’과 ‘무작정 이권에 개입하는 조합 임원들의 도덕적 해이’를 지목했다. 이를 뿌리 뽑기 위해 당시 검찰이 내놓은 제안은 “어떤 명목으로 도 (건설사가 시공사로 선정되기 전에) 금전을 비롯한 유·무형의 지원을 하지 못하도록 법에 명문화해야 한다”는 것이었다. 그러나 현실에서는 시공사가 미리 조합 간부들을 접촉하고, 조합 간부들이 사실상 밀실에서 시공사를 선정한 뒤 조합 총회에서 추인하는 관행이 일반적이다. ‘용산 참사’가 일어난 국제빌딩주변 4구역에서도 삼성물산·포스코건설·대림건설 등 시공 3사는 조합이 꾸려지기 4년 전인 2003년부터 조합 쪽에 ‘입찰 보증금’이란 이름으로 10억원을 지급하는 금전 관계를 맺은 뒤 5992억원 짜리 대형 공사를 사실상 수의계약으로 따냈다. 문제는 만연한 비리가 서민들의 피해만 가중시킨다는 데 있다. <한겨레>와 경실련의 조사를 봐도, 건설사와 용역업자들은 214개 사건에서만 무려 1100억여 원을 로비 자금으로 사용했다. ‘용산 4구역’에서도 시공사가 사실상 수의계약으로 선정된 탓에 평당 건축비(512만원)가 다른 지역에 견줘 20% 정도 높았다. 강성윤 ‘전국 뉴타운·재개발·재건축 비대위연합’ 위원장은 “만연한 재개발 비리는 건축비를 높여 서울 뉴타운의 재정착률을 10%대에 머물게 한다”고 말했다. 응암9구역의 조합 간부 ㄱ씨는 결국 주민들과 시공사 선정을 무효로 해달라는 또 다른 법정 투쟁에 들어갔다. ㄱ씨는 시공사인 ㅎ건설이 특정 업체가 감정평가업체로 선정되도록 조합 쪽에 영향력을 행사했다는 의심도 품고 있다. 응암9구역처럼 ㅎ건설이 시공사인 지역은 ㄱ·ㄷ 두 업체가 나란히 감정평가 업무를 맡은 곳이 많다. ㄱ씨는 “건설사 입맛에 맞는 업체가 감정평가업체로 선정되면 감정가가 낮게 나오고 이는 조합원의 분담금 상승으로 이어진다”고 말했다. 황춘화 기자 sflower@hani.co.kr

분양값 높여 상쇄…원주민 정착 ‘별따기 “비리 없는 재개발이 세상에 있을까요?” 서울 은평구 ‘응암9구역’ 재개발조합 간부 ㄱ씨는 2년째 다른 조합 간부들을 상대로 법정 다툼을 벌이고 있다. 그는 2007년 12월 “조합장이 이사들에게 특정 감정평가업체를 뽑아달라면서 현금과 상품권을 각각 50만원씩 건넸다”며 조합장과 조합 이사 9명을 배임수재 혐의로 검찰에 고발했다. ㄱ씨의 고발 뒤 “돈을 받았다”는 이사들의 양심선언이 이어졌지만, 사업은 일사천리로 진행 중이다. 응암9구역은 2008년 3월 주민들의 재산권을 확정하는 관리처분계획 인가가 떨어져 철거가 한창이다. ㄱ씨와 주민들은 “재개발 비리는 언뜻 조합 내부 다툼처럼 보이지만, 배경에는 대형 건설사가 있다”고 입을 모았다. 건설사들이 공사를 따내기 위해 돈을 뿌리고, 뿌린 돈을 회수하기 위해 입맛에 맞는 정비사업자·감정평가사·철거업자 등을 동원해 감정가를 낮추고, 건축비는 부풀리는 방식으로 조합원들에게 막대한 부담을 지운다는 것이다. <한겨레>와 경실련이 공동조사한 지난 16년 동안의 ‘도시정비사업 금품 비리 사건’ 실태는 재개발을 둘러싼 조합·건설사·용역업체·지자체의 비리 구조를 그대로 보여준다. 건설사들은 214건의 비리 사건을 통해 956억4천만원(71%·금액 기준 비율), 정비사업자·컨설팅 업체 등 브로커들은 92억원(6%·˝), 조합은 113억2천만원(8.4%·˝)의 금품을 각각 제공한 것으로 확인됐다.(그래프 참조)

금품을 받은 쪽은 사업자 선정 권한을 가진 조합 587억원(43.6%), 사업 브로커들에 대해 영향력이 큰 시공사 311억원(23.1%), 사업 인허가권을 행사하는 지자체 공무원 79억5천만원(5.9%) 등의 순이었다.

재건축·재개발 비리 현황

‘뉴타운 사업’으로 서울 곳곳의 재개발 비리가 기승을 부리자 검찰은 2006년 2월 대대적인 재개발·재건축 비리 단속에 나서 127명을 형사처벌했다. 또 이런 비리의 원인으로 ‘건설업체 사이의 치열한 수주 경쟁’과 ‘무작정 이권에 개입하는 조합 임원들의 도덕적 해이’를 지목했다. 이를 뿌리 뽑기 위해 당시 검찰이 내놓은 제안은 “어떤 명목으로 도 (건설사가 시공사로 선정되기 전에) 금전을 비롯한 유·무형의 지원을 하지 못하도록 법에 명문화해야 한다”는 것이었다. 그러나 현실에서는 시공사가 미리 조합 간부들을 접촉하고, 조합 간부들이 사실상 밀실에서 시공사를 선정한 뒤 조합 총회에서 추인하는 관행이 일반적이다. ‘용산 참사’가 일어난 국제빌딩주변 4구역에서도 삼성물산·포스코건설·대림건설 등 시공 3사는 조합이 꾸려지기 4년 전인 2003년부터 조합 쪽에 ‘입찰 보증금’이란 이름으로 10억원을 지급하는 금전 관계를 맺은 뒤 5992억원 짜리 대형 공사를 사실상 수의계약으로 따냈다. 문제는 만연한 비리가 서민들의 피해만 가중시킨다는 데 있다. <한겨레>와 경실련의 조사를 봐도, 건설사와 용역업자들은 214개 사건에서만 무려 1100억여 원을 로비 자금으로 사용했다. ‘용산 4구역’에서도 시공사가 사실상 수의계약으로 선정된 탓에 평당 건축비(512만원)가 다른 지역에 견줘 20% 정도 높았다. 강성윤 ‘전국 뉴타운·재개발·재건축 비대위연합’ 위원장은 “만연한 재개발 비리는 건축비를 높여 서울 뉴타운의 재정착률을 10%대에 머물게 한다”고 말했다. 응암9구역의 조합 간부 ㄱ씨는 결국 주민들과 시공사 선정을 무효로 해달라는 또 다른 법정 투쟁에 들어갔다. ㄱ씨는 시공사인 ㅎ건설이 특정 업체가 감정평가업체로 선정되도록 조합 쪽에 영향력을 행사했다는 의심도 품고 있다. 응암9구역처럼 ㅎ건설이 시공사인 지역은 ㄱ·ㄷ 두 업체가 나란히 감정평가 업무를 맡은 곳이 많다. ㄱ씨는 “건설사 입맛에 맞는 업체가 감정평가업체로 선정되면 감정가가 낮게 나오고 이는 조합원의 분담금 상승으로 이어진다”고 말했다. 황춘화 기자 sflower@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)