안치웅씨의 어머니 백옥심(오른쪽)씨가 이한열씨의 어머니 배은심 씨와 23일 서울 종로구 창신동 민족민주유가족협의회 쉼터인 한울삶에서 아들의 초혼장에 쓸 수의와 영정을 매만지고 있다.

이정아 기자 leej@hani.co.kr

‘민주화운동중 실종’ 안치웅씨…23년만에 장례

80년대 학생운동 ‘옥고’

출소뒤 감시받다 사라져

작년 ‘민주화 행불자’ 인정

개입 공권력은 안 밝혀져

어머니 “죽어서야 만날까…”

80년대 학생운동 ‘옥고’

출소뒤 감시받다 사라져

작년 ‘민주화 행불자’ 인정

개입 공권력은 안 밝혀져

어머니 “죽어서야 만날까…”

“어떻게 이럴 수가 있어. 어떻게…. 아까운 내 아들 송두리째 없어졌네. 대한민국 땅에 사람들 다 있는데 왜 너만 없는겨…. 입을 사람도 없는데 이건 뭣이냐고.”

지난 23일 서울 종로구 창신동 전국민족민주유가족협의회 사무실 방 한켠에 앉은 백옥심(71)씨는 손수 마련한 수의를 바라보며 굵은 눈물 줄기를 하염없이 쏟아냈다. 23년간 울고 또 울어 이젠 눈물이 말라버렸다던 백씨였다. 1988년 5월26일 아침 아들 안치웅(당시 25살)씨는 아는 목사를 만나러 간다며 서울 강동구 암사동 집을 나섰다. 아들의 마지막 모습이었다. 처음엔 지방에 내려가 위장취업이라도 했을까 싶어 실종 신고도 못 했다. 몇몇 친구들을 통해 백방으로 수소문했지만 아들의 행적을 알 길이 없었다. 혹시나 해서 용하다는 점집을 수없이 찾았다. 2년 뒤엔 속을 끓이던 안씨의 아버지가 피를 토하며 응급실로 실려갔다. 백씨는 이러다 남편마저 세상을 뜨는 게 아닌가 싶어 <한겨레>에 ‘사람을 찾는다’는 광고를 내기도 했다.

전라도 광주에서 나고 자란 안씨는 1982년 서울대 입학 뒤 운동권 학생이 됐다. 1985년 구로공단 대우어패럴 파업 사건으로 구속돼 1년간 옥살이를 하기도 했다. 실종 당시 아들은 기관원들의 감시와 미행에 시달리고 있었다. 어머니에게도 낯선 이가 찾아와 아들에 대해 캐물었다. “집 나가고 며칠 안 돼 꿈을 꿍게 치웅이 머리 뒤꼭지에 이렇게 구멍이 나 있더라고. 그걸 보고 누가 죽였는갑다 했지요.” 그땐 아들이 서울대 학생운동 지도조직 ‘민주화추진위원회’ 핵심 구성원이었다는 사실을 알지 못했다.

안씨가 실종된 지 23년 만인 오는 29일 어머니는 시신도 없이 아들 장례를 치른다. 지난해 7월 민주화운동관련자 명예회복 및 보상심의위원회(민주화보상심의위) 재심의에서 ‘안치웅을 민주화운동 관련 행방불명자로 인정한다’는 결정이 나왔기 때문이다. 이마저도 ‘민주화운동과 관련성 정도는 50%’라는 단서가 붙었다. 아들의 묘지는 민주열사 영혼들이 쉬고 있는 경기도 마석모란공원에 마련할 예정이다. 어머니는 아들의 시신을 거두진 못하지만 이름이라도 역사에 남겨주고 싶었다. “추모제 한번 지내보는 게 내 원이었어.” 어머니는 재심을 앞두고 민주화보상심의위에서 2주간 농성도 했다. “1심에서 기각이 돼갖고 애아부지하고 의견서 써가지고 갔어. 이거 안 해주믄 요 자리서 못 나간다고 주저앉아 부렀어.”

23년 만에 장례를 치르지만 안씨 실종에 개입됐다는 공권력의 실체는 아직 밝혀지지 않았다. 1기·2기 의문사진상규명위원회(의문사위)는 이 사건에 대해 ‘진상규명 불능’ 결정을 내렸다. 의문사위를 잇는 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위)에도 진정을 냈지만 유가족은 2009년 취하 결정을 내렸다. 국가정보원·경찰·기무사령부 등을 조사하지 않고 내놓는 결과를 인정할 수 없었기 때문이다.

그래서일까, 어머니의 고통은 여전히 현재진행형이다. 매도 한번 안 들고 키운 유난히 순하고 착한 아들이었다. “보고 싶고 그런 고통은 말로 할 수 없어. 지금도 가슴이 답답하고 잠을 잘 못 자요. 신이 있다면, 죽어서는 야를 만나야 돼. 만나면 꽉 끌어안겄지, 뭐 할 말이 있겄어.” 박현정 기자 saram@hani.co.kr

전라도 광주에서 나고 자란 안씨는 1982년 서울대 입학 뒤 운동권 학생이 됐다. 1985년 구로공단 대우어패럴 파업 사건으로 구속돼 1년간 옥살이를 하기도 했다. 실종 당시 아들은 기관원들의 감시와 미행에 시달리고 있었다. 어머니에게도 낯선 이가 찾아와 아들에 대해 캐물었다. “집 나가고 며칠 안 돼 꿈을 꿍게 치웅이 머리 뒤꼭지에 이렇게 구멍이 나 있더라고. 그걸 보고 누가 죽였는갑다 했지요.” 그땐 아들이 서울대 학생운동 지도조직 ‘민주화추진위원회’ 핵심 구성원이었다는 사실을 알지 못했다.

안씨가 실종된 지 23년 만인 오는 29일 어머니는 시신도 없이 아들 장례를 치른다. 지난해 7월 민주화운동관련자 명예회복 및 보상심의위원회(민주화보상심의위) 재심의에서 ‘안치웅을 민주화운동 관련 행방불명자로 인정한다’는 결정이 나왔기 때문이다. 이마저도 ‘민주화운동과 관련성 정도는 50%’라는 단서가 붙었다. 아들의 묘지는 민주열사 영혼들이 쉬고 있는 경기도 마석모란공원에 마련할 예정이다. 어머니는 아들의 시신을 거두진 못하지만 이름이라도 역사에 남겨주고 싶었다. “추모제 한번 지내보는 게 내 원이었어.” 어머니는 재심을 앞두고 민주화보상심의위에서 2주간 농성도 했다. “1심에서 기각이 돼갖고 애아부지하고 의견서 써가지고 갔어. 이거 안 해주믄 요 자리서 못 나간다고 주저앉아 부렀어.”

23년 만에 장례를 치르지만 안씨 실종에 개입됐다는 공권력의 실체는 아직 밝혀지지 않았다. 1기·2기 의문사진상규명위원회(의문사위)는 이 사건에 대해 ‘진상규명 불능’ 결정을 내렸다. 의문사위를 잇는 진실과 화해를 위한 과거사정리위원회(진실화해위)에도 진정을 냈지만 유가족은 2009년 취하 결정을 내렸다. 국가정보원·경찰·기무사령부 등을 조사하지 않고 내놓는 결과를 인정할 수 없었기 때문이다.

그래서일까, 어머니의 고통은 여전히 현재진행형이다. 매도 한번 안 들고 키운 유난히 순하고 착한 아들이었다. “보고 싶고 그런 고통은 말로 할 수 없어. 지금도 가슴이 답답하고 잠을 잘 못 자요. 신이 있다면, 죽어서는 야를 만나야 돼. 만나면 꽉 끌어안겄지, 뭐 할 말이 있겄어.” 박현정 기자 saram@hani.co.kr

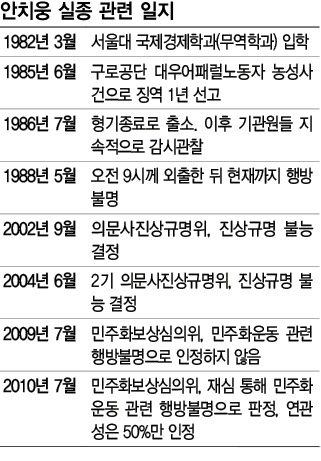

안치웅 실종 관련 일지

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)