김영순(가명·오른쪽)씨가 방송국과의 소송 당시를 회상하며 언론인권센터 윤여진 사무처장과 이야기를 나누고 있다.

[낮은 목소리] 언론보도로 피해 입는 사람들

언론은 강자에 약하고, 약자에 강한가.

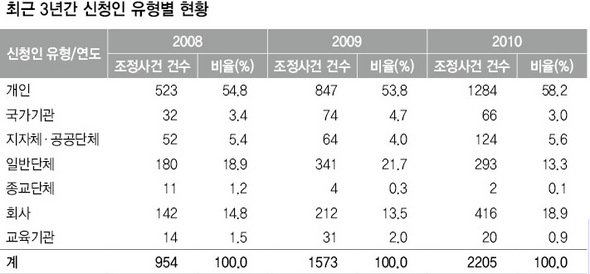

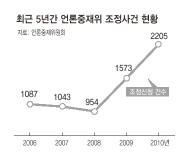

통계는 이를 간접적으로 증명한다. 언론중재위원회 자료를 보면 최근 3년간 언론보도에 대해 조정신청을 한 신청인 절반 이상이 ‘개인’이다. 힘 있는 국가기관의 조정신청 비율은 3~4%에 지나지 않는다.(표 참조) 언론이 주로 다루는 대상이 개인보다는 권력을 가진 기관인 것을 생각하면 의외의 수치다. 둘 중에 하나라고 가정할 수 있다. 기관에 대한 보도의 경우 반론의 여지가 없도록 철저하게 취재했거나, 기자 스스로 ‘자기 겸열’을 통해 문제의 소지가 없도록 보도했거나. 반면, 통계수치는 개인을 대상으로 한 보도의 경우 어찌됐든 분쟁의 소지가 높았다는 것을 보여준다. 철저한 취재나 자기 검열이 이루어지지 않았을 가능성이 높다. 언론보도에 따른 피해는 ‘피해자는 있는데 가해자는 없는’ 경우가 많다. 수많은 언론이 잘못된 보도를 쏟아낼 경우 피해는 개인이 고스란히 받지만, 책임을 지는 곳은 찾기 어렵다. 고통을 받은 개인의 목소리는 묻힐 수밖에 없다. 언론에서도 ‘자기 머리 깎는 상황’을 외면해왔다. 김영순(43·여·가명)씨는 본인의 아이들이 방송에 나와 고통을 당한 경우다. 그것도 세 번이나. 당하지 않으면 모른다는 ‘고통의 목소리’를 들어봤다.

어느 날 찾아온 방송출연 요청 뒤 졸지에 ‘정신장애인’된 아들 잘못 인정하고도 거듭 방영… 주위에서 ‘이상한 엄마’ 수군거림

개인의 초상권·프라이버시 침해 따른 조정건수 가파른 상승세 “언론사 경쟁 심해질수록 피해 늘 것… 적극적 문제제기 필요” 2006년 여름 어느 날, 심리치료센터의 소개를 받았다며 지상파 방송사 간판 시사프로그램의 작가가 전화를 걸어왔다. 당시 김영순씨의 두 아들은 ‘정서적 문제’에 시달리고 있었다. 하지만 김씨의 적극적인 노력과 아이들의 의지로 많이 극복한 상태였다. 작가는 아이들이 문제를 극복해 나가는 과정을 취재하고 싶다고 했다. 관련 검사 비용도 지원해주겠다고 제안했다. 김씨는 많은 고민 끝에 ‘죄지은 것도 없는데’란 생각으로 촬영을 허락했다. 곧 카메라를 든 스태프들이 아이들을 밀착 취재하기 시작했다. 집에서 같이 잠을 자기도 했다. 열흘가량의 취재가 끝나고, 그들은 돌아갔다. 혹시나 아이들에게 피해가 가지 않을까 걱정됐다. 작가에게 “대충 어떤 식으로 나올지 먼저 볼 수 있느냐”고 물었다. “시간이 촉박해 불가능하다”는 답변이 돌아왔다. 대외적으로 신뢰받는 프로그램이었던 탓에 별 탈 있겠나 싶었다. 방송 당일, “오늘 아이들이 나오니 꼭 보라”며 이웃과 학부모, 일가친척에게 전화를 돌렸다. 그렇게 방송 시간은 다가왔다. 방송이 시작됐다. 아이가 괴성을 지르는 모습이 보였다. 순간 ‘어, 이건 아닌데’란 생각이 스쳐갔다. 방송은 작가의 말과는 다르게 자신의 두 아들을 ‘정신장애인’으로 몰아갔다. 좋아진 아이들의 모습은 보이지 않았다. 집중해서 공부하는 모습은 편집 과정에서 잘려나갔다. 전체 촬영분의 극히 일부분인, 신경질적 반응을 보인 장면만 부각시켜 방송에 내보냈다. 아이가 놀이를 하다가 장난 삼아 엄마를 때렸는데, 이것도 ‘엄마를 폭행하는 아이’로 보이게 편집했다. 학교 교복도 그대로 노출됐다. 방송 뒤 전화가 빗발쳤다. 친척들이 “어떻게 애를 키웠기에 그 모양이냐”고 다그쳤다. 이웃 주민들도 눈치를 보며 피했다. 아이는 “죽고 싶다”며 울부짖었다. 작가에게 전화를 했다. “내가 한 게 아니다”란 답이 돌아왔다. 피디 연락처를 알아내 전화를 했다. 받질 않았다. 화병이 생겼다. 한동안 방안에 박혀 나오질 않았다. ‘참아야 하는 건가 보다’라며 자신을 합리화했다. 그렇게 7개월이 흘렀다.

어느 날, 이웃집에서 전화가 왔다. “아이들이 텔레비전에 나오네요.” 가슴이 덜컥 내려앉았다. 텔레비전을 틀어보니 문제의 장면이 같은 방송사 아침 프로에서 나오고 있었다. 멍했다. 수소문을 해 해당 제작진에게 전화를 했다. “자료화면으로 쓴 거라 저희는 모릅니다.” 이대로 있어서는 안 되겠다고 결심했다. 언론중재위원회에 찾아갔다. 사과방송을 요구했다. 방송사 쪽에선 ‘절대 불가’라고 맞섰다. 그 대신 위자료 ‘50만원’을 제시했다. 돈이 문제가 아니었다. 계속해서 사과방송을 요구했다. 소송까지 갈 마음이었다. 주위에서는 ‘소송으로 가면 골치 아프다’며 말렸다. 방송사는 조금씩 위자료 액수를 높였다. 결국 어느 정도 선에서 합의를 했다. 재발 방지 약속도 받았다. 악몽은 끝나는 줄 알았다. 그렇게 2년이 흘렀다.

2008년 여름, 올림픽으로 지구촌은 뜨거웠다. 이웃에게 전화가 왔다. “아이들이 또 텔레비전에 나오네요.” 이게 무슨 소린가 했다. 텔레비전을 틀어보니 방송사 저녁뉴스에 문제의 장면이 또 나오고 있었다. 기가 막혔다. 당시 올림픽 영웅이 된 수영선수가 아이들이 겪었던 문제를 똑같이 겪었다는 뉴스가 나오면서 자료화면으로 아이들의 모습을 사용한 것이다. ‘이 방송사가 나랑 무슨 원수가 졌나’ 심각하게 고민했다. 다시 우울증이 찾아왔고, 아이들은 또 커다란 상처를 받았다. 소송을 결심했다. 하지만 찾아간 변호사 사무실마다 “못하겠다”며 거절했다. 포기하려는 순간, 우연히 무료 법률상담을 했던 변호사를 통해 언론인권센터를 찾게 됐다. 상담 뒤 소송을 진행하기로 했다. ‘끝까지 가보고 싶어서’였다. 정말 끝이 어딘가 보고 싶었다.

어느 날, 이웃집에서 전화가 왔다. “아이들이 텔레비전에 나오네요.” 가슴이 덜컥 내려앉았다. 텔레비전을 틀어보니 문제의 장면이 같은 방송사 아침 프로에서 나오고 있었다. 멍했다. 수소문을 해 해당 제작진에게 전화를 했다. “자료화면으로 쓴 거라 저희는 모릅니다.” 이대로 있어서는 안 되겠다고 결심했다. 언론중재위원회에 찾아갔다. 사과방송을 요구했다. 방송사 쪽에선 ‘절대 불가’라고 맞섰다. 그 대신 위자료 ‘50만원’을 제시했다. 돈이 문제가 아니었다. 계속해서 사과방송을 요구했다. 소송까지 갈 마음이었다. 주위에서는 ‘소송으로 가면 골치 아프다’며 말렸다. 방송사는 조금씩 위자료 액수를 높였다. 결국 어느 정도 선에서 합의를 했다. 재발 방지 약속도 받았다. 악몽은 끝나는 줄 알았다. 그렇게 2년이 흘렀다.

2008년 여름, 올림픽으로 지구촌은 뜨거웠다. 이웃에게 전화가 왔다. “아이들이 또 텔레비전에 나오네요.” 이게 무슨 소린가 했다. 텔레비전을 틀어보니 방송사 저녁뉴스에 문제의 장면이 또 나오고 있었다. 기가 막혔다. 당시 올림픽 영웅이 된 수영선수가 아이들이 겪었던 문제를 똑같이 겪었다는 뉴스가 나오면서 자료화면으로 아이들의 모습을 사용한 것이다. ‘이 방송사가 나랑 무슨 원수가 졌나’ 심각하게 고민했다. 다시 우울증이 찾아왔고, 아이들은 또 커다란 상처를 받았다. 소송을 결심했다. 하지만 찾아간 변호사 사무실마다 “못하겠다”며 거절했다. 포기하려는 순간, 우연히 무료 법률상담을 했던 변호사를 통해 언론인권센터를 찾게 됐다. 상담 뒤 소송을 진행하기로 했다. ‘끝까지 가보고 싶어서’였다. 정말 끝이 어딘가 보고 싶었다.

1심에서 승소했다. 하지만 언론인권센터와 상의 끝에 항소하기로 했다. 당시 소송에 참여한 언론인권센터 윤여진 사무처장은 “방송사의 명백한 중복 과실이었음에도 법원이 언론중재위원회에서 받은 위자료와 똑같이 산정한 것이 부당하다고 생각했다”고 말했다. 결국 2심을 진행하면서 방송사와 합의를 끝냈다. 이제는 진짜 끝나는가 싶었다.

2010년, 악몽은 또 찾아왔다. 이웃 주민들이 자신을 보고 수군거렸다. “아이들 팔아서 돈 버는 엄마”라는 소리까지 들렸다. 웬일인가 싶었다. 문제의 장면이 다시 같은 방송사 아침 프로에 나온 것이었다. 하늘이 무너지는 것 같았다. 잊을 만하면 자신을 괴롭히는 방송사에 ‘폭탄을 들고 찾아가고 싶은’ 심정이었다. 아이들은 벌써 다 극복하고 어엿한 청년으로 거듭난 상황에서 다시금 상처를 받았다. 이번에는 언론인권센터가 방송사에 직접 이의제기를 했다. 방송사는 ‘외주제작 업체가 만든 장면이어서 사전에 알 수 없었다’고 해명했다. 사과방송을 요구했다. 난색을 보이던 방송사도 실수가 반복되자 어쩔 수 없었다. 결국 문구 하나하나를 검증한 사과방송이 나갔다.

1심에서 승소했다. 하지만 언론인권센터와 상의 끝에 항소하기로 했다. 당시 소송에 참여한 언론인권센터 윤여진 사무처장은 “방송사의 명백한 중복 과실이었음에도 법원이 언론중재위원회에서 받은 위자료와 똑같이 산정한 것이 부당하다고 생각했다”고 말했다. 결국 2심을 진행하면서 방송사와 합의를 끝냈다. 이제는 진짜 끝나는가 싶었다.

2010년, 악몽은 또 찾아왔다. 이웃 주민들이 자신을 보고 수군거렸다. “아이들 팔아서 돈 버는 엄마”라는 소리까지 들렸다. 웬일인가 싶었다. 문제의 장면이 다시 같은 방송사 아침 프로에 나온 것이었다. 하늘이 무너지는 것 같았다. 잊을 만하면 자신을 괴롭히는 방송사에 ‘폭탄을 들고 찾아가고 싶은’ 심정이었다. 아이들은 벌써 다 극복하고 어엿한 청년으로 거듭난 상황에서 다시금 상처를 받았다. 이번에는 언론인권센터가 방송사에 직접 이의제기를 했다. 방송사는 ‘외주제작 업체가 만든 장면이어서 사전에 알 수 없었다’고 해명했다. 사과방송을 요구했다. 난색을 보이던 방송사도 실수가 반복되자 어쩔 수 없었다. 결국 문구 하나하나를 검증한 사과방송이 나갔다.

“이제 끝났겠죠? 저는 이렇게 해결이 됐다 하더라도, 세상에 저같이 당한 억울한 사람이 너무나 많을 거 같아요.”

마지막으로, 김영순씨는 “피해를 본 사람이 있다면 내 탓이라고만 생각하지 말고 적극적으로 문제제기를 하라”고 조언했다.

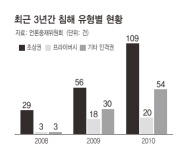

김영순씨뿐만 아니라, 개인의 초상권과 프라이버시 침해로 언론중재위원회에 접수된 조정신청 건수는 가파른 상승세를 보이고 있다. 언론중재위원회의 자료를 보면, 2008년 29건(전체 3.0%)을 차지했던 초상권 침해 조정신청이 2009년 56건(3.6%), 2010년 109건(4.9%)으로 3배 넘게 늘었다. 프라이버시와 관련한 조정신청은 2008년 3건(0.3%)에서 2009년 18건(1.1%), 2010년 20건(0.9%)으로 7배 가까이 증가했다. ‘기타 인격권 침해 사례’에는 ‘동의 없이 무단 공표’, ‘동의 범위를 벗어난 보도’, ‘내용과 무관한 자료화면으로 이용’ 등이 포함되는데, 이 항목 역시 2008년 3건(0.3%), 2009년 30건(1.9%), 2010년 54건(2.4%)으로 3년 사이에 18배나 급증했다.

이런 현상에 대해 윤여진 사무처장은 “시청률 경쟁 때문에 선정적 방송이 불 보듯 뻔한 종편 체제에서 힘없는 개인이 피해를 보는 상황은 더 늘어날 것”이라는 우려를 나타냈다.

글·사진 이정국 기자 jglee@hani.co.kr

“이제 끝났겠죠? 저는 이렇게 해결이 됐다 하더라도, 세상에 저같이 당한 억울한 사람이 너무나 많을 거 같아요.”

마지막으로, 김영순씨는 “피해를 본 사람이 있다면 내 탓이라고만 생각하지 말고 적극적으로 문제제기를 하라”고 조언했다.

김영순씨뿐만 아니라, 개인의 초상권과 프라이버시 침해로 언론중재위원회에 접수된 조정신청 건수는 가파른 상승세를 보이고 있다. 언론중재위원회의 자료를 보면, 2008년 29건(전체 3.0%)을 차지했던 초상권 침해 조정신청이 2009년 56건(3.6%), 2010년 109건(4.9%)으로 3배 넘게 늘었다. 프라이버시와 관련한 조정신청은 2008년 3건(0.3%)에서 2009년 18건(1.1%), 2010년 20건(0.9%)으로 7배 가까이 증가했다. ‘기타 인격권 침해 사례’에는 ‘동의 없이 무단 공표’, ‘동의 범위를 벗어난 보도’, ‘내용과 무관한 자료화면으로 이용’ 등이 포함되는데, 이 항목 역시 2008년 3건(0.3%), 2009년 30건(1.9%), 2010년 54건(2.4%)으로 3년 사이에 18배나 급증했다.

이런 현상에 대해 윤여진 사무처장은 “시청률 경쟁 때문에 선정적 방송이 불 보듯 뻔한 종편 체제에서 힘없는 개인이 피해를 보는 상황은 더 늘어날 것”이라는 우려를 나타냈다.

글·사진 이정국 기자 jglee@hani.co.kr

통계는 이를 간접적으로 증명한다. 언론중재위원회 자료를 보면 최근 3년간 언론보도에 대해 조정신청을 한 신청인 절반 이상이 ‘개인’이다. 힘 있는 국가기관의 조정신청 비율은 3~4%에 지나지 않는다.(표 참조) 언론이 주로 다루는 대상이 개인보다는 권력을 가진 기관인 것을 생각하면 의외의 수치다. 둘 중에 하나라고 가정할 수 있다. 기관에 대한 보도의 경우 반론의 여지가 없도록 철저하게 취재했거나, 기자 스스로 ‘자기 겸열’을 통해 문제의 소지가 없도록 보도했거나. 반면, 통계수치는 개인을 대상으로 한 보도의 경우 어찌됐든 분쟁의 소지가 높았다는 것을 보여준다. 철저한 취재나 자기 검열이 이루어지지 않았을 가능성이 높다. 언론보도에 따른 피해는 ‘피해자는 있는데 가해자는 없는’ 경우가 많다. 수많은 언론이 잘못된 보도를 쏟아낼 경우 피해는 개인이 고스란히 받지만, 책임을 지는 곳은 찾기 어렵다. 고통을 받은 개인의 목소리는 묻힐 수밖에 없다. 언론에서도 ‘자기 머리 깎는 상황’을 외면해왔다. 김영순(43·여·가명)씨는 본인의 아이들이 방송에 나와 고통을 당한 경우다. 그것도 세 번이나. 당하지 않으면 모른다는 ‘고통의 목소리’를 들어봤다.

어느 날 찾아온 방송출연 요청 뒤 졸지에 ‘정신장애인’된 아들 잘못 인정하고도 거듭 방영… 주위에서 ‘이상한 엄마’ 수군거림

개인의 초상권·프라이버시 침해 따른 조정건수 가파른 상승세 “언론사 경쟁 심해질수록 피해 늘 것… 적극적 문제제기 필요” 2006년 여름 어느 날, 심리치료센터의 소개를 받았다며 지상파 방송사 간판 시사프로그램의 작가가 전화를 걸어왔다. 당시 김영순씨의 두 아들은 ‘정서적 문제’에 시달리고 있었다. 하지만 김씨의 적극적인 노력과 아이들의 의지로 많이 극복한 상태였다. 작가는 아이들이 문제를 극복해 나가는 과정을 취재하고 싶다고 했다. 관련 검사 비용도 지원해주겠다고 제안했다. 김씨는 많은 고민 끝에 ‘죄지은 것도 없는데’란 생각으로 촬영을 허락했다. 곧 카메라를 든 스태프들이 아이들을 밀착 취재하기 시작했다. 집에서 같이 잠을 자기도 했다. 열흘가량의 취재가 끝나고, 그들은 돌아갔다. 혹시나 아이들에게 피해가 가지 않을까 걱정됐다. 작가에게 “대충 어떤 식으로 나올지 먼저 볼 수 있느냐”고 물었다. “시간이 촉박해 불가능하다”는 답변이 돌아왔다. 대외적으로 신뢰받는 프로그램이었던 탓에 별 탈 있겠나 싶었다. 방송 당일, “오늘 아이들이 나오니 꼭 보라”며 이웃과 학부모, 일가친척에게 전화를 돌렸다. 그렇게 방송 시간은 다가왔다. 방송이 시작됐다. 아이가 괴성을 지르는 모습이 보였다. 순간 ‘어, 이건 아닌데’란 생각이 스쳐갔다. 방송은 작가의 말과는 다르게 자신의 두 아들을 ‘정신장애인’으로 몰아갔다. 좋아진 아이들의 모습은 보이지 않았다. 집중해서 공부하는 모습은 편집 과정에서 잘려나갔다. 전체 촬영분의 극히 일부분인, 신경질적 반응을 보인 장면만 부각시켜 방송에 내보냈다. 아이가 놀이를 하다가 장난 삼아 엄마를 때렸는데, 이것도 ‘엄마를 폭행하는 아이’로 보이게 편집했다. 학교 교복도 그대로 노출됐다. 방송 뒤 전화가 빗발쳤다. 친척들이 “어떻게 애를 키웠기에 그 모양이냐”고 다그쳤다. 이웃 주민들도 눈치를 보며 피했다. 아이는 “죽고 싶다”며 울부짖었다. 작가에게 전화를 했다. “내가 한 게 아니다”란 답이 돌아왔다. 피디 연락처를 알아내 전화를 했다. 받질 않았다. 화병이 생겼다. 한동안 방안에 박혀 나오질 않았다. ‘참아야 하는 건가 보다’라며 자신을 합리화했다. 그렇게 7개월이 흘렀다.

자료: 언론중재위원회

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)