검사 출신 9명·변호사 출신 6명

‘직역 폐쇄성’에 대한 비판 커져

‘직역 폐쇄성’에 대한 비판 커져

다음달 퇴임하는 신영철 대법관의 후임 후보 3인에 판검사 출신 인사들만 추천되면서 대법관 구성의 ‘직역 폐쇄성’에 대한 비판 여론이 커지고 있다.

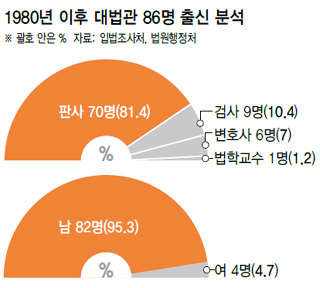

16일 <한겨레>가 국회 입법조사처와 법원행정처 자료를 종합·분석해보니, 1980년부터 1월 현재까지 임명된 대법관 86명 가운데 판사 출신이 압도적인 비율인 70명(81%), 검사 출신이 9명(10.4%), 변호사 출신이 6명(7%)으로 집계됐다. 공공기관 종사자 출신은 한명도 없고, 교수 출신은 한명뿐이었다. 변호사 출신 6명도 모두 판사 경력이 있었다. 법원조직법상 대법관 자리는 판사·검사·변호사 및 변호사 자격을 가진 교수나 공공기관 종사자 등 여러 직군에 개방돼 있지만 실제로는 거의 대부분을 판사로 채우고, 일부만 구색 맞추기 차원에서 검사에게 내어준 셈이다.

대법원의 이런 구성은 법조 일원화에 따른 경력 법관 선출 흐름과도 배치된다. 대법원은 2013년부터 다양한 분야에서 경력을 쌓은 법조인을 신임 법관으로 임명하고 있지만, 대법관만큼은 판사 출신을 유독 선호해왔다. 이처럼 대법관 자리가 ‘최고위직 판사’쯤으로 인식되자 최근 법조계 안팎에서는 ‘대법원장의 지휘력을 강화하기 위한 승진 코스로 대법관 자리를 활용하고 있다’는 지적도 나온다.

특히 최근에는 대법원이 정책 제시 기능을 강화하는 데 필요하다며 추진하고 있는 상고법원 설립을 두고 “상고법원을 도입하려면 대법관 직역 구성의 다양화가 전제돼야 한다”는 문제제기가 있어 왔다.

참여연대는 이날 성명을 내어 “대법원이 사회적 약자나 국민의 기본권 보호에서 퇴행적인 면을 보이고 있는 상황에서, 신임 대법관은 누구보다도 사회적 약자 보호에 충실한 이가 돼야 한다. 그러나 실망스럽게도 추천된 3인은 법률전문가로서 많은 지식과 경력을 쌓은 이들일지는 몰라도 기울어진 대법원 저울추의 균형을 잡을 인물이라고 볼 단서가 전혀 없다”고 했다. 앞서 송승용 수원지법 판사도 법원 내부통신망에 “이번 추천의 결과는 대법관 구성의 다양화에 대한 법원 내외부의 요구를 충분히 수렴하지 못한 것 아닌가 하는 우려가 앞선다”는 의견을 밝힌 바 있다.

이경미 기자 kmlee@hani.co.kr

16일 <한겨레>가 국회 입법조사처와 법원행정처 자료를 종합·분석해보니, 1980년부터 1월 현재까지 임명된 대법관 86명 가운데 판사 출신이 압도적인 비율인 70명(81%), 검사 출신이 9명(10.4%), 변호사 출신이 6명(7%)으로 집계됐다. 공공기관 종사자 출신은 한명도 없고, 교수 출신은 한명뿐이었다. 변호사 출신 6명도 모두 판사 경력이 있었다. 법원조직법상 대법관 자리는 판사·검사·변호사 및 변호사 자격을 가진 교수나 공공기관 종사자 등 여러 직군에 개방돼 있지만 실제로는 거의 대부분을 판사로 채우고, 일부만 구색 맞추기 차원에서 검사에게 내어준 셈이다.

대법원의 이런 구성은 법조 일원화에 따른 경력 법관 선출 흐름과도 배치된다. 대법원은 2013년부터 다양한 분야에서 경력을 쌓은 법조인을 신임 법관으로 임명하고 있지만, 대법관만큼은 판사 출신을 유독 선호해왔다. 이처럼 대법관 자리가 ‘최고위직 판사’쯤으로 인식되자 최근 법조계 안팎에서는 ‘대법원장의 지휘력을 강화하기 위한 승진 코스로 대법관 자리를 활용하고 있다’는 지적도 나온다.

특히 최근에는 대법원이 정책 제시 기능을 강화하는 데 필요하다며 추진하고 있는 상고법원 설립을 두고 “상고법원을 도입하려면 대법관 직역 구성의 다양화가 전제돼야 한다”는 문제제기가 있어 왔다.

참여연대는 이날 성명을 내어 “대법원이 사회적 약자나 국민의 기본권 보호에서 퇴행적인 면을 보이고 있는 상황에서, 신임 대법관은 누구보다도 사회적 약자 보호에 충실한 이가 돼야 한다. 그러나 실망스럽게도 추천된 3인은 법률전문가로서 많은 지식과 경력을 쌓은 이들일지는 몰라도 기울어진 대법원 저울추의 균형을 잡을 인물이라고 볼 단서가 전혀 없다”고 했다. 앞서 송승용 수원지법 판사도 법원 내부통신망에 “이번 추천의 결과는 대법관 구성의 다양화에 대한 법원 내외부의 요구를 충분히 수렴하지 못한 것 아닌가 하는 우려가 앞선다”는 의견을 밝힌 바 있다.

이경미 기자 kmlee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)